撰文/中山

公元前三世纪至公元前二世纪的一百多年时间里,罗马和迦太基之间爆发了改变西方历史进程的三次战争,因罗马人称腓尼基人为“布匿”,而迦太基是腓尼基城邦推罗在今北非突尼斯的殖民地,故称“布匿战争”——以对一个民族的称呼来给战争命名,是要向后来的人们诉说些什么呢?

战 前:

腓 尼 基 与 罗 马

腓尼基是地中海东岸一片狭长的沿海地区,基本上位于今天的叙利亚和以色列之间。腓尼基人则是大洪水之后、挪亚的孙子迦南的长子西顿的后代,在很长的一段时期,西顿人和迦南人所指代的含义是一样的(如荷马对“西顿人”一词的使用)。后来,希腊人在和西顿人进行贸易的过程中,由于交换的主要商品是紫色布匹,而紫红色在希腊语中被称为Phoenix,所以迦南人逐渐被称为腓尼基人(Phoenicia,一般而言,考古学家习惯性地将公元前1000年前的居民称为迦南人,此后的称为腓尼基人)。腓尼基人以航海闻名于古代中东世界,他们的船只首尾高耸,船幅宽,船帆和船桨有助于加速前进,非常便于航行。腓尼基人的船队很早就操控了地中海世界的主要商品贸易:公元前11世纪,所罗门雇用腓尼基人的船队一起前往他施(今西班牙);公元前9世纪,腓尼基人开始建立大批长期具有重要意义的殖民城市,其中最著名、最辉煌的就是迦太基。

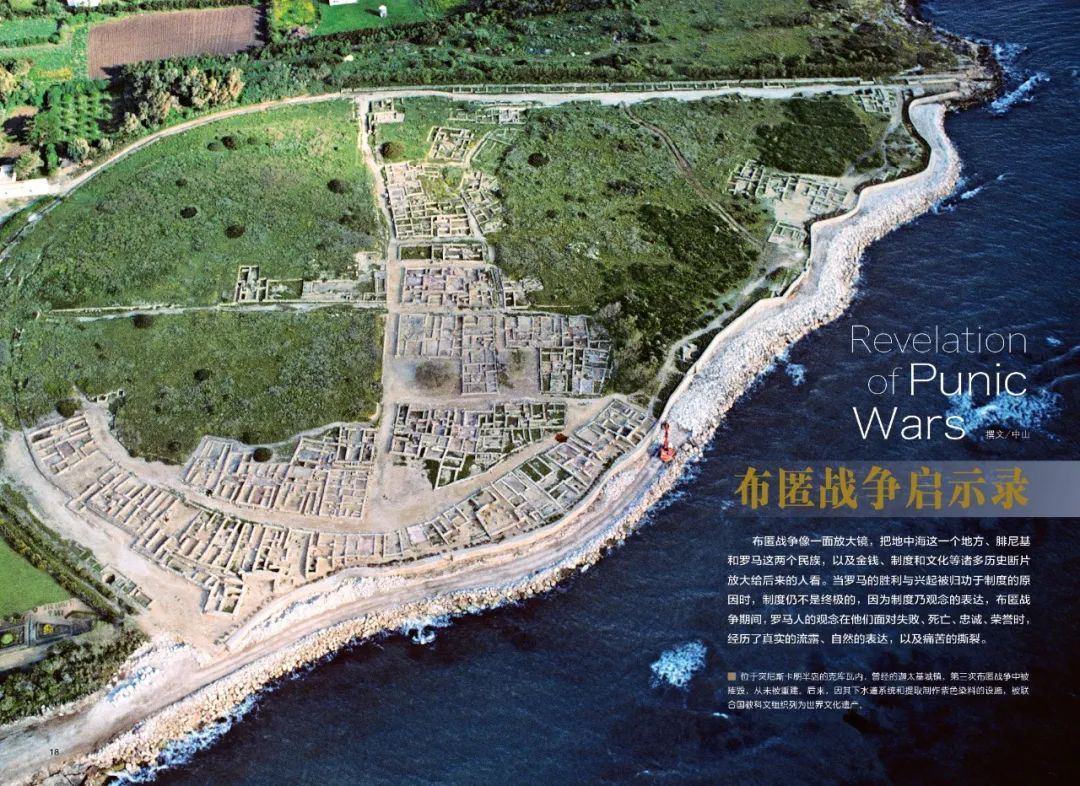

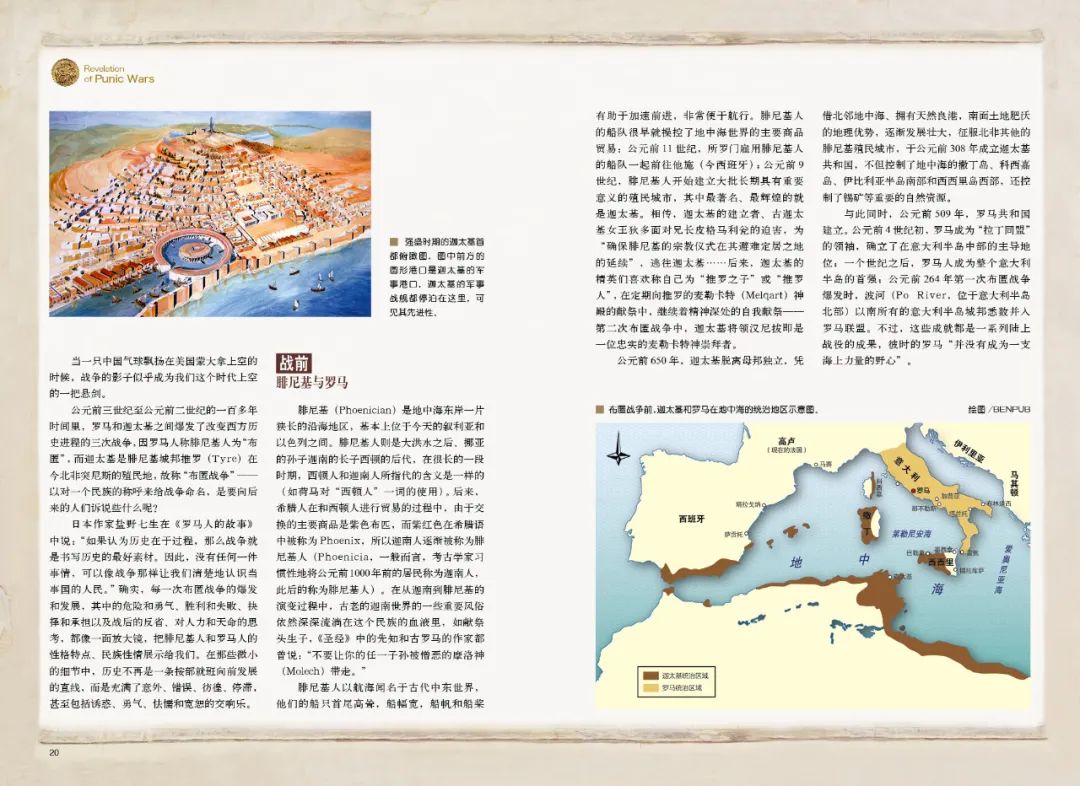

公元前650年,迦太基脱离母邦独立,凭借北邻地中海、拥有天然良港,南面土地肥沃的地理优势,逐渐发展壮大,征服北非其他的腓尼基殖民城市,于公元前308年成立迦太基共和国,不但控制了地中海的撒丁岛、科西嘉岛、伊比利亚半岛南部和西西里岛西部,还控制了锡矿等重要的自然资源。与此同时,公元前509年,罗马共和国建立。公元前4世纪初,罗马成为“拉丁同盟”的领袖,确立了在意大利半岛中部的主导地位;一个世纪之后,罗马人成为整个意大利半岛的首强;公元前264年第一次布匿战争爆发时,波河(位于意大利半岛北部)以南所有的意大利半岛城邦悉数并入罗马联盟。不过,这些成就都是一系列陆上战役的成果,彼时的罗马“并没有成为一支海上力量的野心”。不但如此,在迦太基称霸地中海的日子里,曾在公元前348年和罗马缔结过一个条约,“禁止罗马和罗马联盟的所有加盟国在撒丁岛和科西嘉以西的西地中海全域进行通商”,迦太基人甚至还说过这样一句话:“没有迦太基的允许,罗马人在海里连手都不能洗。”

第一次布匿战争:

西西里,文化浸润,军事争夺

第一次布匿战争的导火索是西西里东北角的墨西拿,那里原为西西里东部的希腊城邦锡拉库萨(又译叙拉古)的控制地。公元前750年前后,希腊人在西西里建立了许多重要的定居点,西西里开始希腊化,出现了锡拉库萨、阿格里真托等一度可与雅典齐名的希腊城邦。当时,为争夺地中海世界的海上霸权,希腊和迦太基之间纷争不断。公元前600年至公元前265年,迦太基与锡拉库萨为首的希腊诸城邦围绕西西里展开了一系列战争,结果未能分出胜负,只是形成了迦太基控制西西里西部、锡拉库萨控制西西里东部的局面。

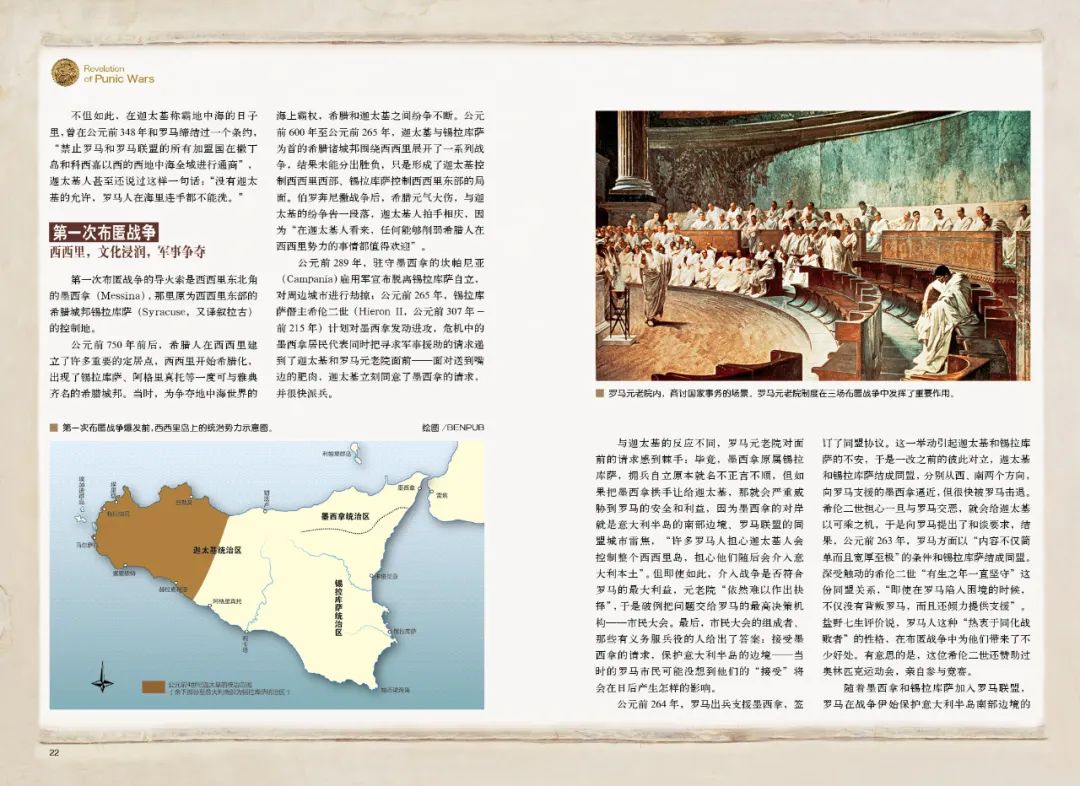

公元前289年,驻守墨西拿的坎帕尼亚雇用军宣布脱离锡拉库萨自立,对周边城市进行劫掠;公元前265年,锡拉库萨僭主希伦二世(公元前307年-前215年)计划对墨西拿发动进攻,危机中的墨西拿居民代表同时把寻求军事援助的请求递到了迦太基和罗马元老院面前——面对送到嘴边的肥肉,迦太基立刻同意了墨西拿的请求,并很快派兵。公元前264年,罗马出兵支援墨西拿,签订了同盟协议。这一举动引起迦太基和锡拉库萨的不安,于是一改之前的彼此对立,迦太基和锡拉库萨结成同盟,分别从西、南两个方向,向罗马支援的墨西拿逼近,但很快被罗马击退。希伦二世担心一旦与罗马交恶,就会给迦太基以可乘之机,于是向罗马提出了和谈要求,结果,公元前263年,罗马方面以“内容不仅简单而且宽厚至极”的条件和锡拉库萨结成同盟。随着墨西拿和锡拉库萨加入罗马联盟,迦太基方面却感受到了压力:因为罗马与锡拉库萨的结盟,不但挫败了迦太基试图在西西里东部扩大势力的企图,而且使他们担心在西西里西部的既得利益也会受到侵犯,于是,迦太基派出超过4万人的海陆大军在阿格里真托登陆,揭开了和罗马正面交锋的序幕。

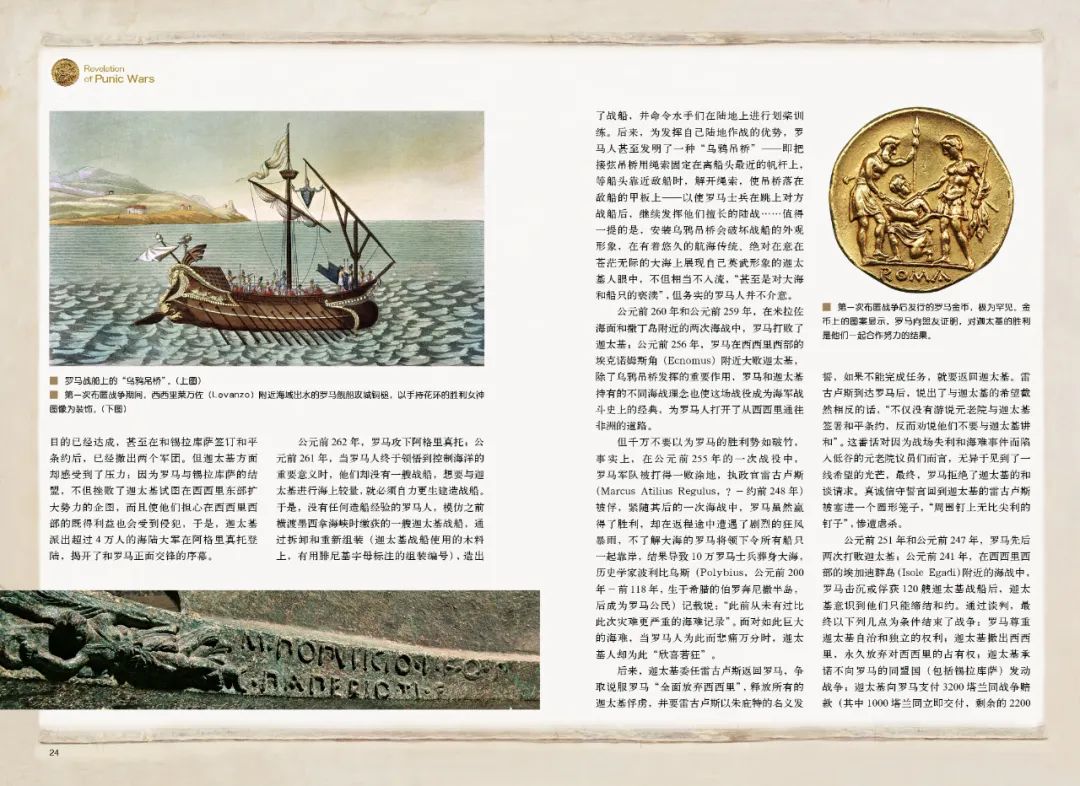

公元前262年,罗马攻下阿格里真托;公元前261年,当罗马人终于领悟到控制海洋的重要意义时,他们却没有一艘战船,想要与迦太基进行海上较量,就必须自力更生建造战船。于是,没有任何造船经验的罗马人,模仿之前横渡墨西拿海峡时缴获的一艘迦太基战船,通过拆卸和重新组装,造出了战船,并命令水手们在陆地上进行划桨训练。后来,为发挥自己陆地作战的优势,罗马人甚至发明了一种“乌鸦吊桥”——即把接弦吊桥用绳索固定在离船头最近的帆杆上,等船头靠近敌船时,解开绳索,使吊桥落在敌船的甲板上——以使罗马士兵在跳上对方战船后,继续发挥他们擅长的陆战……公元前260年和公元前259年,在米拉佐海面和撒丁岛附近的两次海战中,罗马打败了迦太基;公元前256年,罗马在西西里西部的埃克诺姆斯角附近大败迦太基;公元前251年和公元前247年,罗马先后两次打败迦太基;公元前241年,在西西里西部的埃加迪群岛附近的海战中,罗马击沉或俘获120艘迦太基战船后,迦太基意识到他们只能缔结和约。通过谈判,最终以下列几点为条件结束了战争:罗马尊重迦太基自治和独立的权利;迦太基撤出西西里,永久放弃对西西里的占有权;迦太基承诺不向罗马的同盟国(包括锡拉库萨)发动战争;迦太基向罗马支付3200塔兰同战争赔款(其中1000塔兰同立即交付,剩余的2200塔兰同在10年内分期支付)。战后不久,迦太基内部发生雇用军叛乱,罗马借机占领了科西嘉岛和撒丁岛,至此,迦太基几乎失去了在地中海西部的全部海上基地。

第一次战后:

迦太基复仇,希腊热,罗马联盟

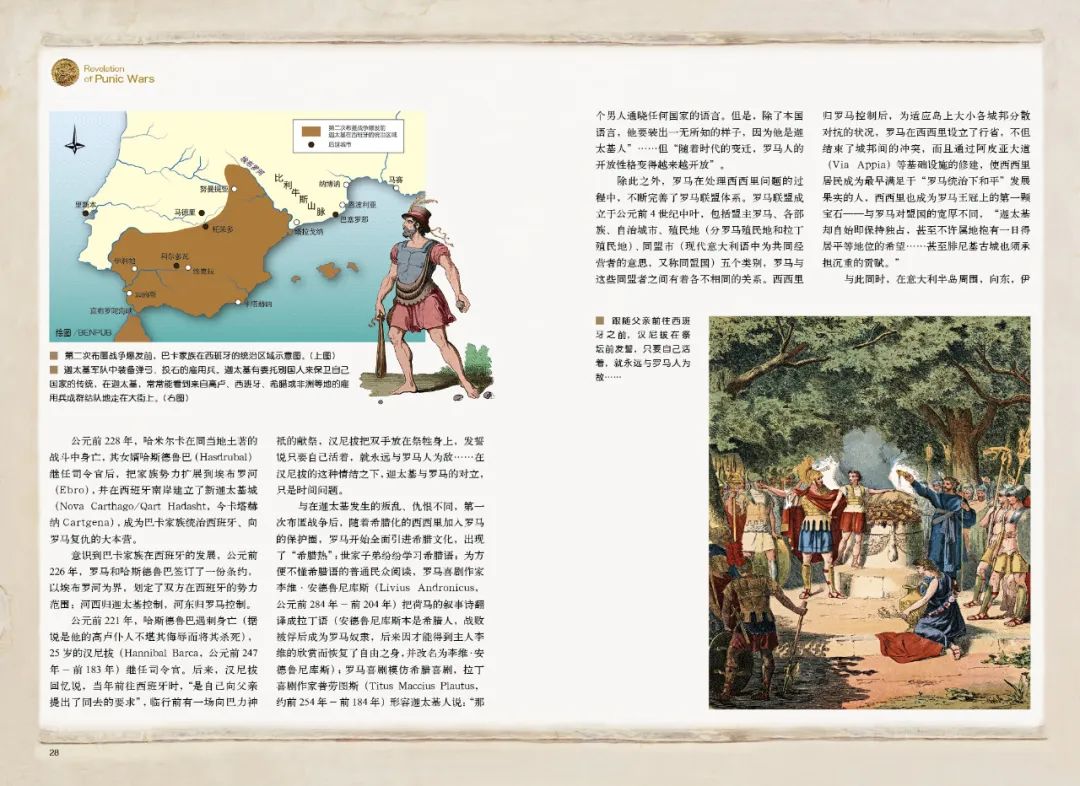

战后,出于紧缩财政的需要,迦太基没有按约定支付雇用兵佣金,引起雇用兵的不满,雇用兵走上街头奋起反抗。迦太基把雇用军的行动定性为叛乱,下令指挥官哈米尔卡·巴卡以武力对其进行镇压。派出去进行和谈的代表被哈米尔卡悉数杀死时,不明就里的雇用军还以为是代表们背叛了自己,于是和哈米尔卡决一死战,结果被彻底镇压,无一幸存。而镇压雇用军起义的哈米尔卡·巴卡就是迦太基极为显赫的巴卡家族的成员。在因战败而向罗马求和的过程中,巴卡“时刻不忘报仇雪耻”“希望有一天与罗马再决雌雄”。哈米尔卡将眼光投向了伊比利亚(今西班牙),公元前236年,哈米尔卡携长子汉尼拔领军征服西班牙,使之成为迦太基财政和兵员的主要来源(西班牙拥有大量银矿)。可以说,哈米尔卡在西班牙取得的成绩,足以抵消在西西里的损失。

公元前228年,哈米尔卡在同当地土著的战斗中身亡,其女婿哈斯德鲁巴继任司令官后,把家族势力扩展到埃布罗河,并在西班牙南岸建立了新迦太基城(今卡塔赫纳),成为巴卡家族统治西班牙、向罗马复仇的大本营。意识到巴卡家族在西班牙的发展,公元前226年,罗马和哈斯德鲁巴签订了一份条约,以埃布罗河为界,划定了双方在西班牙的势力范围:河西归迦太基控制,河东归罗马控制。公元前221年,哈斯德鲁巴遇刺身亡(据说是他的高卢仆人不堪其侮辱而将其杀死),25岁的汉尼拔继任司令官。第一次布匿战争后,随着希腊化的西西里加入罗马的保护圈,罗马开始全面引进希腊文化,出现了“希腊热”:世家子弟纷纷学习希腊语;为方便不懂希腊语的普通民众阅读,罗马喜剧作家李维·安德鲁尼库斯把荷马的叙事诗翻译成拉丁语(安德鲁尼库斯本是希腊人,战败被俘后成为罗马奴隶,后来因才能得到主人李维的欣赏而恢复了自由之身,并改名为李维·安德鲁尼库斯)。

除此之外,罗马在处理西西里问题的过程中,不断完善了罗马联盟体系。罗马联盟成立于公元前4世纪中叶,包括盟主罗马、各部族、自治城市、殖民地(分罗马殖民地和拉丁殖民地)、同盟市(现代意大利语中为共同经营者的意思,又称同盟国)五个类别,罗马与这些同盟者之间有着各不相同的关系。然而,公元前219年,汉尼拔率军围攻埃布罗河上游西岸的罗马同盟城市萨贡托。期间,罗马元老院派遣使者前往迦太基,说明汉尼拔攻打萨贡托的行为违反了和约条款,迦太基方面无需对汉尼拔的行为负责,只要把他交给罗马,停止在西班牙的扩张。当罗马使者最后询问到底是从萨贡托撤兵,还是和罗马开战时,迦太基的回答是:“不能从萨贡托撤兵”——于是,汉尼拔达到了与罗马开战的目的,一战就是19年。

第二次布匿战争:

英雄汉尼拔,解放者大西庇阿

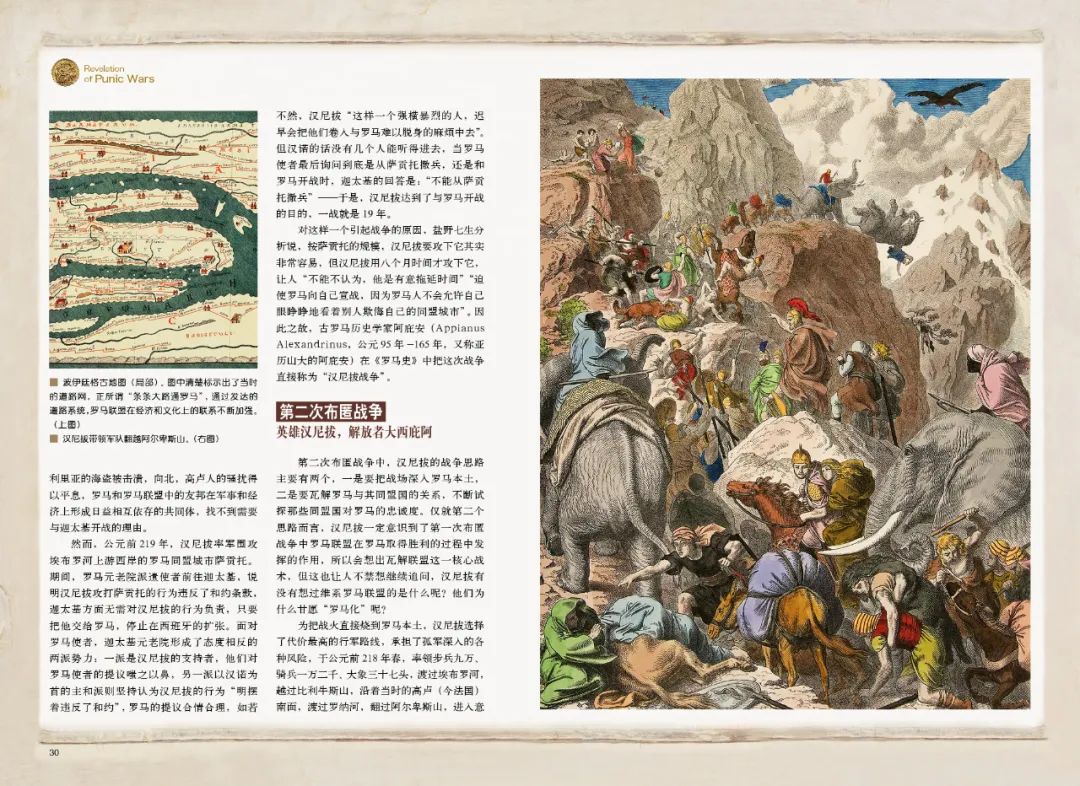

第二次布匿战争中,汉尼拔的战争思路主要有两个,一是要把战场深入罗马本土,二是要瓦解罗马与其同盟国的关系,不断试探那些同盟国对罗马的忠诚度。为把战火直接烧到罗马本土,汉尼拔选择了代价最高的行军路线,承担了孤军深入的各种风险,于公元前218年春,率领步兵九万、骑兵一万二千、大象三十七头,渡过埃布罗河,越过比利牛斯山,沿着当时的高卢(今法国)南面,渡过罗纳河,翻过阿尔卑斯山,进入意大利。

公元前218年年底,汉尼拔打败前来阻截的罗马军,使被俘虏的罗马士兵成为重要的情报来源;公元前217年,汉尼拔再次在意大利半岛中部的特拉西梅诺湖突袭罗马军,歼敌近三万。战后,“罗马人心甘情愿地承认了自己的失败”,“如实告诉所有市民”:“我们是完败”,并公布了阵亡者名单和被捕者人数。但直到这时,罗马联盟的同盟城邦没有一个背弃罗马——对此,汉尼拔不能置之不理,为彻底击败罗马,“有必要进行一场决战”。公元前216年,在罗马军队在同盟国内的粮食储藏地坎尼,汉尼拔采用四面包抄战术,以绝对的以少胜多,使七万多名罗马士兵战死或被俘,执政官卢基乌斯·埃米利乌斯·保卢斯和八十名元老院成员一同阵亡——至此,汉尼拔在意大利半岛上的军事行动达到了胜利的巅峰。坎尼会战胜利后,属下将士纷纷建议汉尼拔继续攻打罗马,但汉尼拔拒绝了,坚持认为“只有罗马联盟分崩离析才能彻底消灭罗马”,闻此,一位属下对汉尼拔说:“你知道怎样取得胜利,却不知道怎样利用胜利。”

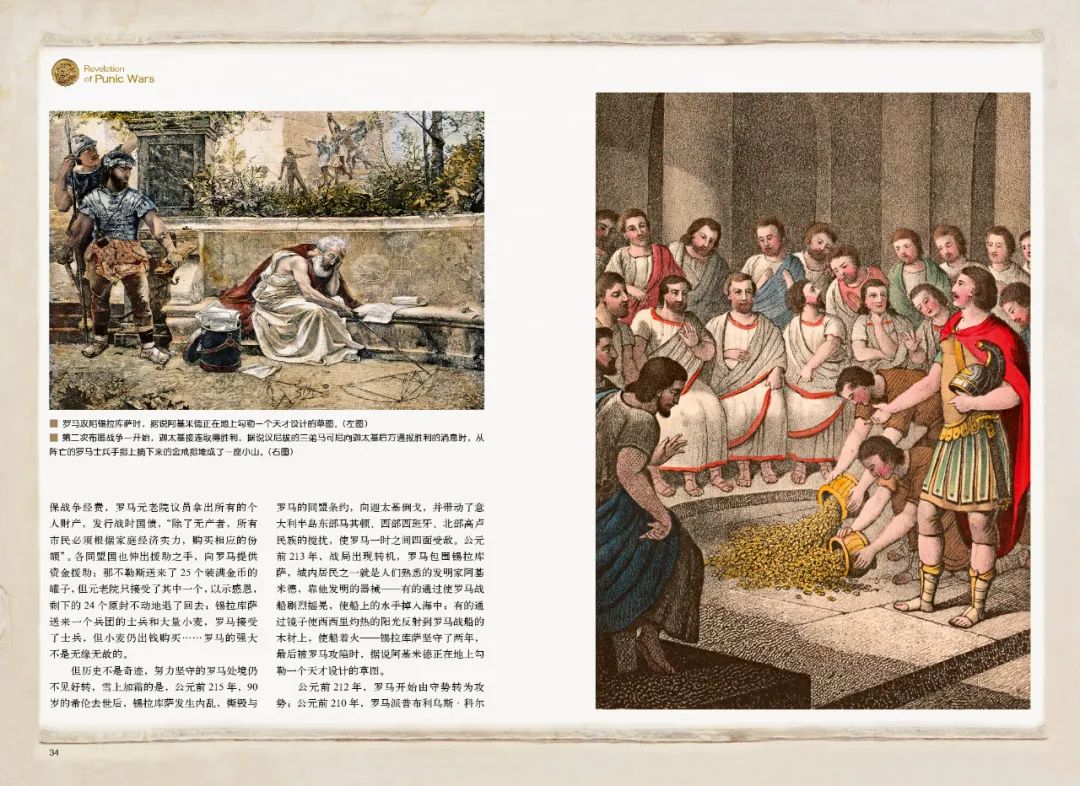

在罗马,迎接、慰问残兵败将后,对遭遇的接二连三的失败进行了痛定思痛的反思,采取“费边战略”,在使孤军深入意大利半岛的汉尼拔久战不支的同时,切断其后方迦太基的支持。而且,为确保战争经费,罗马元老院议员拿出所有的个人财产,发行战时国债。各同盟国也伸出援助之手,向罗马提供资金援助:那不勒斯送来了25个装满金币的罐子,但元老院只接受了其中一个,以示感恩,剩下的24个原封不动地退了回去;锡拉库萨送来一个兵团的士兵和大量小麦,罗马接受了士兵,但小麦仍出钱购买……罗马的强大不是无缘无故的。但历史不是奇迹,努力坚守的罗马处境仍不见好转,雪上加霜的是,公元前215年,90岁的希伦去世后,锡拉库萨发生内乱,撕毁与罗马的同盟条约,向迦太基倒戈,并带动了意大利半岛东部马其顿、西部西班牙、北部高卢民族的搅扰,使罗马一时之间四面受敌。公元前213年,战局出现转机,罗马包围锡拉库萨,城内居民之一就是人们熟悉的发明家阿基米德,锡拉库萨坚守了两年,最后被罗马攻陷。

公元前212年,罗马开始由守势转为攻势;公元前210年,罗马派普布利乌斯·科尔涅利乌斯·西庇阿·阿非利加努斯(又称大西庇阿)到西班牙,牵掣汉尼拔的后方补给——汉尼拔迎来了真正的对手,大西庇阿登场。与汉尼拔不同,大西庇阿“性格开朗,很有亲和力,与他打交道的人都会不由自主地被他吸引,即使是敌人也不例外”。面对当时罗马执行的费边战略,大西庇阿认为,与汉尼拔的交锋,“不是在他发动进攻的时候”,而是要“主动出击,引他出击,让他不得不与我展开会战”。战场根本就不应该在罗马已经毁了一半城堡的卡拉布里亚,而应该在迦太基。在这一思路的指引下,公元前209年,大西庇阿攻陷新迦太基城,根据古代世界的攻城惯例,战后人和财产都归胜利者所有,当时,新迦太基城的长老们为感谢大西庇阿对他们的宽厚处置,打算把一位已有婚约的漂亮姑娘送给大西庇阿,但大西庇阿拒绝了,让她回到了未婚夫身旁,成功地给当地人留下“罗马人是解放者”的印象。

公元前202年,在扎马平原的决战中,汉尼拔惨败。战前,汉尼拔派了三名侦察员到大西庇阿的军营刺探情报,被发现后,大西庇阿亲自带领他们参观了罗马的军营,并安排骑兵把他们送回汉尼拔的营帐。听完侦察员的汇报后,汉尼拔默不作声,然后派使节去见大西庇阿,要求会谈。会谈结束后,扎马战役在第二天进行,大西庇阿把从汉尼拔那里学到的一切都还给了汉尼拔,改变了地中海的未来。公元前201年,罗马和迦太基议和签约,具体包括迦太基放弃非洲以外的一切领土;只准保留10艘三层桨战船,其余战船和战象全部交给罗马;承认以马西尼萨为国王的努米底亚王国;五十年内分期支付10000塔兰同战争赔款;无罗马同意,迦太基不得与邻国发生战争等内容。至此,第二次布匿战争结束,大西庇阿率军离开迦太基,从此被称为“阿非利加努斯”,意思是“征服非洲的人”。

第二次战后:

审判大西庇阿,罗马道路,老加图

第二次布匿战争后的罗马,无论是在人性上,还是在制度上,都面临着更为凶险的抉择,也许,取得的胜利越大,面对的试探就越残酷。而首先给罗马带来麻烦的,是希腊。亚历山大去世后,他所征服的疆域被属下将军分为埃及托勒密、叙利亚塞琉古、马其顿安提柯三个主要王朝。第二次布匿战争坎尼会战结束后,马其顿就与汉尼拔结盟,可见其称霸地中海的野心。然而,与埃及托勒密和叙利亚塞琉古统治下东方民族的臣服不同,马其顿安提柯所面对的是对自由、独立有着强烈追求的希腊民族,为反对马其顿的统治,希腊各城邦向罗马发出了求援。

接受希腊城邦的请求后,罗马于公元前197年制服了马其顿。然而,战争结束后,希腊城邦中的埃托利亚人不满罗马善待马其顿,甚至认为罗马背叛了自己,于是向叙利亚国王安条克请求帮助——此时,汉尼拔因与迦太基国内反对势力不和,逃至叙利亚——安条克在各种利益的诱惑下,做好了进攻希腊的准备,为阻止叙利亚对罗马在希腊的同盟城邦进行侵略,罗马进行了军事介入,公元前190年,罗马制服了叙利亚。经过对迦太基、希腊、叙利亚的胜利,公元前187年,罗马的边界已经从之前的西班牙巴卡家族领地一路向东,跨越地中海,延伸至黎凡特地区,实现了在地中海的完全称霸。根据现代学者的研究,在大西庇阿的影响下,这一时期的罗马元老院采取的是“稳健的帝国主义”对外方针,即在罗马的霸权下,所有独立的国家共存共荣,享受“罗马帝国统治下的和平”,而维系这种稳健局面的则是“信义”,其指导精神可以在罗马对战败国的和约条款上得到清晰的体现。遗憾的是,不是所有的罗马人都认为这种“信义”可以确保罗马的安全和地位,于是在内部出现了分裂,而分裂的一个残酷表现就是审判大西庇阿。

公元前187年,大西庇阿打败叙利亚回到罗马时,迎接他的是两位护民官的检举。检举的理由是叙利亚国王安条克在签署和约时支付的500塔兰同赔偿金用途不明——懂得政治游戏的人一看便知,检举者的目的根本不在这500塔兰同,而是要藉此把大西庇阿赶下台。大西庇阿得知后,当着元老院全体议员的面,把账簿撕了,说:“现在有人要检举我……我不认为听信他们起诉的理由是罗马人应有的行为。不要忘记,如果没有大西庇阿,检举他的这些人岂止是检举的自由,甚至连肉体之身也许早已不存在了。”这一回应虽然可能是所有人都会有的本能反应,但却是不明智的,因为反大西庇阿派很快就把这番话看作是他妄自尊大的表现,并将原来的传讯证人升级为审判大西庇阿。于是,大西庇阿被自己的同胞送到了被告席上。面对那些没有事实根据的检举,被告席上的大西庇阿没有为自己辩护一句,第二天,大西庇阿就离开了罗马,过起隐居生活,从此再也没有走进罗马一步,而“成功挤走政敌大西庇阿的加图把持了罗马”。这位加图就是人们习惯称之为“老加图”的马尔库斯·波尔基乌斯·加图。

第三次布匿战争:

对宽容的挑战,以及顺服胜利者是否可能

公元前151年,迦太基发现他们与邻国努米底亚国王马西尼萨有了冲突。为抵御努米底亚的渗透,迦太基决定招募雇用兵,没过多久,六万雇用兵就到了迦太基。罗马知道后,派出了以老加图为首的调查团,因为老加图已为人知的观点,为公平起见,又于次年派出了以西庇阿·纳西卡为首的调查团,成功地让马西尼萨的军队退回努米底亚境内。但迦太基人竟然认为,西庇阿·纳西卡的策略是罗马太过软弱的表现,于是派兵突破努米底亚边境,直逼对方首都90公里处——第二次布匿战争结束后签署的和约中明确规定,没有罗马的许可,迦太基不得对他国行使交战权,不长记性的迦太基人再次违约。罗马元老院被激怒了,以老加图为首的反迦太基派占了上风,罗马决定派军前往迦太基。

在努米底亚吃了败仗的迦太基人知道自己闯下了大祸,于是“紧急向罗马派出使者,许诺立即遣散雇用兵,处死指挥官,努力平复罗马元老院的愤怒”。当天真的罗马人选择相信他们时,迦太基人却在履行刚刚作出的承诺上“像挤牙膏似地一点一点”进行,毫无诚意,只能使罗马元老院对他们产生信任危机。当罗马把注意力放在迦太基的时候,希腊人认为他们遇到了推翻罗马的大好时机。就在这个节骨眼上,迦太基代表来到了罗马,收到了罗马的“最后通牒”:拆毁首都迦太基,所有居民带着可以带走的任何东西,在距离海岸线大约15公里的内陆地区重建家园……迦太基人闻此消息后,杀死了代表,拿起武器,第三次布匿战争爆发,罗马派出了他们的总司令官、大西庇阿的养孙普布利乌斯·科尔内利乌斯·西庇阿·埃米利安努斯,人称小西庇阿。

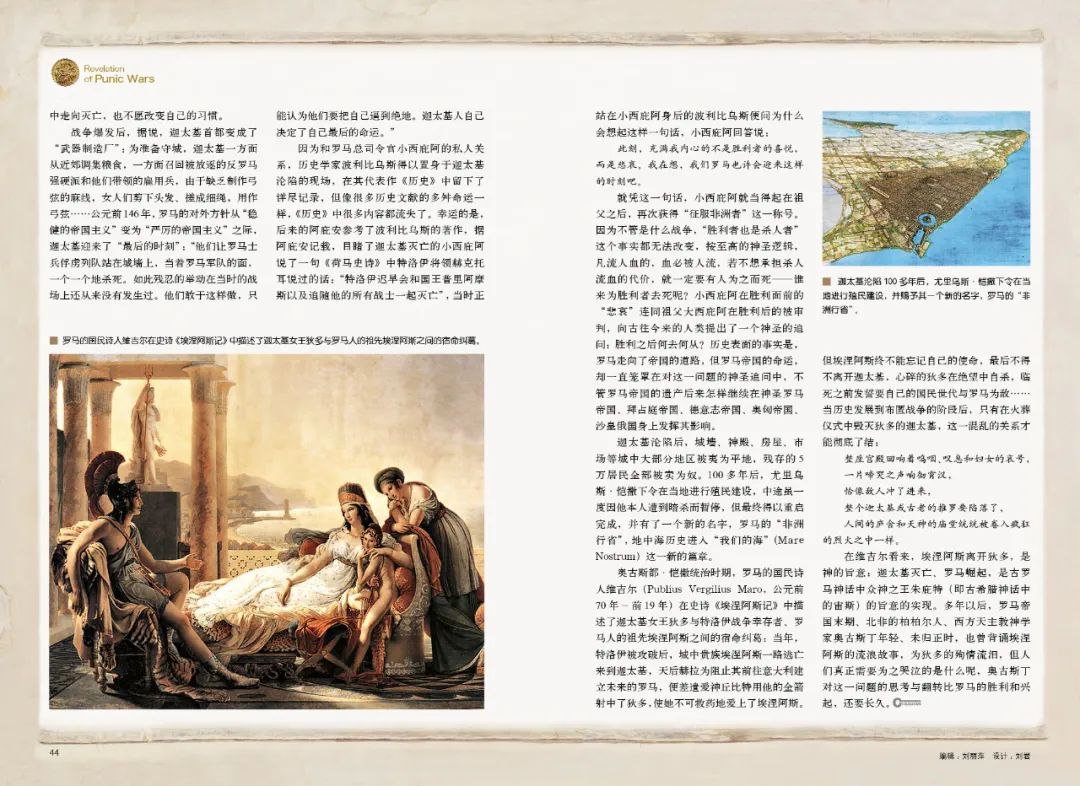

战争爆发后,据说,迦太基首都变成了“武器制造厂”:为准备守城,迦太基一方面从近郊调集粮食,一方面召回被放逐的反罗马强硬派和他们带领的雇用兵,由于缺乏制作弓弦的麻线,女人们剪下头发、搓成细绳,用作弓弦……公元前146年,罗马的对外方针从“稳健的帝国主义”变为“严厉的帝国主义”之际,迦太基迎来了“最后的时刻”:“他们让罗马士兵俘虏列队站在城墙上,当着罗马军队的面,一个一个地杀死。如此残忍的举动在当时的战场上还从来没有发生过。他们敢于这样做,只能认为他们要把自己逼到绝地。迦太基人自己决定了自己最后的命运。”迦太基沦陷后,城墙、神殿、房屋、市场等城中大部分地区被夷为平地,残存的5万居民全部被卖为奴。100多年后,尤里乌斯·恺撒下令在当地进行殖民建设,中途虽一度因他本人遭到暗杀而暂停,但最终得以重启完成,并有了一个新的名字,罗马的“非洲行省”,地中海历史进入“我们的海”(Mare Nostrum)这一新的篇章。