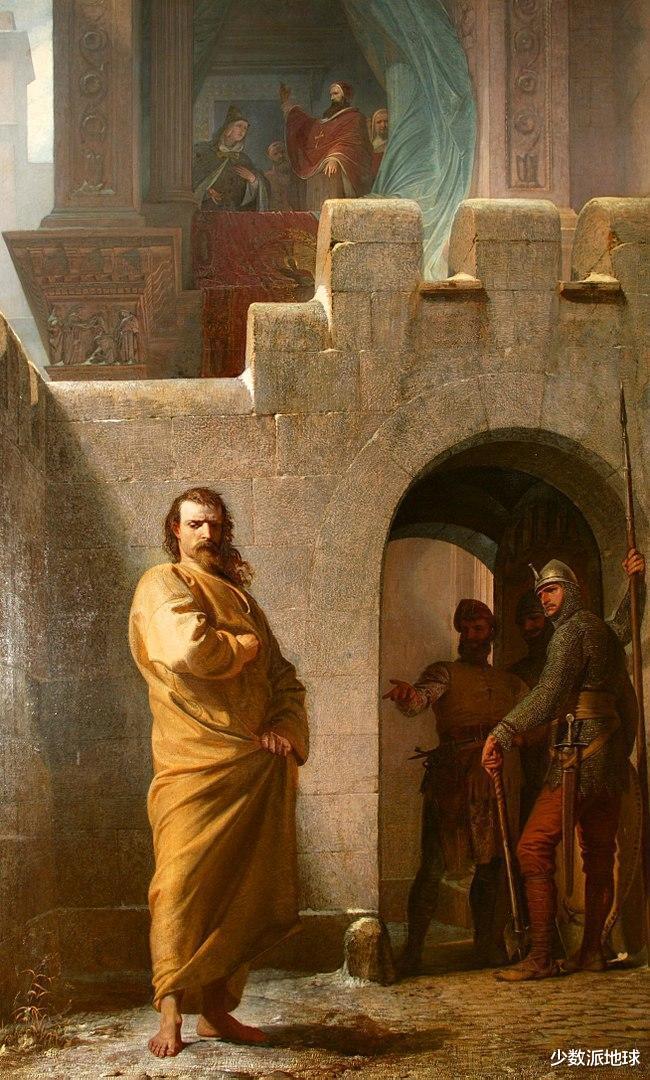

公元1077年1月,正值寒冬,一场大戏在意大利北部的卡诺莎城堡悄然上演。神圣罗马帝国皇帝亨利四世,这位年仅26岁的君主,冒着风雪严寒,赤足披毡,在城堡门前站了三天三夜,只为求得教皇格列高利七世的宽恕。这一幕,被后世称为“卡诺莎之辱”,成为欧洲历史上一个著名的屈辱投降事件。那么,这场事件究竟是如何发生的?背后又隐藏着怎样的历史背景呢?

讲卡诺莎之辱,先要讲讲当时的时代背景以及中世纪盛期的主教叙任权之争。

在欧洲中世纪,基督教是人们生活的绝对核心,教会不仅是精神信仰的寄托,更手握巨大的政治与经济权力。

然而,11 世纪的教会内部却腐朽不堪,神职买卖、生活奢靡等乱象丛生,“圣洁消失,正义不再,真理被掩埋”。与此同时,一场更为激烈的权力争夺 —— 主教叙任权之争,悄然在教会与世俗政权之间展开。

所谓主教叙任权,简单来说,就是谁拥有任命主教等高级神职人员的权力。在当时,主教不仅掌管着教区的宗教事务,还掌控着大量土地和财富,拥有相当大的政治影响力。因此,主教叙任权成为了教会和世俗君主都极力争取的关键权力。

世俗君主们认为,他们是上帝在人间的代表,有权任命辖区内的主教,以此加强对教会的控制,巩固自身统治。毕竟,一个听命于自己的主教,能在政治、经济等多方面为自己提供支持。

而教皇及其拥护者则坚信,主教是宗教权力的执行者,任命权理应由教会掌握,只有这样才能保证教会的纯洁性和独立性,避免世俗权力对宗教事务的过度干涉。

就这样,双方围绕主教叙任权展开了激烈的角逐,矛盾不断积累,冲突日益升级。

在这样的背景下,神圣罗马帝国皇帝亨利四世和教皇格里高利七世登场了,他们各自代表着世俗权力和宗教权力,一场激烈的权力角逐就此拉开帷幕。

亨利四世在年少时就经历了诸多波折。他曾被科隆和不来梅的大主教绑架,这两位大主教推翻了他的摄政母亲,统治着神圣罗马帝国,直到亨利四世成年亲政。这样的经历,无疑让亨利四世对教会势力心存警惕。

而教皇格里高利七世则是一位坚定的改革派。他致力于整顿教会的腐败现象,同时极力加强教皇的权力,试图让教皇在与世俗君主的权力博弈中占据上风。为此,他颁布了一系列法令,其中最著名的当属《教皇敕令》(Dictatus Papae)。

1075 年,矛盾终于彻底激化。这一年,亨利四世任命了米兰大主教,这一行为在格里高利七世看来,严重违反了他颁布的法令,因为根据《教皇敕令》,任命神职人员的权力应由教会独自掌握。于是,双方的关系迅速恶化,从最初的明争暗斗变成了公开的对抗。

亨利四世召集了一批支持者在沃尔姆斯召开会议,在会议上,他指责教皇犯下了诸多可怕的罪行,并宣布废黜格里高利七世。

他在信中毫不客气地写道:“亨利,不是通过篡夺,而是受上帝的命令成为国王,致希尔德布兰德(格里高利七世原名),你不再是教皇,而是一个虚伪的僧侣。” “我,亨利,承蒙上帝的恩典成为国王,与我们所有的主教对你说:下来,下来,你这个永远被诅咒的人!”

教皇格里高利七世也不甘示弱,他迅速做出反击。在罗马召开的宗教会议上,他宣布开除亨利四世的教籍,并废黜他的皇位。

他宣称:“由于他(亨利四世)不屑于像一个基督徒那样服从,也没有回到主的身边,无视我为了他的救赎而给予他的警告,你是知道的,他还想撕裂你的教会,我以你的名义,用绝罚的枷锁束缚他。”

在中世纪的欧洲,被开除教籍是一件极其严重的事情。这意味着被开除者将被视为上帝的弃民,会受到整个基督教世界的唾弃。不仅如此,教皇还宣布亨利四世的臣民不必再对他效忠,这无疑给了那些心怀不轨的贵族们一个绝佳的机会。

一时间,神圣罗马帝国内部的反叛势力纷纷抬头,各地的诸侯和贵族们蠢蠢欲动,企图趁机推翻亨利四世,夺取更大的权力。亨利四世陷入了前所未有的困境,他面临着来自教会和国内反叛势力的双重压力,帝国局势岌岌可危。

面对如此严峻的形势,亨利四世深知,如果不能尽快解除被开除教籍的处罚,他的统治将岌岌可危。于是,在谋士的建议下,他决定放下身段,亲自前往意大利北部的卡诺莎城堡,向教皇格里高利七世忏悔,祈求他的宽恕。

这是一段充满艰辛的旅程。时值寒冬,亨利四世带着妻子和年幼的儿子,冒着严寒穿越阿尔卑斯山。当时的道路崎岖难行,再加上恶劣的天气,他们的行程充满了危险。

根据史料记载,亨利四世一行在穿越阿尔卑斯山的过程中,几乎是九死一生。但即便如此,亨利四世也没有放弃,他心中只有一个信念,那就是得到教皇的赦免。

1077 年 1 月 25 日,亨利四世终于抵达了卡诺莎城堡。然而,教皇格里高利七世并没有立刻接见他。相反,他下令紧闭城堡大门,让亨利四世在门外等候。

利四世为了表达自己的诚意,他脱下华丽的王袍,穿上了象征忏悔的麻衣,赤着脚站在城堡外的雪地里。据说,他就这样在刺骨的寒风中,不吃不喝,整整等了三天三夜。

亨利四世的虔诚和坚持,最终打动了教皇格里高利七世。1 月 28 日,城堡的大门终于缓缓打开,亨利四世被允许进入城堡。他见到教皇之后,立刻跪在地上,痛哭流涕,祈求教皇的原谅。教皇看到亨利四世如此谦卑,终于答应赦免他的罪过,解除了对他的绝罚,并恢复了他的教籍。

这就是历史上著名的 “卡诺莎之辱”。亨利四世作为神圣罗马帝国的皇帝,拥有至高无上的世俗权力,但在与教皇的权力斗争中,却不得不低下高贵的头颅,向教皇屈服。这一事件在当时引起了巨大的轰动,也成为了中世纪欧洲历史上的一个重要转折点。

“卡诺莎之辱” 表面上看是亨利四世的一次屈辱经历,但实际上,这一事件背后有着更深层次的政治考量。从亨利四世的角度来看,他的这一行为是一种明智的政治策略。

通过向教皇忏悔,他成功地解除了教籍的束缚,稳定了国内的局势。那些原本蠢蠢欲动的反叛势力,在看到亨利四世重新获得教皇的认可后,也不得不暂时放弃了反叛的念头。

对于教皇格里高利七世来说,他虽然在这次事件中取得了表面上的胜利,但实际上却为自己埋下了隐患。他的强硬态度和对世俗权力的过度干涉,引起了许多世俗君主的不满和反感。这也为后来教皇与世俗君主之间的进一步冲突埋下了伏笔。

在 “卡诺莎之辱” 之后,亨利四世并没有真正屈服。他回到德国后,迅速集结力量,重新巩固了自己的统治。

1080 年,亨利四世再次与教皇发生冲突。这一次,他直接任命了一位对立教皇克莱门特三世,并率领军队进攻罗马。

教皇格里高利七世则向当时定居在意大利南部的诺曼人求助。诺曼人虽然成功地击败了亨利四世的军队,但他们在进入罗马后,却趁机烧杀抢掠,对罗马城造成了极大的破坏。

这使得教皇格里高利七世在罗马的威望受到了严重的打击,他最终被迫离开罗马,客死他乡。

“卡诺莎之辱” 引发的权力斗争并没有随着教皇格里高利七世的去世而结束。

此后,教会与世俗政权之间的矛盾和冲突依然不断。直到 1122 年,双方才最终达成了妥协,签订了《沃尔姆斯宗教协定》(Concordat of Worms)。

该协定规定,主教和修道院院长的选举由教会内部进行,但皇帝或国王有权在选举现场监督;当选的神职人员由教皇授予宗教权力,由皇帝或国王授予世俗权力。

虽然《沃尔姆斯协定》并不能彻底消除两种势力的分歧,但它为后来的世俗与教权之争建立了一个基本的解决框架。此后数百年间,双方大致势均力敌,在斗争中共存。直到文艺复兴,特别是启蒙运动之后,教权渐趋式微,世俗王权逐步获得了压倒优势。