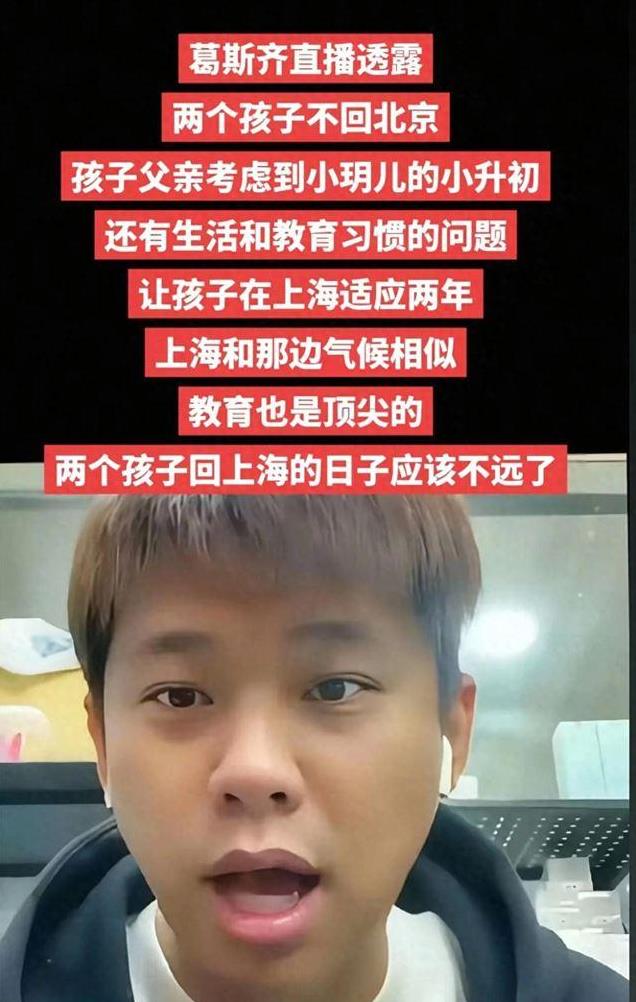

近期,台湾资深娱乐记者葛斯齐在直播中透露,汪小菲与现任妻子马筱梅正积极筹备子女转学事宜。这对明星夫妻频繁现身上海考察国际学校与住宅区,计划于今年秋季将两个孩子从台北转至上海就读。这一决定引发公众热议,背后折射出当代精英家庭在教育规划与生活环境选择上的深层考量。

“上海具备台湾与北京之间的完美过渡属性,这是其他城市难以比拟的。”教育规划专家指出,汪小菲团队的决策逻辑具有典型示范意义。台北年均湿度约78%,与上海(年均湿度75%)的海洋性季风气候高度接近,而北京年均湿度仅45%左右。

这种气候差异对长期生活在亚热带地区的儿童呼吸系统适应尤为关键,特别是在小玥儿即将面临小升初的关键阶段,循序渐进的环境转换更符合青少年身心发展规律。在教育资源配置层面,上海作为中国国际化程度最高的城市之一,拥有近50所经教育部认证的外籍人员子女学校。这些机构普遍采用IB、AP、A-Level等国际课程体系,与台北双语学校的教育模式存在显著衔接优势。

更重要的是,上海国际学校每年保持30%以上的外籍教师流动率,确保教学理念与全球教育前沿同步,这种动态平衡的教育生态,为计划未来转学北京国际部的学生提供了完美的学术缓冲带。从城市功能定位分析,上海陆家嘴、古北、碧云三大国际社区形成完整的生活支持系统。这些区域不仅聚集了90%以上的驻沪外企总部,更配套建设了24小时多语种医疗服务中心、跨国文化社交俱乐部等高端设施。

“选择上海作为过渡地,本质上是为孩子构建了微型全球化生活场景。”城市规划研究者强调,这种环境既能延续台北的国际化生活体验,又能通过渐进方式培养孩子对北方气候的适应能力,可谓一箭双雕。在具体执行层面,汪小菲团队展现出惊人的细节把控能力。知情人士透露,其考察范围不仅涵盖学校的师生比、课程衔接方案,更深入到校园空气质量监测系统、过敏源防控措施等微观层面。

这种严谨态度在明星家长群体中实属罕见,反映出当事人对子女教育的高度重视。值得关注的是,马筱梅作为新任家庭成员,主动承担起气候适应先行者的角色,提前半年开始进行北京气候模拟训练,这种为家庭整体利益牺牲个人舒适度的行为,赢得诸多家庭教育专家的赞赏。社会舆论对此呈现多元化解读。部分网友认为“教育投资应优先考虑文化认同,过早接触过度国际化的环境可能削弱民族归属感”,但更多声音支持这种科学育儿观。

儿童心理学家指出,9-12岁是文化适应能力培养的黄金窗口期,上海特有的海派文化兼具传统底蕴与国际视野,既能巩固中华文化根基,又能培养跨文化交际能力,这种双重优势在北京、深圳等其他一线城市中并不突出。从法律层面观察,该决策暗合《涉外民事关系法律适用法》的立法精神。根据最高人民法院司法解释,父母对未成年子女的居所决定权需综合考量子女最佳利益原则。汪小菲选择在民事诉讼管辖地上海进行教育过渡,既保障了子女教育连续性,又为可能涉及的法律程序预留了操作空间,展现出成熟的风险防控意识。

教育经济学家测算,此类教育迁移计划通常需投入年均80-150万元的综合成本,涵盖国际学校学费、专属健康管理、文化适应课程等专项支出。尽管成本高昂,但相比直接转学北京可能产生的适应障碍风险,这种分阶段过渡方案的投资回报率显然更高。“精英家庭的教育决策早已超越物质层面,转向时间成本与机会成本的精密计算。”相关领域学者如是评价。

随着开学季临近,上海教育圈正密切关注此事进展。多所顶级国际学校招生负责人表示,此类明星家庭的选择往往引发示范效应,可能带动更多跨境家庭选择上海作为教育中转站。这种趋势将倒逼城市优化国际教育资源配置,形成良性发展循环。而对于普通家庭而言,汪小菲案例的价值在于揭示:优质教育规划的本质,在于建立环境变量与个体成长规律的动态匹配模型。