嘉靖三十四年(1555年),有一群来自日本的倭寇在浙江绍兴上虞县登陆,并在随后的80多天里横行浙江、安徽、江苏三省,洗劫了包括杭州、严州、徽州、宁州、太平县等在内的20多个州县,一路杀到明朝留都南京。

这股倭寇的行动路线涉及多个地区,他们以极小的人数对抗明军,造成了较大的伤亡和破坏。《明史》等文献亦对此有详细记载。

1955年,这批倭寇在登陆后首先攻击了杭州北新关西,接着侵入了淳安,随后穿越徽州的歙县,再往绩溪、旌德等地奔行,最后最终抵达了芜湖和太平府。在这漫长且辛苦的路途中,还突袭了江宁镇,直达南京,成为明朝历史上的一大奇谈。

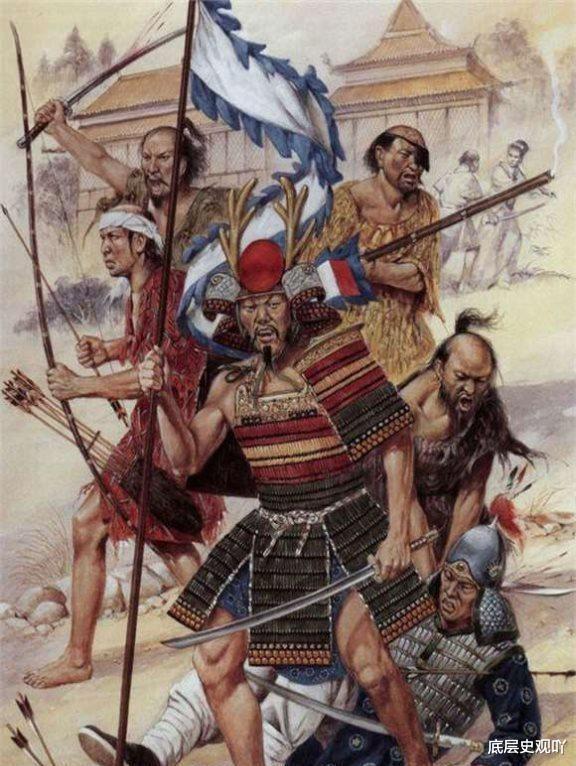

尽管最终这小股倭寇在明军的围剿下全军覆没,但他们的行动使得南京城数万人深感震惊。明军在接踵而至的攻击中损失惨重,不但伤亡达数千之众,还有数位高官被杀。明史和其他历史书籍中有详细记录这些惊心动魄的细节,《明史 列传 卷二百一十 日本》中提到:“盖此五十三人者,滑而有谋,猛而善斗,殆贼中之精选,非常贼也!”明朝兵部尚书胡宗宪主编的《筹海图编》中亦有记载,证实了53人这个数字,尽管在具体细节上有些不一致,但都展示出了此次倭寇不可小觑的作战能力。

这批倭寇的偷袭之所以如此成功,背后有几个重要原因。

首先,是这些倭寇的实战能力极高,堪比现今的特种部队。他们既有谋略又骁勇善战,善于利用地形和战术优势。特别是在南陵县,他们甚至能够徒手接住明军射来的箭,这样的惊人战力让明军不知所措。

另一方面,明军的战斗力因长期的政治腐败和内部矛盾而严重削弱。嘉靖帝多年不上朝,造成朝政腐败、军饷短缺,加之地方豪强的恶性膨胀,明军士兵无心应战。即使面对数量上的绝对优势,整个战斗过程也体现了明军的不堪一击。

同时,明朝的海禁政策也是酿成此次事件的导火索之一。因争贡之役导致与日本之间贸易暂停,因此很多沿海居民贫困潦倒,无法维持生计,因而联手倭寇反对明朝。倭寇并非全是日本人,其中有大量的明朝沿海居民和东南亚人,如著名倭寇首领汪直,就是一名明朝人。他们的出现和倭寇联合,为此类暴乱提供了助力。

此次小股倭寇能够如此自如地在我国三省间穿梭,原因不仅在于其本身的强大战斗力,更在于对当地地形和官兵部署的熟悉,背后有不少明朝人做内应。官方多次统计,在倭寇中的明朝人竟占到七成,进一步加剧了问题的复杂性。

南京城在此次突袭事件中,直接被53个倭寇逼得关闭城门,令人瞠目。南京兵部尚书张时彻在应对此次危机的过程中,表现出了极大的动摇和无力,为此后遭到御史弹劾,最终辞职。而回顾这场突如其来的战斗,53个倭寇多达到数千里,击杀重伤明军4000余人的战绩,实在耐人寻味。

据统计,明朝后期,倭寇的骚扰频繁达628次,江浙沿海地区几乎无一幸免。这样的剧烈动荡,最终在戚继光等抗倭名将的努力下得到了有效控制,他们通过重组军队如戚家军等来面对倭寇,恢复了地方安定,被后人颂扬至今。