谢太安同学刻苦学习书法的心路历程

一、书法启蒙:从懵懂到痴迷

谢太安与书法的缘分始于小学三年级。彼时学校开设书法兴趣班,他抱着"写一手好字能受老师表扬"的单纯想法报名,却未曾料到这将成为贯穿人生的精神追求。第一次手握毛笔时,他连"藏锋""中锋行笔"等基础术语都听不懂,只能笨拙地模仿老师握笔姿势,在宣纸上留下歪歪扭扭的墨痕6。然而当他看到老师挥毫写下《兰亭序》片段时,笔尖流转出的不仅是线条,更像是舞动的精灵,这种视觉震撼让他瞬间着迷。

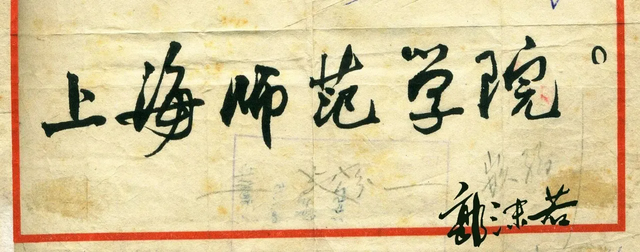

家庭环境对他的影响尤为深远。祖父是当地小有名气的私塾先生,家中珍藏的《多宝塔碑》《玄秘塔碑》成为他最早的临摹范本。每天放学后,他总要在祖父书案旁站两个小时,看狼毫在宣纸上提按顿挫,听老人讲述王羲之"池水尽墨"、怀素"蕉叶练字"的典故5。这种耳濡目染的熏陶,让书法不再是单纯的技能训练,更成为连接历史与文化的纽带。

二、筑基之路:墨池春秋的锤炼

真正系统学习书法始于初中。每周六清晨五点半,他骑着自行车穿越半个城区前往书法班,风雪无阻。入门阶段选择《颜勤礼碑》作为主攻方向,每天坚持临写200个中楷,手腕悬空导致的肌肉酸痛常让筷子都握不稳。有次为掌握"捺"画的"一波三折",连续三周每天反复书写"之"字,废弃的毛边纸堆起来比课桌还高8。这种近乎严苛的训练,使他在初二时就获得全市青少年书法比赛金奖。

但进步并非线性上升。高中阶段转入行书学习时,临摹《集王圣教序》遭遇瓶颈——结构松散、牵丝生硬等问题反复出现。指导老师一针见血指出:"你现在的字就像搭积木,笔画齐全却无神采。"这句话如当头棒喝,让他意识到书法不仅是形似,更要追求"骨肉相称,神采飞扬"的境界7。为此他开始研读《书谱》,揣摩孙过庭"察之者尚精,拟之者贵似"的教诲,在每周末专门设置"读帖日",用放大镜观察字帖中的笔势往来。

三、破茧时刻:从技法到心法的跨越

艺考集训期是他书法生涯的重要转折。每天8小时的高强度训练中,既要完成30张四尺整张的创作练习,还要研读《中国书法史》《书法美学》等理论著作。有次为准备"全国大学生书法篆刻展",连续三周每天只睡4小时,最终作品却因错用异体字落选。这次挫折让他深刻领悟到:"书法是戴着镣铐的舞蹈,传统法度与个性表达必须找到平衡点。"2

大学期间跟随名师学习,开始建立系统的书法认知体系。在临摹赵孟頫《胆巴碑》时,他采用"单字精临法":每个字先双钩填墨掌握结构,再对临30遍体会笔势,最后背临检验记忆。这种方法虽耗时费力,但帮助他突破了"形似神非"的困境1。为理解"屋漏痕""锥画沙"等笔法意象,他特意在雨天观察屋檐水迹,用木棍在沙滩上练习运笔节奏。

四、艺道兼修:书法与生命的共振

书法学习带来的不仅是技艺精进,更是心性修炼。当室友沉迷网游时,他在宿舍阳台支起简易书案,用《灵飞经》小楷抄写《心经》静心;面对考研压力,通过狂草书写李白诗篇宣泄情绪。这种"以书养性"的实践,使他逐渐领悟到蔡邕"书者,散也"的真谛9。

参加山区支教期间,他将书法教学与扶贫结合。发现孩子们买不起宣纸,就教他们在水泥地上蘸水书写;缺乏字帖,亲自用硬笔编写《百字蒙学楷书教程》。当看到留守儿童通过书法重展笑颜时,他真正理解了启功先生"学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋"的深层含义——书法不仅是艺术,更是照亮人心的火炬3。

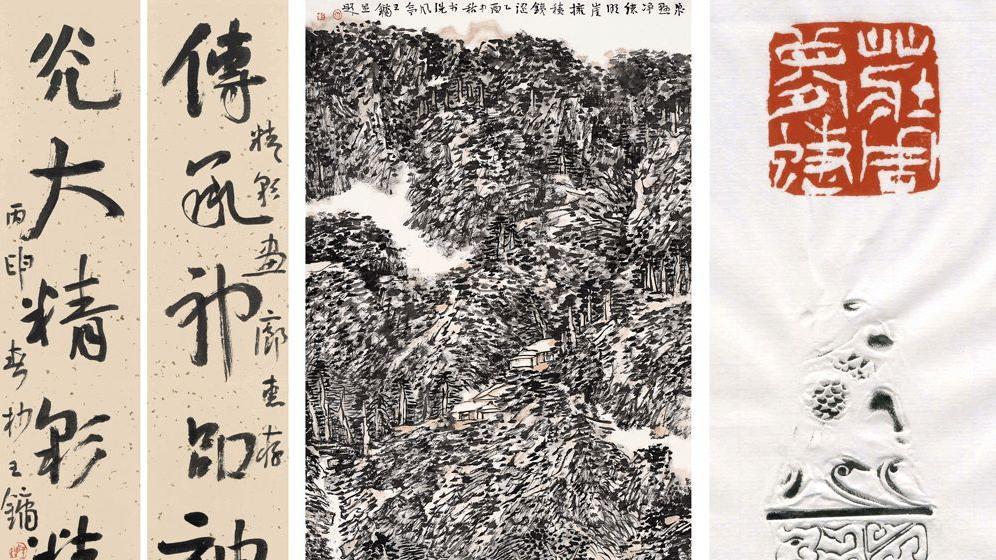

五、守正创新:传统与现代的对话

在数字时代冲击下,谢太安积极探索书法的新可能。他参与"汉字动态书写"项目,用压力感应笔记录运笔的力度、速度数据;尝试将瘦金体与哥特字体融合,创作出兼具东方骨力与西方装饰性的标题美术字4。但这些实验始终坚守"笔墨当随时代"而非"随波逐流"的原则,其毕业作品《数字化书谱》既包含AR技术呈现的三维笔势动画,也严格遵循传统册页装帧形制。

如今的谢太安已成为中国硬笔书法家协会会员,但依然保持每日临帖的习惯。书房墙上悬挂着十年前初学时的《勤礼碑》作业,与近期创作的八尺草书并置,形成跨越时空的对话。对他而言,书法早已不是简单的爱好或职业,而是安顿心灵的精神家园,正如他在日记中所写:"每一笔墨痕都是生命的年轮,在提按转折间见证着自我的成长与蜕变。