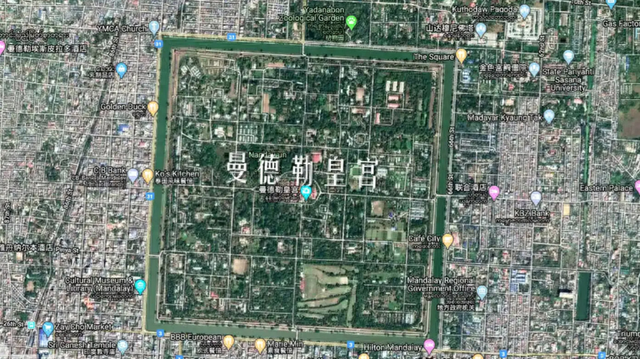

2025年3月28日,一场7.9级的强震撕裂了缅甸西北部的土地。当世人将目光投向伤亡数字与城市废墟时,一座承载着缅甸千年文明密码的宫殿——曼德勒皇宫,在烟尘中轰然坍塌的影像刺痛了全球文化守护者的心。

一、宫墙坍塌时,缅甸人在哭什么?1.世界最大宫殿的“结构性死亡”

一、宫墙坍塌时,缅甸人在哭什么?1.世界最大宫殿的“结构性死亡”震后72小时,总台记者穿越断壁残垣进入曼德勒皇宫。这座占地面积达400万平方米的宫殿群,红砖宫墙成片坍塌,护城河被碎石填塞,主殿屋顶的木结构支柱断裂,鎏金装饰散落一地。最令人扼腕的是宫墙内一座塔楼彻底倾覆,这座曾用于瞭望敌军的高塔,如今成为地震暴力的具象化符号。

2.比砖石更脆弱的历史记忆缅甸导游昂基在社交媒体上传了一段视频:他颤抖着手指向宫墙裂缝中露出的1859年奠基石碑,哽咽道:“我的祖父参与过1996年的重建,现在我要告诉孩子们,我们又要开始拯救自己的历史了。”这段视频24小时内播放量突破千万,评论区挤满缅甸民众的缅语留言:“我们的灵魂宫殿不能倒下!”

3.双重创伤下的文明之殇地震发生前,曼德勒地区已因内战导致文物保护资金匮乏。军方与地方武装在古城周边交火时,流弹曾击穿皇宫偏殿的雕花木窗。如今地震叠加战乱,联合国教科文组织紧急评估报告指出:“这是二战以来缅甸文化遗产面临的最严峻危机。”

二、从废墟中打捞文明基因1.数字复原:科技照亮重建之路

二、从废墟中打捞文明基因1.数字复原:科技照亮重建之路中国东南大学建筑团队正与缅甸专家合作,利用2019年激光扫描存档的3D模型比对现场损毁情况。项目负责人李教授展示了一张对比图:计算机模拟显示,西侧宫墙倒塌系因地基土壤液化导致承重失衡。“我们将用碳纤维网格加固地基,让新墙体重量比原结构减轻40%。”

2.匠人精神:木构技艺的生死传承在临时搭建的文物修复工坊里,75岁的木雕大师吴温敏正带着徒弟修复从废墟中抢救出的“孔雀王座”残件。他手持传统缅式弧凿,对着镜头解释:“这些榫卯结构需要完全手工复原,全缅甸掌握这门技艺的不超过20人。”说罢,老人将金箔贴在修复好的浮雕上,阳光穿透工棚的裂缝,为残缺的孔雀尾羽镀上一层神性光辉。

3.国际救援:文明共同体的温度一支由中日韩三国专家组成的联合工作队,正在用微型无人机探查宫殿裂缝。日本专家携带的声波探伤仪能检测肉眼不可见的内部损伤,韩国团队提供的纳米石灰材料可修复砖墙而不改变色泽。中国捐赠的300吨缅甸特制红砖已从勃固窑厂启运,这些砖块采用19世纪工艺烧制,确保修复材料的历史延续性。

三、修复的可能与困局1.技术难题:传统工艺与现代抗震的博弈

三、修复的可能与困局1.技术难题:传统工艺与现代抗震的博弈曼德勒皇宫原建筑未使用钢筋水泥,全木结构与红砖墙体虽具历史价值,却成为抗震薄弱点。意大利建筑保护专家马里奥提出折中方案:在承重墙内植入钛合金骨架,外部保留传统红砖立面。“我们要让宫殿既能抵御8级地震,又不失1859年的建筑美学。”

2.资金困境:每块砖都是滴血的选择缅甸文化部公布的重建预算高达2.3亿美元,这对人均GDP不足1400美元的国家堪称天文数字。仰光唐人街的华人商铺发起“一人一砖”募捐,摊主陈女士将当日营收全数投入捐款箱:“我爷爷那辈人从云南来缅甸时,第一眼看到的就是皇宫的金顶。”

3.时间竞赛:雨季前的生死时速缅甸气象局预警,6月将进入季风期,雨水浸泡可能导致未加固的遗址二次坍塌。施工现场挂着醒目的倒计时牌,工人们采用三班制昼夜施工。来自云南的工程师王磊已连续工作36小时:“我们现在是和老天爷抢时间,每抢救一根梁柱,都是为人类文明多争取一个世纪。”

四、当宫殿重生时,我们能留下什么?1.建立文化遗产地震预警系统

四、当宫殿重生时,我们能留下什么?1.建立文化遗产地震预警系统北京大学地质团队正协助缅甸布设128个地震监测点,通过AI算法预测断层带活动。项目组在皇宫地宫遗址安装的传感器,能提前30秒发出预警——这宝贵的半分钟,足够守护人员启动应急保护装置。

2.让修复过程成为公民教育缅甸教育部推出“我们的皇宫”系列课程,孩子们在美术课上临摹宫殿纹样,物理老师用宫墙坍塌案例讲解力学原理。18岁的高中生妙敏在作文里写道:“当我触摸新砌的宫墙,能感受到祖先的心跳穿过百年时光。”

3.重构文明存续的生态链在皇宫修复工地旁,政府划出“传统工艺保护区”,银器作坊、漆器工坊、缅丝织造厂依次排开。文化学者杜拉吴说:“我们要让文化遗产活在当代人的生活中,而不是封存在博物馆里。”

文明的自愈力超越灾难

文明的自愈力超越灾难夜幕降临时,曼德勒皇宫遗址亮起临时照明。灯光下,缅甸工匠与中国工程师并肩测绘损毁数据,日本志愿者为工人分发防尘口罩,法国摄影师用延时摄影记录重建过程。宫墙残存的浮雕上,孔雀与莲花图案在光影中若隐若现——这些跨越三个世纪的纹样,曾见证过战火、地震与时光侵蚀,却始终未曾真正消失。

正如联合国教科文组织特使在视察现场时所言:“人类修复的不只是砖石木构,更是对文明延续的信念。当缅甸儿童将来触摸这些宫墙时,他们触摸的将是一个民族在灾难中重生的史诗。”