“熏鸡事变”之后,我对麦琳笑声,都有种生理性抗拒。

第一集我挺喜欢这笑声,觉得明媚有亲和力,画像那局Papi形容她笑声时我还有几分唏嘘,但看完熏鸡事变、越来越难忍受这笑。

她轻则以笑来掩饰尴尬,重则以笑来表达种种扭曲诉求,招牌假笑的诡异大裂缝,越来越心惊。

来,展开说。

“熏鸡事变”中,麦琳用“可怜可怜我吧”的情绪来裹挟别人,换取优待。

继而扭曲这种优待,试图以此来证明“没有我,你们根本不行”。

农夫与蛇的故事中,蛇都没有咬一口然后嘎嘎嘎哈哈哈嗷嗷嗷乐“要不是我,你们完全不行吧”。

你看,这是一种需要通过贬低别人、伤害别人来获得情绪价值满足的病态诡异模式。

她特别怕人看轻她,但葛夕从未因她是家庭主妇、因她相貌不及黄圣依便轻贱她,反而是她自己的“熏鸡事变”,自己把自己往不值得的路上摆。

当天早晨麦琳因前一晚“画像丑哭了”而哭,葛夕一路安慰她。

到超市之后麦琳要买熏鸡,要买奶皮子要买咖啡,要买买买。

葛夕原则界限清醒,试图讲道理“这样我们钱不够”,架不住对方“以受害者的可悲姿态”来卖萌(撒泼)。

整个过程中,麦琳用种种话术包裹的潜在前置不正当因果链条,是“我正在和先生冷战”“我都哭了我好伤心”、所以你必须满足我买买买的需求。

手段多少有几分“情绪道德绑架”。

她乱花钱,变成别人乱花,幸亏有她力挽狂澜。

还以同担错模式来颠倒对错,变相邀功“我也同意了”,然后索要终极证明“你们当导游不行”。

说到底,不过是不到两百块的事,为什么会招致流量可能超过两百亿的骂声?

因为这两百块中,被塞下了观感逼近两亿的怨念和报复。

她在完全不值得的小事上,记恨、报复、落刀,一百块小事留下了一亿的报复情绪。

她利用葛夕的善意来卖惨来胡搅蛮缠获得东西,转手就把别人善意的礼物,当成他人无能的罪证。

“流泪知心话”之后,反手一刀。

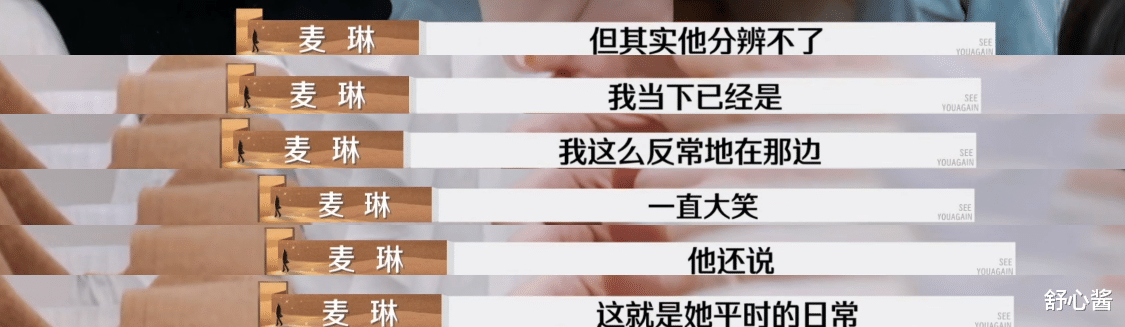

再狂笑不已,啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈。

你看,节目中一千块钱花销的规则,第一站杨子根本不在意、践踏规则(没有任何说杨子对的意思),留几手表示“我愿意不吃早饭换买烟钱”,彼时是麦琳自己当导游,她格外重视规则、格外操心大家。

当时李行亮表示我们要尊重别人早饭钱换烟的个人自由,麦琳惊呼那怎么可以,那时你可以当这是一种越界的善良、一种过界的慈爱:宝贝,你怎么可以抽烟不吃早饭呢?

尽管宝贝可能四五十岁。

但如今在熏鸡事变之后看,她完全不在乎规则,她也完全不在乎老宝贝们第二天晚上吃什么(否则不会执意买三十八块的奶皮子),纯属记恨和报复。

而她报复的,未必只是上一站当导游时权威被挑战、重要性未得彰显。或许,也可能是对前一天看画时“容貌被审判”的某种潜在报复。

看画的局本是谈爱人看法,无关容貌美丑,但一群人哈哈大笑“四个男人”的氛围(这段我觉得留几手“四个男人”的提法,在那个语境下本质确实涉嫌容貌攻击,调侃貌美者不好看没问题,调侃别人痛点叫霸凌),在高敏感、高自卑、高价值需求、高情感期盼的麦琳的感受中,很可能接近“一桌人嘲笑我丑”。

她和李行亮冷战,未必不是一种“埋怨”转移:我不能甩脸子给大家,所以要将忍下来的那份不满匀给你、多多发泄在你这里。

她第二天在饭桌上哈哈哈哈哈哈“你们不行”的报复,未必不是一种病态的情感需求挪移:你们都不夸我都不爱我,那我甩你们巴掌证明我特别好。

这一群人里,最向她释放善意、最先察觉到她情绪的,就是葛夕(然后是黄圣依),而她一刀出去、先斩友军头。

葛夕给出的善意,麦琳接受不到,或者说她觉得压根不够。

她在意的核心点大概是:(我不当导游)你们就不行。

李行亮很温和说了一句“除了你所有人都很淡定”,语气看起来无恶意,但这句话简直是一万分直戳麦琳肺管子。

长期过日子当家、规划大事小情很困难,对情商、智商、耐商、逆商要求都极高。

但节目中六个人两天一千块饭钱,不含住宿交通及其他,怎么花其实很容易,小学算术题的水平。

麦琳选择的“证明我的价值之战”,根本就选错了“过家家之地”。

核心难点压根不在如何花钱,而在于如何管理众人(别乱花)。

第一站的麦琳,看起来并没有管理搅局者的能力,但她不认。

第二站她疯狂乱花钱然后乱甩锅,再哈哈哈一通,试图证明“看,没有我当导游你们根本不行”。

此前几人在帐篷之下,麦琳谈及自己放手(家中生活)会塌,现场物理意义上塌了一根柱子而帐篷无碍,被嘉宾们调侃为“天启”。

天启有个好结局,但麦琳并不高兴。

可怕的点在于,真正的爱,期待的不是“没有我、你根本不行”,而是“如果我放手、希望你依旧很好”。

关于麦麦和李行亮很常见的一种比喻是母子,我觉得最核心的根源差异,就是大多数母亲对孩子,不会真正希望你离开我就垮掉、你根本不行。

她们当然希望被孩子爱、被孩子依赖,但健康的亲子关系从来不是“我要证明你一离开我就会垮”,而是希望你健康成长。

回到竿子倒塌的比喻,多数母亲的心态或许是短期淡淡惆怅、长期浓浓欣慰,一如侯佩岑所说“起初我害怕我离家他们不行,后来发现他们好得不得了”。

从惯常的被依赖中抽身,会失落很正常,但长长久久认认真真希望“没有我,你们根本不行”完全是另一种性质。

我们不能证明麦麦就是后一种,起初黄执中下类似结论时我是疑惑和抗拒的,但饭桌上她那通诡异的哈哈哈哈,太明显表达出报复、表达出证明“没有我,你们不行”的企图。

(虽说她报复的是旅途朋友而非家人,性质、羁绊程度不同,但这种恩将仇报模式,很难不让人怀疑她平素的处世模式)

麦麦对李行亮,是一种太深的捆绑羁绊。

她的投入是具象的长久的细微的,具体纷繁难折现,而李行亮外在的成功,某种程度上是可以明确计价的。

她以无边浩瀚的心血之海,面对昂贵可计算的成功,有一种错位的失衡和不安全感。

这种心态一定程度上很普遍很正常,她说她不是特别物质的人我也愿意信,毕竟买包有包和“纯功利纯物质、只图钱只爱钱”不是一回事。

节目里种种迹象,都明确显露出她有“不只是钱”的情感需求、价值需求。

是“我很重要”的价值感,是“你特别爱我”的情绪回报。

问题在于,处在“低自我投入”和“高自我期待”的困境。

麦麦将时间心血花在丈夫孩子身上,留给自己的时间心力几乎为零。

很多传统女性如此,一辈子围着家人转,也就是我们常说的“在操劳中忘记自己”,某种意义上她们主动遗忘或者被被动规训为“没有自我需求”。

(没有任何鼓吹她们不该有自我需求的意思)

麦琳有自我需求,这是健康的人之常情。

但她的“我之需求”,在一定范围内呈现出带有攻击性、伤害性、膨胀性的奇怪面目,似乎远超出了健康合理范畴。

或许恰恰是因为她无暇打理自己,她的这份“我之欲望”才会更加膨胀、更加嗜“委屈”。

很多时候麦琳让我觉得像《千与千寻》中的无脸男,只是她渴求的不是食物,她试图搜刮和吞噬的是“我很重要”“我很被爱”的满足感。

这份高“自我期待”,恐怕不是金钱、美貌所能填补的。

“找个班上”大概率也并不能解决她的问题。

普通的工作应该无法供应她所需的情绪能量,她需要的或许是一个舞台,一个既当她是公主又当她是女王的舞台。

爱她如童话公主、各路古偶女主大合集,又倚仗她如女王、她一旦断电就会天崩地裂。

李行亮送包包也好、买衣服也罢,甚至坐飞机去买青团也罢,都“不能送到心趴上”。

他在现有的价值排序结构中,做什么惊天动地大事件都没有用,都“不能做到心趴上”,都不够。

我很难简单将之定性为“作”或者“恶”,我不知道十几年婚姻历程中他们究竟是怎样塑造出这种奇观的,但如今很像张着情绪的血盆大口,恍若深渊。

我没有任何为李行亮辩护的意思。

起初他貌似尊重爱护妻子、理性沟通,但妻子疯狂假笑他一直强调“这是她好起来的正常状态”,这种强调比假笑本身更让我毛骨悚然。

夫妻之间不是事事心电感应,很正常,但这般诡异的“不知”,属实有点难评(后续他说感受出了但不知如何处理,更难评)。

他希望在妻子生命中占到百分之五十的比重,很自我为中心。

本质是享受对方很多很多的爱和照顾,只付出一点回馈,同时还希望对方保持一个“知趣懂事”的距离。

换句话说,是一种变形的“圈养”模式。

享受对方的奉献,同时不动声色圈养对方。

不是金丝雀式赏玩物化圈养,而是田螺姑娘式圈养。

这在古早的有尊卑的婚姻模式中,一度被扭曲为“没问题”,在如今价值观下很明显有问题,这就是婚姻观进步的表征。

同样,我更没有任何为杨子、留几手辩护的意思,这俩可恶可憎的级别简直了(杨子上一篇专门骂过),程度都比麦麦琳严重很多很多。

这俩,很多时候我只想借用武艺别处那句,“呸”。

说回麦琳,某些时候似乎是一种空心的比较级模式。

轻视具体的热爱,重视无谓的攀比。

这种攀比,更像一种潜在的、下意识的、本能的、惯性的“我要好”的魔咒之下的病急乱投医。

当没有具体热爱的事务时,如何证明“好”呢?

比较。

车上黄圣依、葛夕安慰她,她说杨子这边夸黄圣依沉鱼落雁、闭月羞花,而她被她老公描述成“丑”样。

葛夕提及客观二字,她说谁要客观啊。

明明李行亮夸她是张曼玉、安室奈美惠,她并不领情。

与其说她只是对现阶段有容貌焦虑,不如说她真正不能接受的是“我不如另外两位女嘉宾好看”。

又不演偶像剧女主,为什么要和女艺人比长相?

这或许是一种下意识的“在比较级优越感中建立良好的自我感知”模式。

大家一起在蒙古包跳舞,她发觉黄圣依在后面美美跳时很懊恼“我在前面出丑”,将李行亮变成“让我出丑”的连带责任人甚至是第一肇事人,责怪你为什么不告诉我。

这并非舞蹈比赛,只是暖场娱乐而已,开心热闹就好。

“不愿意被人比下去”是人之常情,但将诸多无关小事关联到攀比结构中,再将此和“自我感受/自我评价”挂钩,太容易失衡。

之前写《玫瑰的故事》方协文时就骂过,方协文内心没有具体的热爱,他事业起飞有钱之后,依旧有一种“昂贵的穷感”,他需要通过外在的比较级的价格,而非内在的深入的价值,来满足自己。

年轻时麦麦的照片,眼睛里有光,有很强烈的“生命力”。

如今大部分时候她是都没有,笑声非常夸张,但眼里没有昔日那般神采。

不知她原本就是这种“空心比较级”模式,还是在婚姻中筋疲力尽、积劳成心疾之后,养成了这种病变模式,我倾向于认为两种原因都有。

对谈中张泉灵老师认认真真抽丝剥茧帮麦麦解决问题,春风细雨引导她如何正向反馈,看着着实挺温暖。

但后续画像爆哭事件、熏鸡事变等等,都让人觉得麦麦或许病症已久、非一日之寒,没运气在刚刚出现苗头的时候遇到这般引导。

我不太能认同黄执中对麦麦的描述,在他的描述中“委屈”是一种控制手段,挟委屈以令爱人,“委屈”类似一把情绪领域的屠龙宝刀。

我更倾向于认为委屈就只是字面意义上的委屈,不是阶段性手段而是阶段性结果。

我更难认同一部分网友“麦麦心机太深、算计好吃绝户”的观念。

我觉得爱是真的、付出是真的、委屈是真的。另一面,爱病变,付出演变成失衡感,委屈变形为“索取和控制感”,也都是真的。

起初我们为麦琳唏嘘,是因为将她投射为普通主妇困境的缩影。下意识觉得她辛辛苦苦几十年,最后只落得一句轻飘飘的谢谢、和偶尔“没送到心趴上”的礼物。下意识觉得“内心隐秘熬成病、却无处诉说无从疏解”。

我们都认可,那些主妇们沉默的声音、未来得及被看见的病痛,都应该被狠狠爱被狠狠夸奖。

但后来发现,起初我们可能误读了这两夫妻。

李行亮把“自我为中心”放在尊重和爱的温情假象之下;

而麦琳的问题,未必真是或者说全是付出型婚恋中的后遗症。

最后回到那个问答:我配拥有一杯咖啡吗?

配拥有熏鸡事变吗?

这或许是一个更应该“向内自问”的问题。