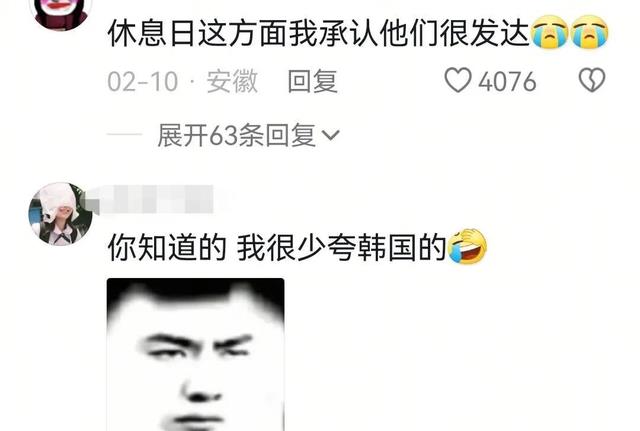

你知道我很少站在韩国人这边的,是谁破防了我不说

被符号化的文化战争

首尔弘大街头的韩服体验馆里,中国留学生李雨桐正在拍摄短视频。

这场始于服饰考据的争论,最终演变成对饺子、端午、针灸等二十余项文化遗产的攻防战。

当我们凝视这场文化拉锯战时,看到的不仅是历史溯源的分歧,更是全球化时代文化话语权的激烈博弈。

2023年联合国教科文组织数据显示,东亚国家文化遗产申报数量连续五年保持20%以上增长率。

这些数据勾勒出的,是一幅被算法放大的文化焦虑图景。

TikTok算法工程师张伟在分析平台数据时发现,涉及文化争议的视频完播率比普通内容高出47%,用户停留时长多出2.3分钟。

这套基于情绪刺激的内容推荐机制,正在将文化对话异化为文化对抗。

当北京某高校的汉服社与韩国留学生就服饰形制展开学术讨论时,他们不知道这场理性对话正在被加工成数十个充满火药味的短视频切片,在各大平台疯狂传播。

流量经济下的身份表演

牛津大学数字人类学团队的最新研究揭示,在跨文化争议事件中,73%的参与者从未系统学习过相关历史知识。

在首尔明洞的直播基地里,韩国主播金秀贤正用中文推销带有东洋风设计的服饰。

她的中国运营团队特意在背景墙加入敦煌壁画元素,这种精心设计的文化混搭使直播间转化率提升35%。

沉默大多数的文化觉醒

在西安大唐不夜城,00后汉服摄影师王悦发现个有趣现象:她的客户中38%会主动询问服饰文化渊源,这个比例在三年前仅为12%。

这些数据折射出Z世代对文化认知的深度需求。

首尔国立中央博物馆的观众调查显示,参观者在中韩文物对比展区的平均停留时间从2019年的3分钟延长至2023年的11分钟。

策展人朴志勋特别设置的双语解说系统,使观众对文化交融的理解度提升40%。

在横店影视城,《风起扶桑》剧组的历史顾问团队正与韩国考据专家视频连线。

制作人李岩发现,当观众自发对比剧中文物与韩国国立博物馆藏品时,弹幕中理性讨论占比达到81%,远高于普通历史剧的43%。

这种转变暗示着文化对话的新可能。

解构与重建的文明对话

这个汇集200万件文物数据的大模型显示,中韩文化元素的相似度达68%,远超学界此前预估。

用户可以选择新罗商人或大唐学士的身份,在数字化长安城完成文化交融任务。

这个元宇宙项目内测数据显示,参与者对异质文化的接纳度提升55%,跨文化沟通意愿增强72%。

这种技术赋能为文明对话开辟了新维度。

这件结合数字投影与传统工艺的作品,将高句丽壁画与敦煌飞天重构为动态画卷。

结语

下次看到文化争议热搜时,不妨先问自己:我们是在守护传统,还是在重复算法给我们编写的剧本?