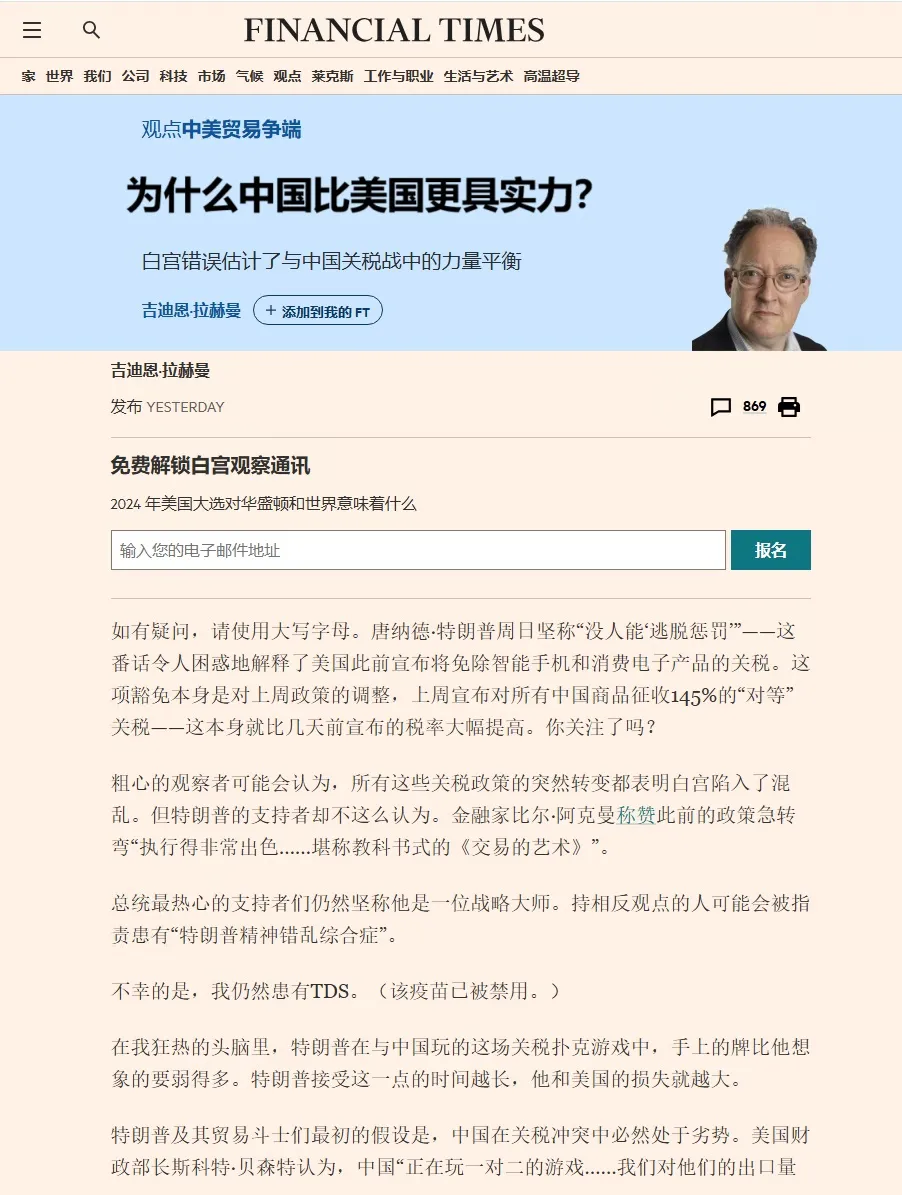

《金融时报》与 BBC 的深度分析揭示了这场关税战的本质:美国的 "甲方" 幻觉与中国的 "乙方" 垄断现实。当特朗普团队沉浸在 "145% 关税威慑" 的自我陶醉中时,英国媒体敏锐捕捉到了产业格局的结构性失衡 —— 中国掌控全球 30% 的制造业产能,而美国却在关键领域陷入深度依赖。

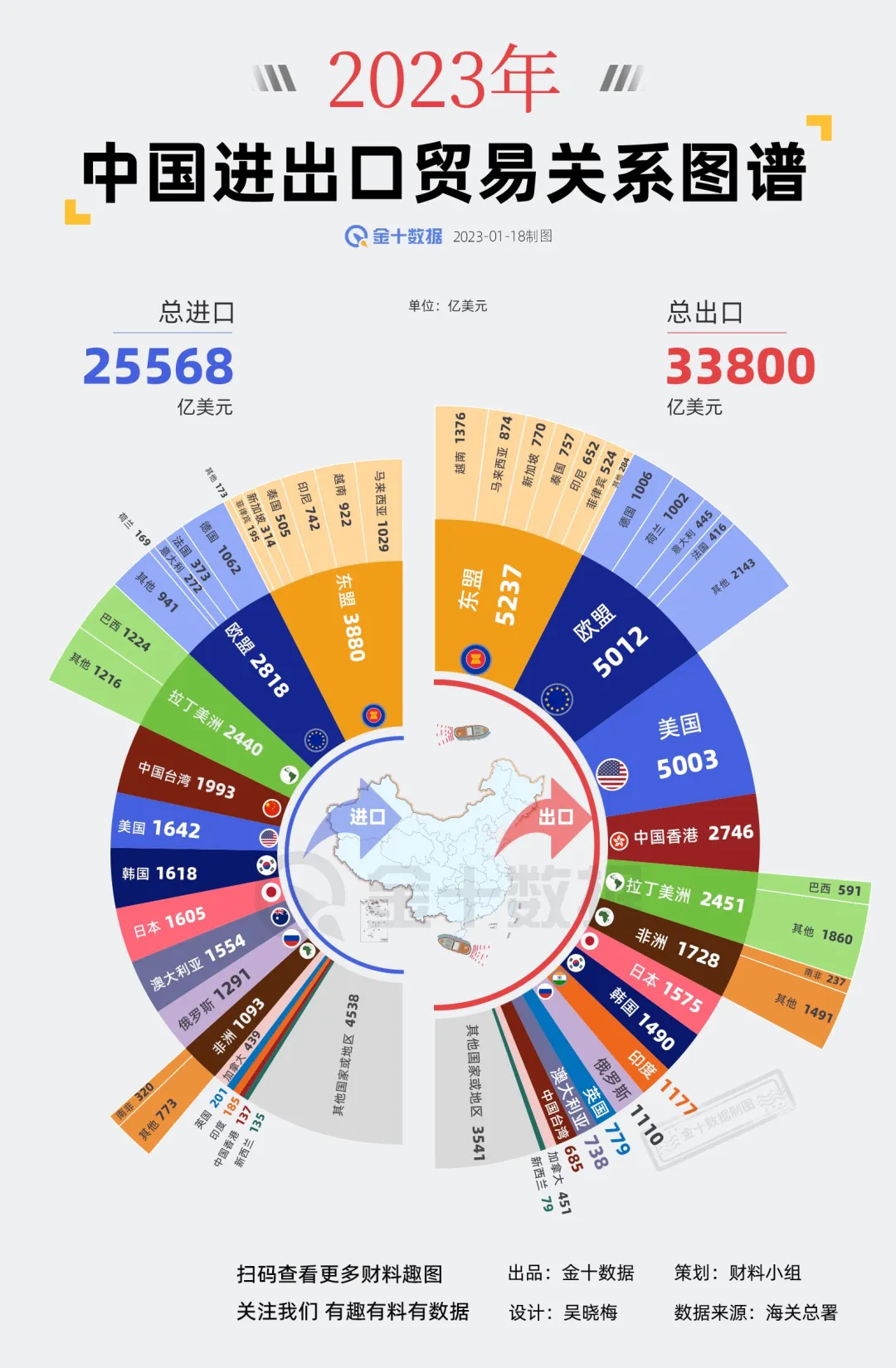

科技产品的 "中国制造" 烙印iPhone 手机 89% 的产能集中在中国,苹果公司 43% 的营收依赖美国市场。若关税导致价格翻倍,美国消费者将面临 "用三星还是让苹果破产" 的艰难选择。类似的困境同样存在于笔记本电脑(全球 65% 产能在中国)、空调(全球 80% 产能)等领域。

民生与国防的 "中国供应链"美国 75% 的电扇、50% 的抗生素、F-35 战机的稀土部件均来自中国。《金融时报》警告:若夏季高温来袭,美国民众的 "问候" 可能比关税更致命。

经济韧性的 "中国数据"中国对美出口仅占 GDP 的 3.6%,即便断绝对美贸易,中国经济仍能通过 "内循环 + 一带一路" 维持稳定。北京欧盟商会前主席约尔格・伍德克指出:"中国经济的抗风险能力远超西方想象。"

贸易结构的 "致命弱点"美国对华出口集中在农产品(大豆占比 60%)和能源(液化天然气占比 35%),这些领域已被巴西大豆、澳大利亚天然气替代。中国海关数据显示,2025 年一季度巴西对华大豆出口同比增长 120%。

金融体系的 "定时炸弹"美国 36.6 万亿美元国债中,8.5 万亿由外国持有。日本、英国等盟友持续抛售美债,导致美元指数暴跌 7%,美股年内跌幅达 15%。《金融时报》警告:"美元信用正在以特朗普意想不到的速度瓦解。"

欧盟的 "亚洲再平衡"欧盟委员会主席冯德莱恩宣布 "转向亚洲",4 月 12 日与中国达成电动汽车关税协议,取消 17%-35.3% 的惩罚性关税,转而采用 "最低进口价格" 机制。西班牙首相桑切斯访华期间签署农业合作协议,推动猪肚等产品进入中国市场。

日本的 "战略觉醒"日本首相石破茂罕见强硬表态:"不能为了妥协而妥协。" 日本财务省数据显示,2025 年 3 月减持美债规模达 320 亿美元,创三年新高。分析认为,日本正通过 "美债抛售 + 对华合作" 寻求战略自主。

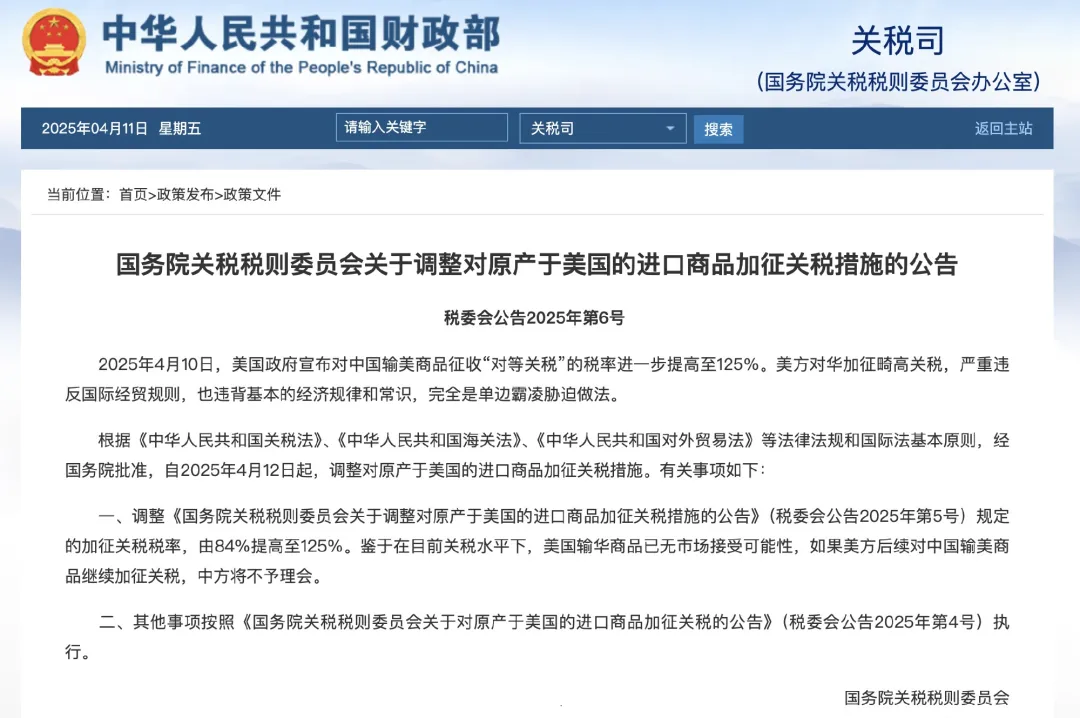

关税反制的 "手术刀式" 操作中国对美关税从 20% 提升至 125%,但对稀土、药品等关键领域实施 "定向豁免",既打击美国经济,又避免误伤全球供应链。

金融战的 "组合拳"中国持有 7608 亿美元美债,虽非最大债主,但通过 "减持 + 黄金储备增持"(2025 年一季度黄金储备增加 150 吨)削弱美元霸权。同时,人民币跨境支付系统(CIPS)覆盖 107 个国家,交易规模同比增长 45%。

历史智慧的 "当代应用"外交部发言人毛宁引用毛泽东 "打多久就打多久" 的朝鲜战争名言,传递 "持久战" 决心。这种 "以斗争求和平" 的策略,与中国在芯片、稀土等领域的长期布局形成战略呼应。

美国的 "战略透支"特朗普政府在关税战、美债危机、盟友离心三重压力下,被迫将 "对等关税" 实施期限推迟 90 天。《金融时报》评论:"美国正在为过去 30 年的产业空心化买单。"

中国的 "规则重塑"中国与欧盟、东盟等建立 "意愿联盟",推动数字贸易、绿色能源等新规则制定。4 月 8 日中欧电动汽车谈判重启,标志着全球产业链重构进入新阶段。

历史周期的 "关键转折"从 19 世纪的 "英国治世" 到 20 世纪的 "美国霸权",再到 21 世纪的 "多极格局",这场关税战或许将成为全球权力转移的标志性事件。正如 BBC 所言:"当中国搬出毛泽东时,世界知道他们是认真的。"

数据索引:

中国制造业数据:国家税务总局 2025 年 4 月 15 日增值税发票数据。

美债持有国:美国财政部 2025 年 3 月报告。

欧盟反制措施:欧盟委员会 2025 年 4 月 9 日公告。

日本减持美债:日本财务省 2025 年 3 月统计。

中欧电动汽车协议:欧盟贸易委员谢夫乔维奇 2025 年 4 月 12 日声明。