4月1日,本是愚人节,可对于沈阳的于家来说,多么希望这个消息真是愚人节别人开的一个玩笑。

原来,就在愚人节当天下午4点40分,于家的儿子年仅16岁的少年于行健从高楼一跃而下,结束了自己年轻的生命。

很快救护车的警笛声响彻整个小区,但即使经过全力救治,仍没有挽回这个年轻的生命,于行健在当天晚7点宣布离世。

在濒死之际,于行健本能的喊出:“妈妈,我疼,救我”...可这个年轻的生命仍然没有来得及好好看世界。

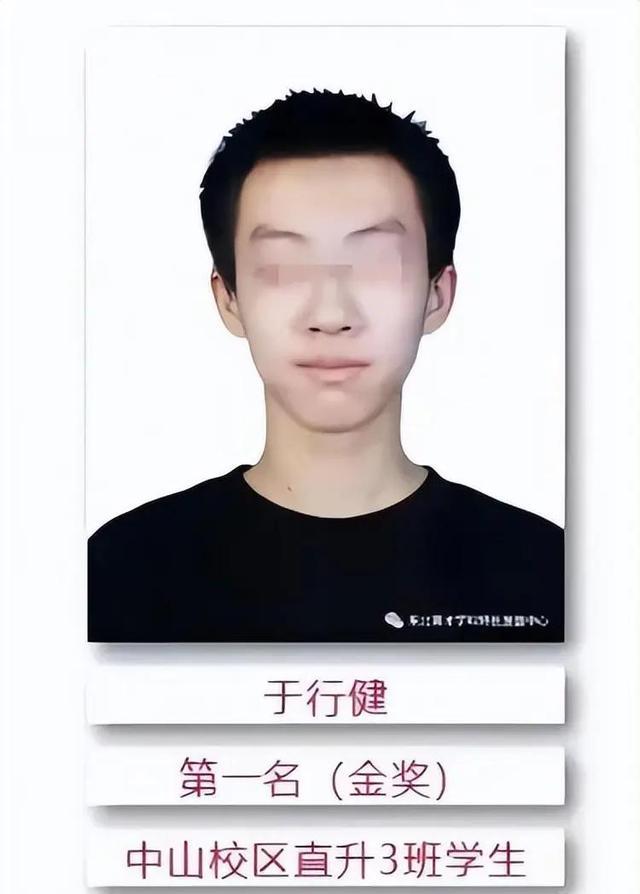

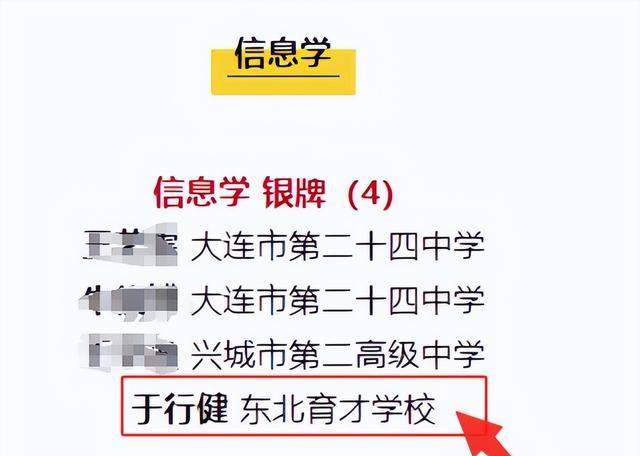

据邻居、学校老师同学说,于行健在信息学竞赛圈里可是个响当当的人物,孩子打小就展现出惊人的编程天赋,拿奖拿到手软。

那么,一个前途无量的孩子,怎么就走上了绝路?

是灵童还是魔丸

在古籍《周易·乾卦》中,有这样一句脍炙人口的诗句:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”。

其中,于行健的父亲为儿子取行健二字,也想让儿子如宇宙运行一般刚健有力,激励他保持奋发向上的精神。

事实上,于行健的确做到了,从其父亲写下的祭文中,我们就能读到很多消息,祭文里,父亲回忆起儿子小时候的聪明伶俐。

父亲将儿子比拟为电影《哪吒》中的哪吒,又是一名灵童但又是一颗魔丸。

他指出,儿子比同龄的孩子都优秀,当别人看到题目还在究竟怎么算的时候,于行健的脑子里已经计算出了答案。

当自己对于行健进行学习辅导时,儿子总是认真听取,还会做做笔记,这让做父亲心里很开心。

当儿子看到街边马路上乞讨的孩子时,于行健总是偷偷擦泪,自己知道,儿子的心是一颗善良的心。

字里行间,都是一位父亲对儿子的肯定和骄傲,更让父亲骄傲的还在后面。

2023年,于行健还在读初中的时候,就在第三届全国青少年科技教学成果展示大赛总决赛AI+程序算法赛道以接近满分的成绩拿下金奖。

第二年,他上了高中,在高手如云的全国青少年信息学奥林匹克竞赛中,又拿下了辽宁省第一名,顺利进入省代表队A类。

这些荣誉,都证明了他的天赋和努力,也让他成了大家眼中的“天才少年”,可谁也没想到,这耀眼的光环背后,却隐藏着巨大的痛苦和挣扎。

光环背后的阴影

随着儿子进入青春期,一切都变了,他变得叛逆、不听话,父亲指出儿子的那颗魔丸已经在不断变大,甚至对最亲的母亲也像“暴君”一样。

在祭文中,父亲也坦白称他们早就发现了儿子的变化,知道他已经不再像以前一样喜欢学习,不再像以前一样喜欢运动。

但孩子却一直在为了父母去做这些不喜欢做的事情,亦或者说,于行健现在的所有做法都不是为了自己,而是为了父母,也揭示其人生被塑造为父母教育理想的工具。

这也就是为什么于行健每天都在煎熬中度过,甚至也多次暗示父母,但他从未明示过,因为他实在是善良,心中的灵童仍在和魔童做斗争。

这篇祭文在网上引起了巨大的反响,也引发了人们的深刻反思:孩子也是人,他们也需要有时间放松,也需要在玩耍的年龄自由。

不过,这次事情后,有些人猜测是不是因为最近一次竞赛上,于行健没有进入2025年慈溪学竞赛辽宁省A类和B类名单。

对于他而言,这次的失败、长期的巨大压力、内心深处快乐的缺失、青春期的叛逆和迷茫等问题叠加,是否成为他坠楼的导火索?

不过,于行健的讣告中,也的确指出了四个字:个人压力。于行健的事情也给我们抛下了一个问题,我们的教育是不是出了什么问题?

因为于行健的悲剧并非个例,近年来,类似的青少年悲剧屡屡发生,这让我们不得不反思,我们该如何定义成功教育?

教育的迷思

回看于行健的事情,于行健的父母不爱他吗?爱,而且一直把孩子当做自己的骄傲,但他们却忽略了孩子真正需要的是什么。

他们也许认为,只要孩子学习好,就能拥有美好的未来,但他们却忘记了,幸福的定义远不止于此。

教育的本质是什么?是知识的灌输,还是人格的塑造?是追求卓越,还是守护快乐?

真正的教育,应该是帮助孩子找到自己的价值,培养他们的自信心和抗挫能力,让他们能够勇敢地面对人生的挑战,而不是把他们塑造成一个只会学习的机器,一个只会追求成功的工具。

于行健的离开,是家庭、社会的悲剧,也提醒做家长的我们要关注孩子的身心健康,要倾听他们的心声,要给予他们足够的理解和支持。

不要让“成功”绑架了孩子的童年和青春,不要让分数成为衡量孩子价值的唯一标准,我们需要的,不仅仅是“神童”,更是拥有健全人格、能够独立思考、拥有幸福感的孩子。