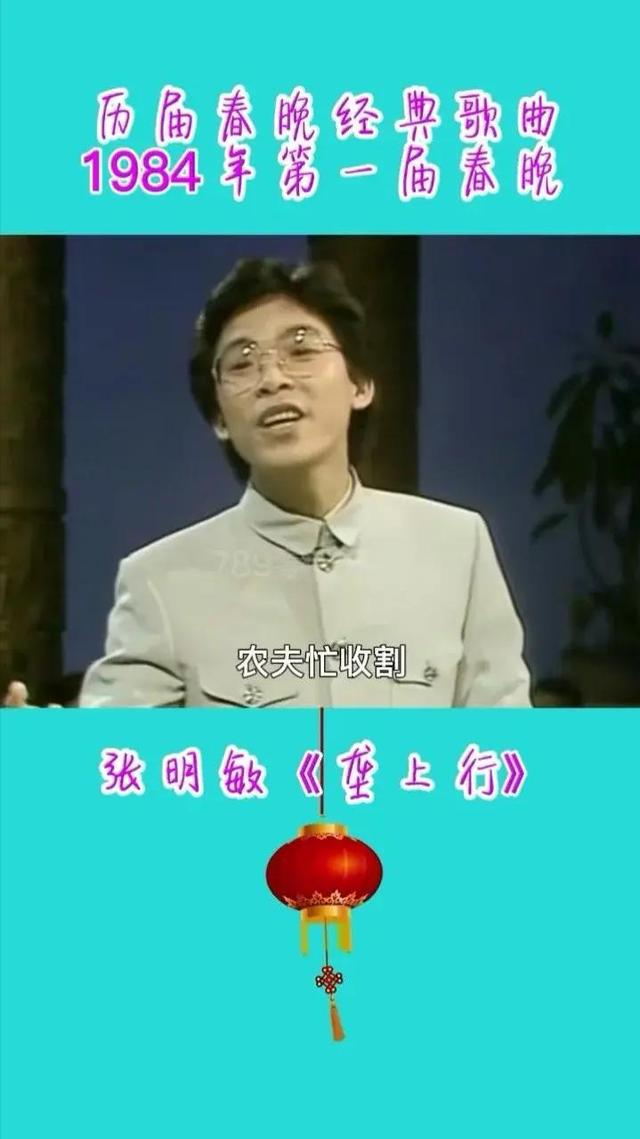

1984年除夕夜,当黄霑在春晚高唱《我的中国心》时,香港街头的电视机前正飘着冷雨。

内地观众热泪盈眶往央视寄手写信,香港电台却紧急撤下他的所有歌曲——只因他唱了句“洋装虽然穿在身”,就被贴上“红色艺人”的标签。

更荒诞的是,这个让十亿人记住他名字的夜晚,竟成了香港娱乐圈集体拉黑他的开关:唱片被扔进仓库淋雨,演出合同一夜蒸发,连去菜市场买鱼都被摊主啐口水。

直到三十年后,人们才发现他早已把卖手表赚的亿万身家换成了贵州山区的276所音乐教室,而当年骂他最凶的港媒,正把他的慈善新闻塞进娱乐版最角落。

事件背景:春晚一夜,从巅峰到深渊

事件背景:春晚一夜,从巅峰到深渊80年代的某个除夕夜,黄霑穿着一身笔挺的西装站上春晚舞台。

灯光打在他身上,台下掌声雷动,他深吸一口气,唱出了那首精心准备的歌。

歌声高亢激昂,歌词里藏着对生活的感慨,句句戳中观众的心窝。

表演结束后,全国观众都记住了这个嗓音独特、台风真挚的歌手。

报纸夸他“唱出了时代的共鸣”,街头巷尾都在哼他的调子,连菜市场大妈闲聊时都要提一嘴:“黄霑那小子,将来肯定能成角儿!”

谁也没想到,这场风光竟成了他命运的转折点。

春晚结束不到一周,他的歌声突然从电视广播里消失,名字像被橡皮擦抹掉一样,再也没人敢公开提。

原本排满的演出合同被单方面撕毁,连街边卖盗版磁带的摊贩都悄悄撤下了他的专辑。一夜之间,黄霑从“国民歌手”变成了“查无此人”。

封杀真相:触碰红线的“无心之过”

封杀真相:触碰红线的“无心之过”关于那场封杀,多年后依然众说纷纭。

有人说问题出在歌词里——几句隐晦的比喻被解读成“对社会现状的暗讽”,也有人猜测是表演时机撞上了特殊时期的审查风暴。

当年文化环境保守,一句词、一个调子都可能被放大成“立场问题”。

黄霑的歌偏偏带着点文人式的棱角,唱的是人间百态,听在某些人耳朵里却成了“不合时宜的牢骚”。

更戏剧性的是,封杀令下得悄无声息。

没有正式文件,没有公开解释,只有圈内人私下传话:“黄霑的名字,暂时别用了。”

朋友劝他低头认个错,他却梗着脖子反问:“我唱老百姓的日子,错哪儿了?”这话传出去,连最后一点转圜的余地也没了。

人生转折:从舞台到街头的“生存之战”被封杀的头两年,黄霑过得比流浪汉还狼狈。

原先围着他转的经纪人躲得远远的,银行账户很快见了底。

最穷的时候,他蹲在菜市场帮人搬白菜,一筐五分钱,搬完满手都是冻疮。

老婆带着孩子回了娘家,老母亲偷偷把养老钱塞给他,他捏着皱巴巴的钞票蹲在马路牙子上哭:“37岁的大男人,混得连口热饭都吃不上。”

为了活下去,他什么活儿都干过:在服装城扛包、去工地拌水泥、甚至跟着老乡倒腾二手家电。

有回在夜市摆摊卖袜子,被曾经的歌迷认出来,对方瞪大眼睛惊呼:“您不是上过春晚吗?”

他扯着嗓子打哈哈:“春晚那是做梦!兄弟看看这纯棉袜子,十块钱三双!”转身却把破三轮踩得飞快,生怕被人看见通红的眼眶。

那些年他睡过地下室,啃过干馒头,唯独没再碰过麦克风。

有人问他后悔吗,他咧嘴一笑:“后悔有啥用?人总得先吃饱饭,再谈骨气。”

绝境重生:从地摊到厂牌的“亡命赌徒”

绝境重生:从地摊到厂牌的“亡命赌徒”蹲在夜市摆摊那几年,黄霑练就了一身“贼眼”。

别人眼里破烂的电子表、二手收音机,他摸两下就能估出价钱。

改革开放的风刚吹起来,他就嗅到了商机——南下进货!

揣着攒了三年的一沓皱票子,他挤上绿皮火车,三天三夜站到广州,跟人抢货时差点被踩掉鞋。

头两年他像无头苍蝇乱撞:倒腾过电子表、开过小餐馆、甚至帮人跑过走私货,赔得裤兜比脸干净。

直到有回蹲在码头啃凉馒头,他盯着一船船集装箱突然开窍:“这世道,吃饱穿暖了,下一步就得图个面子。”

转头扎进服装代加工,借了高利贷盘下个小作坊。机器轰隆隆一响,他白天当老板裁布料,晚上当工人睡车间,手指头被缝纫针扎成筛子也不停。

财富密码:踩准时代的“心跳声”黄霑做生意像他当年唱歌——专挑人心痒痒的地方下手。

90年代老百姓腰包鼓了,他立马把作坊升级成服装厂,专做“看着像进口货”的西装。

别人嫌布料贵,他咬着牙上进口生产线:“人要脸树要皮,穿出去得像香港电视剧里的老板!”

真正让他翻身的,是逮住了外贸风口。

听说老外稀罕中国丝绸,他连夜带人改生产线,把旗袍领口绣花做得比邮票还精细。第一批货出海,洋客户摸着料子直竖大拇指,订单像雪片砸过来。

同行还在抢国内市场,他已经把仓库修到了深圳码头边,集装箱一车车往海外拉。

有老伙计问他秘诀,他叼着烟笑:“时代的心跳声比啥都响,你得把耳朵贴地上听。”

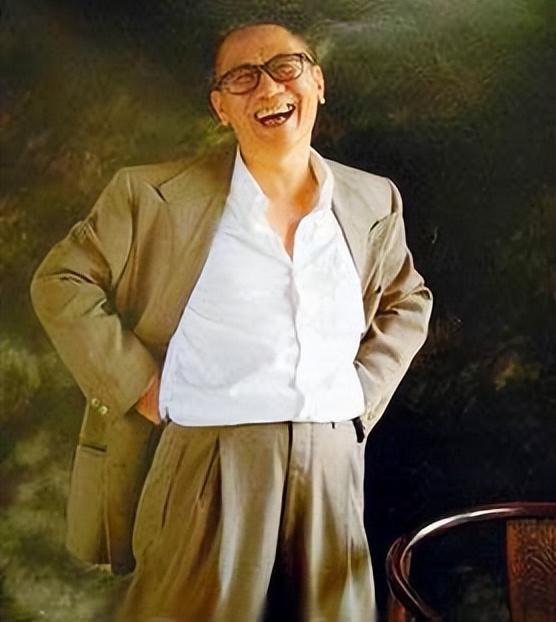

身价过亿:流水线上“闷声发财”十年不到,黄霑的名字从歌坛黑名单跳到了财经版头条。

当初的小作坊变成五层楼的工业园区,缝纫机从20台暴涨到2000台,连厕所都贴着“当日产量目标”。

工人们私下叫他“黄半夜”——为盯一批急单,他能带着高管在车间熬通宵,天亮时满眼血丝还扯着嗓子吼:“质检但凡漏个线头,这月奖金全喂狗!”

最风光那年,他厂子里出的西装挂进了欧洲商场,丝绸睡衣被好莱坞明星穿上八卦杂志。

银行的人见他就递名片,地方领导来考察直夸“纳税模范”,当年躲着他的电视台也扛着摄像机来拍“企业家奋斗史”。

可黄霑反倒越来越低调,有人问身价到底几个亿,他摆摆手溜得飞快:“钱揣兜里听个响,不如机器多转两轮实在。”

捐赠动机:钱堆成山,不如铺条路黄霑办公室墙上挂的不是企业奖状,而是一张泛黄的中国地图。

秘书说他常拿红笔在上面画圈,圈的都是些听都没听过的山沟沟。

有回喝多了,他跟老伙计掏心窝子:“当年我饿得啃树皮,是老乡塞给我半块馍。

现在钞票堆成山,夜里躺床上听见外头刮风,总觉得像有人蹲墙角哭。”

2010年,他突然把财务总监叫进屋,指着账本上一串零说:“把这些数抹了,换成希望小学。”

在场的人都懵了,他却掰着手指头算:“建一座学校能管三代人吃饭,这买卖比卖十万件西装值。”

捐赠细节:真金白银往泥地里砸黄霑的捐款从来不走花架子。

第一批8000万砸向西南山区,专挑那些“地图上找三天才能看见小数点”的村子。

修学校要盖三层楼?他派工程师扛着测量仪进山:“地基打五米深,地震来了娃们能躲桌底下。”

扶贫款发到老乡手里,非得搭着技术员一起进村:“光给钱顶个屁用,得教会他们种药材、养土鸡。”

最轰动的是他把老家祖宅卖了,钱全打进助学基金。

亲戚骂他败家子,他梗着脖子怼:“我娘当年扫大街供我上学,现在多少娃连扫大街的机会都没有!”

截止到2020年,他名下捐了47所中小学,资助的贫困生凑起来能坐满十节火车厢。

社会反响:有人竖拇指,有人骂傻子消息传开那阵子,黄霑的电话被各路媒体打爆。

菜市场卖菜的大妈逢人就夸:“这爷们儿比电视剧里的大侠还仗义!”

可生意场上不少人笑他犯浑:“几十亿够子孙躺十辈子,非往穷坑里扔?”

最让他寒心的是某次饭局,喝高了的老板当面嘲讽:“老黄你图啥?捐再多学校也没人给你立碑。”

他撂下酒杯就往外走,走到门口回头撂了句:“我娘坟前没碑,照样有人记得她扫过的街。”

这话后来被传上网,点赞刷爆了服务器。

如今再提起黄霑,年轻人可能不知道他唱过什么歌,但山里的娃娃会指着课本上的拼音说:“黄爷爷给的。”

他办公室那张地图上的红圈,早就连成了密密麻麻的网。

结尾黄霑办公室的抽屉里常年锁着两样东西:一盒发霉的春晚演出录像带,和厚厚一摞希望小学的竣工照片。

有次清洁工不小心碰倒相框,他蹲在地上捡照片时突然笑出声:“这姑娘我认得,当年在贵州山里光脚追着我们的车跑,去年考上了北京师范。”

商场上的对手总说他“做生意太疯,做慈善更疯”,可那些被他资助过的孩子不知道,这个总穿旧夹克的老头曾经站在春晚舞台上光芒万丈。

就像他老家村口新修的水泥路,没人记得当年铺路时砸了多少碎石,只晓得如今摩托车能一路开进县城。

从舞台追光灯到山区煤油灯,黄霑这辈子似乎总在跟“光”较劲。

有人问他图什么,他摸出手机划拉半天,翻出条去年教师节收到的短信——山里孩子用拼音加汉字歪歪扭扭写着:“黄爷爷,我当上少先队中队长啦!”

他把屏幕按在胸口,笑得眼角的皱纹挤成一团:“这比春晚掌声带劲多了。”

信息来源:

百度百科——黄霑——早年经历、人物经历、个人生活、社会活动

香港词坛教父黄霑至情至真留下佳作无数.新浪影音娱乐

一代“鬼才”黄霑:沧海一声笑,慰我平生铁骨傲.凤凰网资讯

黄霑学习优雅地变老.新浪影音娱乐