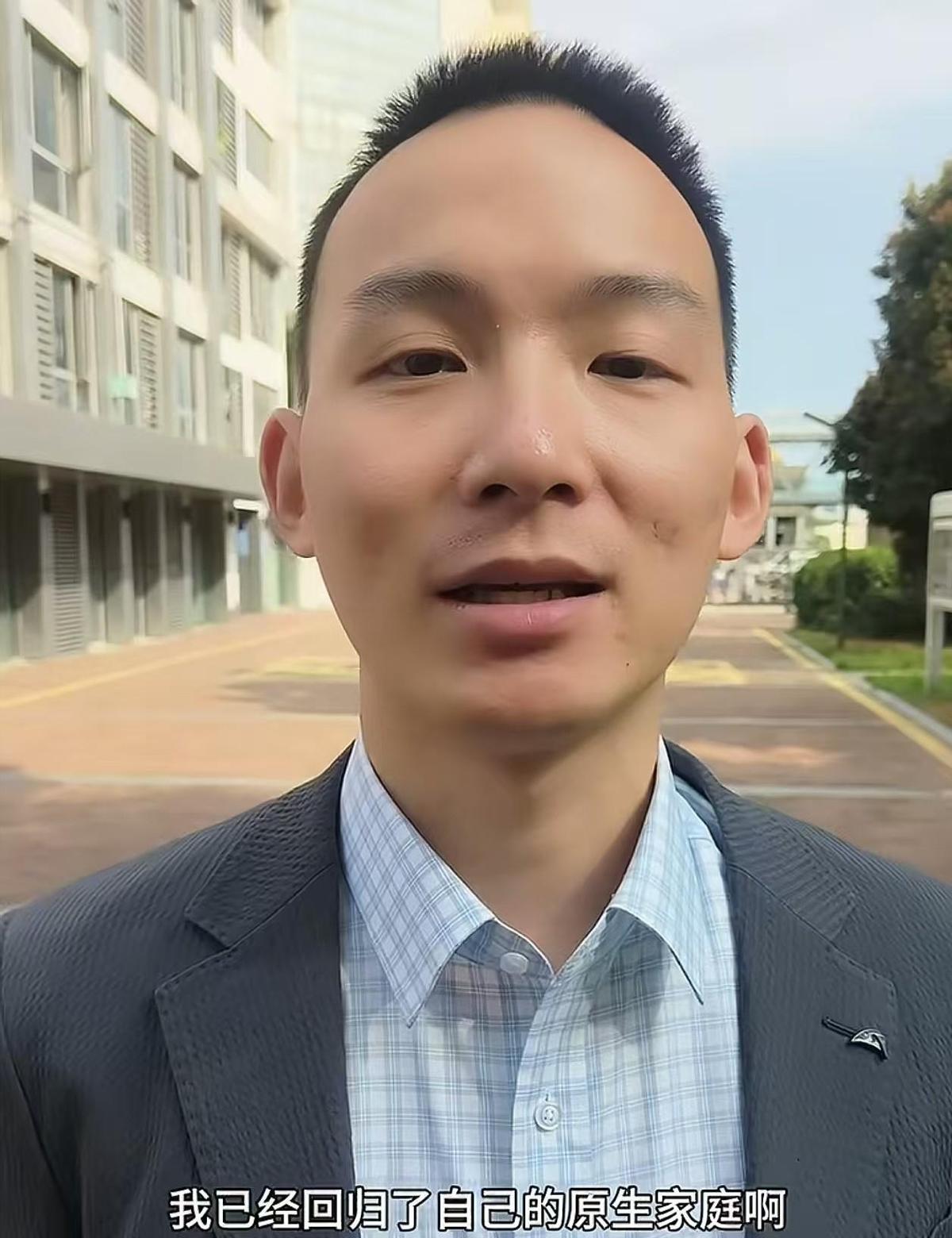

2024年3月15日的深圳湾科技园,28岁的谢浩楠正在实验室调试第三代AI骨龄预测系统。这个场景与三个月前全网刷屏的认亲现场形成奇妙呼应——正是他参与研发的人脸识别算法,最终帮助自己锁定了生物学父母。这个充满宿命感的故事,正在全国打拐领域掀起一场静默革命。

中国政法大学2024年《打拐技术白皮书》显示,截至今年6月,全国DNA数据库已收录超过7000万份样本,较三年前增长178%。在谢浩楠案中发挥关键作用的跨年龄人脸识别技术,其最新迭代版本已能突破20年时间跨度,识别准确率达到98.7%。江西警方透露,正是谢浩楠团队研发的骨骼生长模拟算法,让系统在比对24年前的照片时仍能精准匹配。

"这就像在时光长河里打捞基因密码。"负责本案的技术警官王振华说。他们在处理谢浩楠童年照片时,发现其耳廓角度与谢岳年轻时的证件照存在0.3度的惊人吻合,这个细节成为突破性线索。如今,这套算法已协助找回132名被拐儿童,其中最长失散时间达31年。

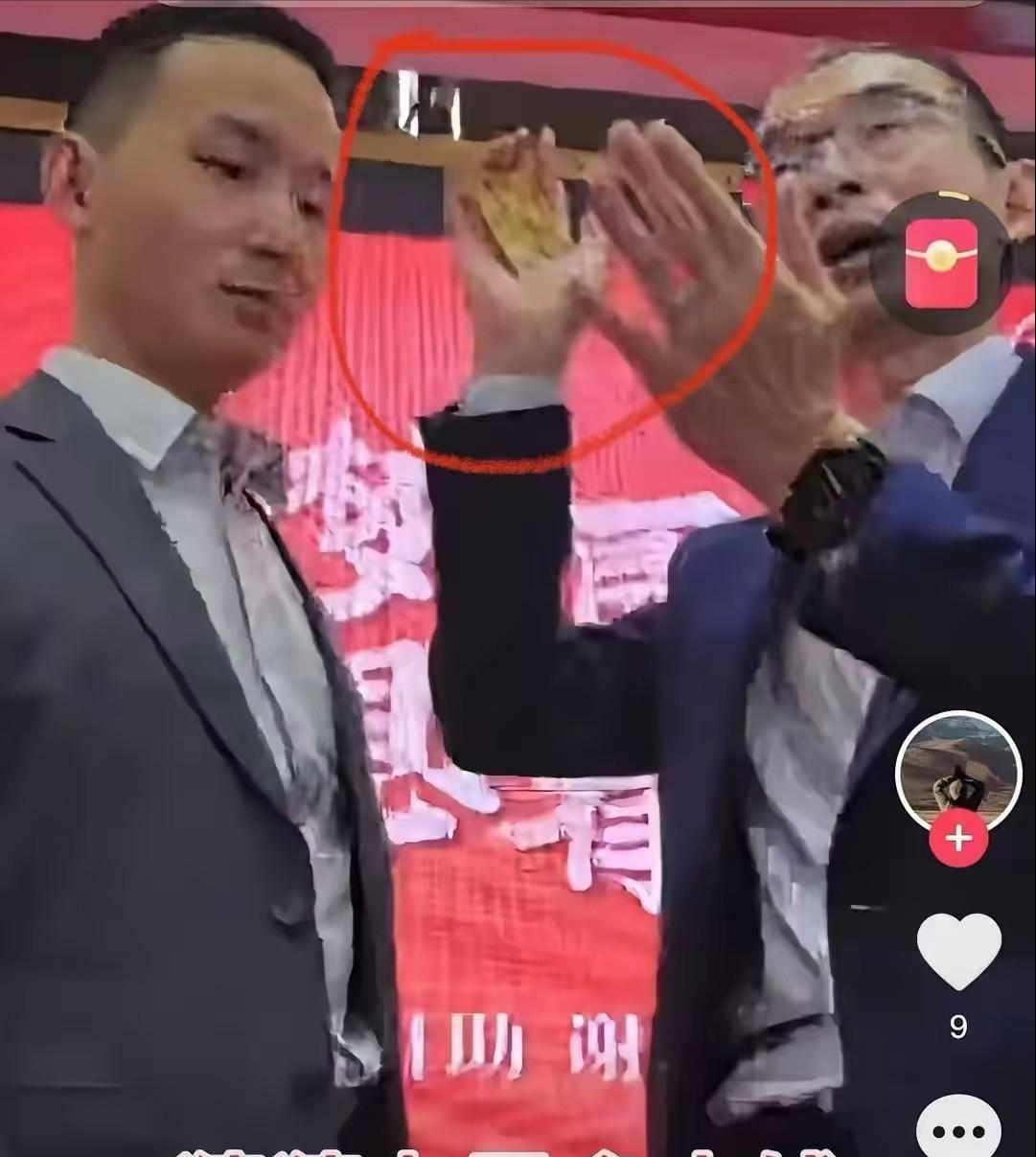

当谢岳在深圳湾1号顶层公寓展示给儿子准备的6套房产时,河南某县城的老王正在工地搬砖。他的女儿2005年失踪,19年间跑遍28个省,负债47万。这种反差将"寻亲资源配置"问题推向风口浪尖。

中国社会福利基金会2023年调研显示:失孤家庭年均寻亲支出达8.7万元,是城镇居民可支配收入的2.3倍。在谢浩楠案中,千万悬赏产生的广告效应,让案件信息单日曝光量突破50亿次,而普通家庭的寻人启事平均浏览量不足2000次。

"这不是简单的贫富差距,而是信息时代的生存法则。"北京师范大学公益研究院李教授指出。谢岳团队打造的"悬赏-传播-线索"商业闭环,本质上重构了传统寻亲模式。其开发的"寻亲信息竞价系统",允许家长根据线索价值动态调整悬赏金额,已帮助37个家庭找回子女。

但硬币的另一面令人心酸。在广东东莞,寻子13年的张美兰听说谢家故事后,将毕生积蓄80万投入悬赏基金,却遭遇诈骗团伙连环套局。"我们不是谢岳,输不起第二次。"她在公益直播间的哭诉引发20万人围观,暴露了悬赏模式的潜在风险。

血缘与养育:撕裂的伦理战场谢浩楠坚持赡养河南养家爷爷奶奶的决定,在抖音掀起超10亿次讨论。这个选择撕开了打拐事件最疼痛的伤疤——被拐儿童的身份认同困境。中国人民大学社会学院2024年调研显示,72%的成年被拐者存在双重家庭认同焦虑,这种心理创伤平均需要7.3年修复。

在浙江杭州,类似的伦理剧正在上演。被拐26年后找回的王磊,每周三要同时参加生母的抑郁症治疗和养父的化疗陪护。"我感觉身体被切成两半。"他在心理互助小组的发言,道出了这个群体难以言说的痛楚。专业机构数据显示,这类"双家庭"成员患焦虑症的比例是普通人群的4.8倍。

更值得玩味的是代际认知差异。60后养父母多持"养育之恩大过天"的传统观念,而90后被拐子女更强调基因决定论。谢浩楠的妹妹谢亚楠在微博晒出的兄妹对比照,3小时内获赞300万,"DNA觉醒"成为年度热词。这种科技赋能的血缘崇拜,正在重塑中国人的亲属关系认知。

全民打拐时代的技术伦理当深圳警方宣布将试点"新生儿基因身份证"时,知乎上关于"基因隐私权"的讨论炸锅。这个源自谢浩楠案的延伸政策,预示着打拐战争进入深水区。技术派欢呼这是"终极解决方案",但伦理学家警告:当23对染色体数据进入国家数据库,我们是否正在制造"透明人社会"?

郑州某三甲医院的产房故事更具象化这种冲突。00后产妇小林坚决拒绝录入孩子基因信息:"我不想让TA将来像谢浩楠那样,活在24小时可追踪的世界里。"这种担忧并非空穴来风,2024年曝光的某基因公司数据泄露事件,导致5万名儿童信息在黑市流通。

技术的狂飙突进催生着制度补位。5月刚实施的《反拐卖技术应用规范》明确规定:DNA数据必须进行三重加密处理,人脸识别系统需内置"遗忘机制"。参与立法的法学专家陈明辉指出:"我们要在打拐利剑上加装剑鞘,避免技术反噬人性。"

结语:在希望与伤痛之间谢家别墅的认亲宴散去后,谢浩楠的实验室收到237封求助信。这些带着泪痕的信件里,装着237个破碎家庭的最后希望。当我们为科技奇迹欢呼时,不该忘记那些没有千万悬赏、不会网络炒作的沉默大多数。

在河北邢台,失孤父亲王建国发明了"寻亲风筝"——每个风筝印着失踪孩子的信息,最高飞到800米高空。"就算谢浩楠这样的案例百万里挑一,至少我们知道光在哪里。"他的无人机拍摄的"风筝矩阵",在黄昏天空拼出"天下无拐"四个字。

这个故事留给时代的,不仅是富豪复仇的爽文模板,更是关于技术与人性的深刻思考。当AI算法能破解骨肉分离的密码,当DNA数据可以重构血缘认知,我们更需要守护那些算法无法计算的情感重量。或许正如谢浩楠在实验室日志写的那句话:"科技让我们相遇,但让我们真正成为家人的,是共同面对伤痛的勇气。"