去年某天深夜,台北信义区的某栋高级公寓里,小S正对着窗外闪烁的城市灯火发呆。手机屏幕上是粉丝后援会刚整理的礼物清单,其中那个保存了十年的手工相册格外刺眼——那是2014年她主持《康熙来了》巅峰时期收到的生日礼物。此刻这个细节被网友解读为"失业焦虑的证明",却鲜少有人注意到相册里泛黄的照片记录着她和姐姐大S二十年的姐妹情深。

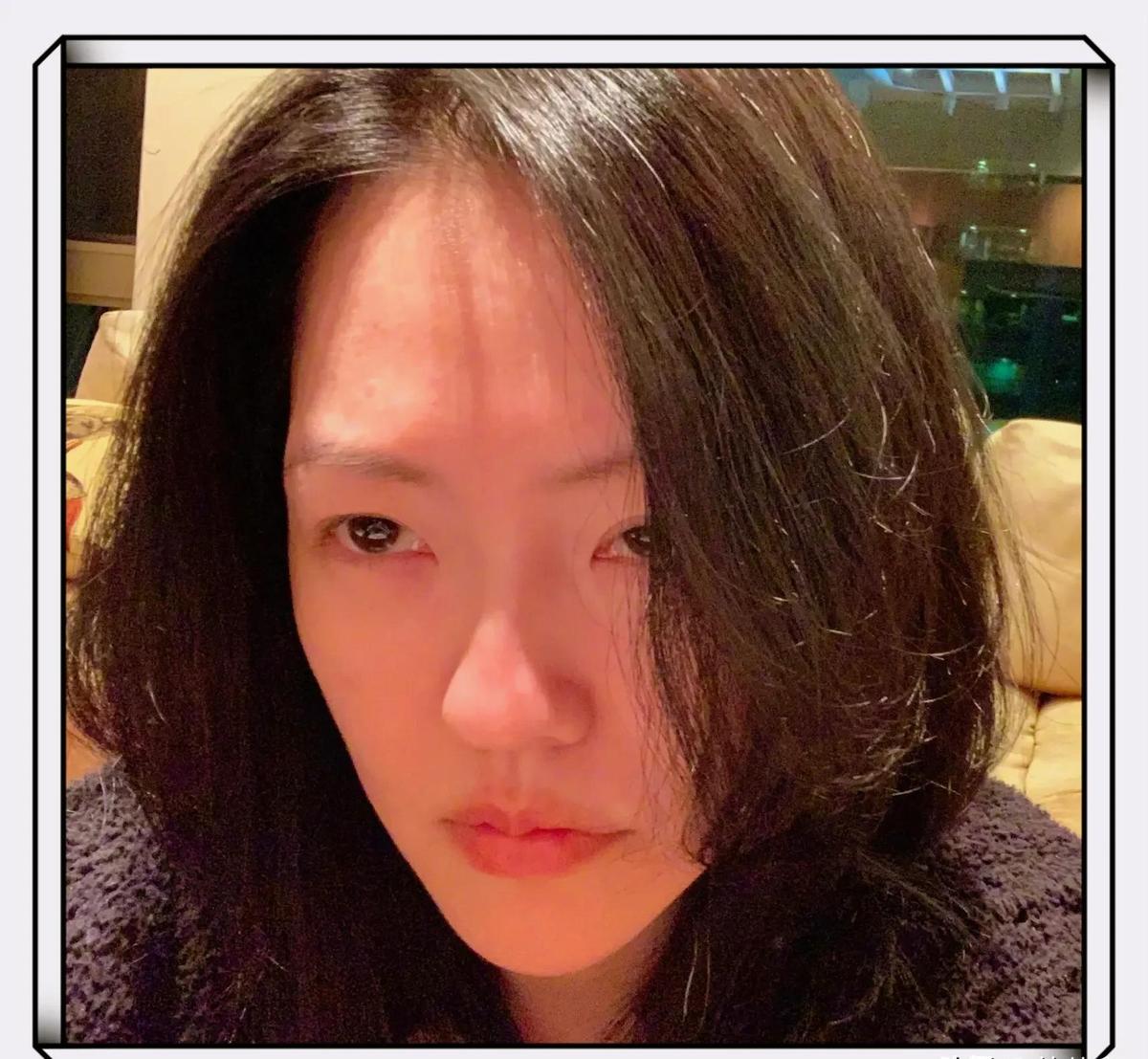

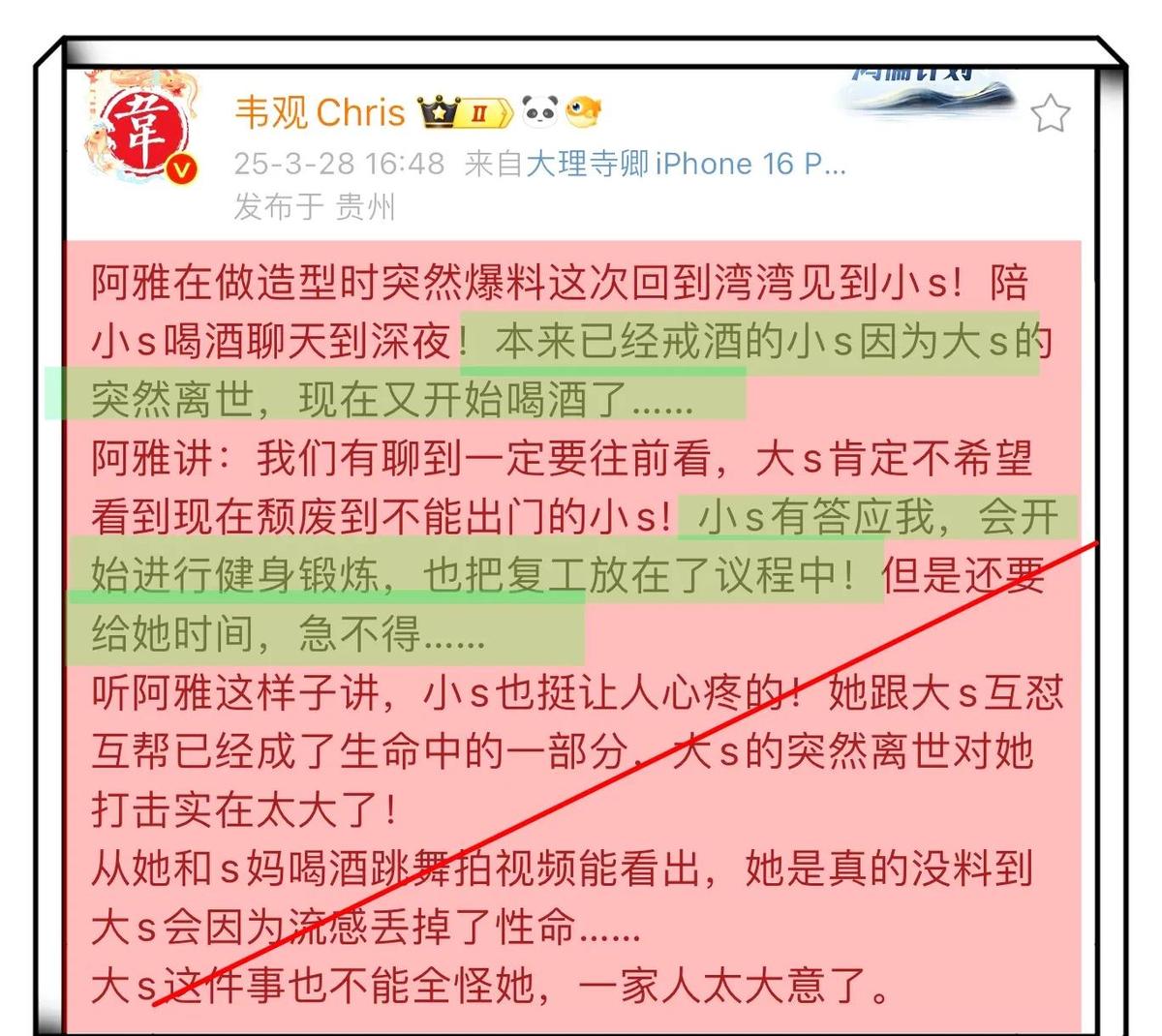

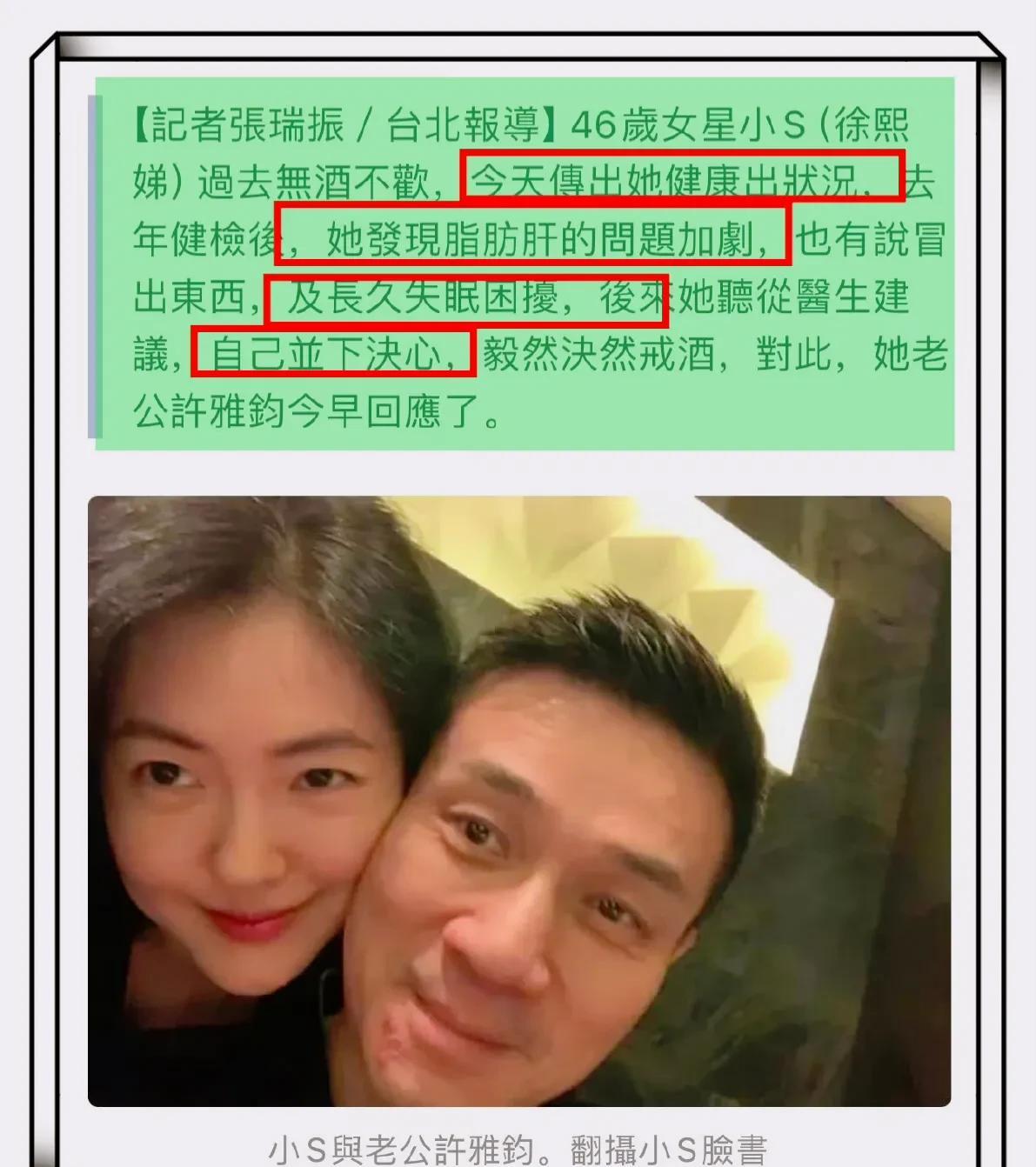

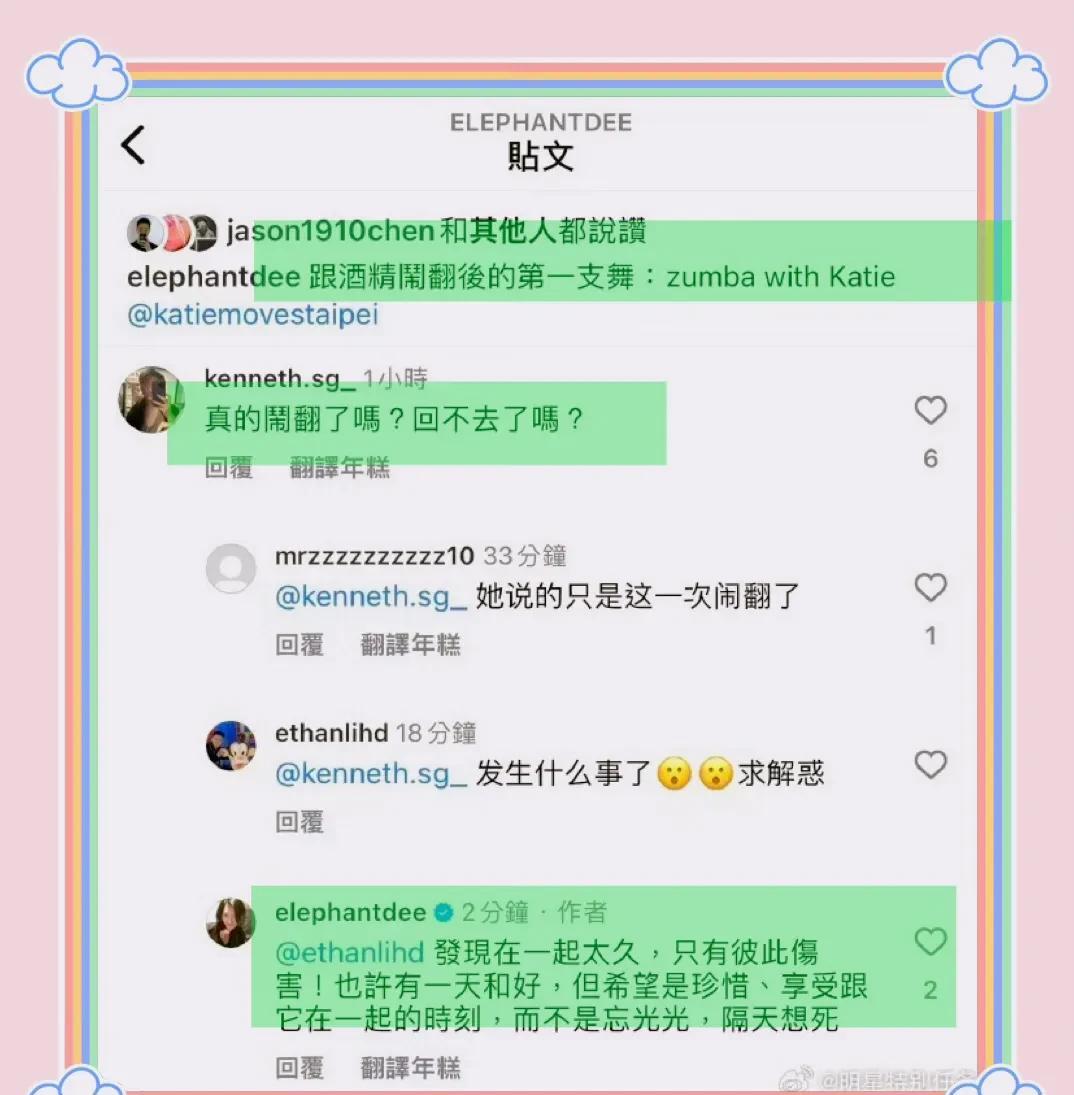

阿雅带着台湾伴手礼敲开门时,看到的是完全不同于镜头前的场景:素面朝天的小S蜷缩在沙发角落,面前摆着半瓶威士忌。这个曾因《姐姐好饿》中豪饮形象深入人心的女主持,在戒酒两年后重新端起了酒杯。据台湾心理卫生中心2023年的调查报告显示,亲人离世后的三个月内,32%的台湾民众会出现阶段性酒精依赖症状,而公众人物的情绪宣泄渠道却比普通人少67%。

"直播时笑得越灿烂的人,关掉镜头后越容易崩溃。"深耕娱乐圈二十年的经纪人陈姐这样告诉我。她经手的艺人中,有七成在遭遇重大人生变故时选择隐瞒实情,因为"观众花钱买的是开心,不是眼泪"。这种职业特性造就了独特的心理困境:当小S在直播间强颜欢笑时,弹幕里刷过的是"状态不对,失业预警";当她展露真实脆弱时,评论又变成"矫情炒作,消费亡姐"。

吴宗宪女儿Sandy接手《小姐不熙娣》的传闻,像颗投入池塘的石子激起千层浪。这档被网友戏称为"小S养老节目"的综艺,实际承载着更复杂的行业密码。根据《2024华语娱乐白皮书》数据,台湾综艺圈45岁以上女主持人的节目存活率仅有13%,而接棒的新生代中有81%是星二代。这种看似残酷的传承背后,藏着观众对"熟悉面孔"的矛盾期待——既渴望新鲜血液,又抗拒改变带来的不适感。

阿雅深夜劝慰的对话片段流出后,意外掀起关于"过气艺人自救指南"的讨论。有网友翻出十年前小S在《康熙来了》调侃阿雅"整容失败"的片段,对比现在两人的境遇反转,戏称这是"娱乐圈的三十年河东"。但鲜少有人注意到,她们在镜头外的相互扶持持续了二十余年。这种隐藏在镁光灯背后的女性情谊,恰似日剧《重启人生》的现实版,在名利场的厮杀中保留着人性温度。

心理学教授林文琦的最新研究指出,明星的职业焦虑本质上是"存在感危机"。当小S反复强调"随时可以复工"时,潜意识里是在对抗"被遗忘恐惧症"。这种症状在社交媒体时代尤为明显,某顶流小生曾向我透露,他每隔十分钟就要刷新热搜榜,"就像溺水的人需要不断抓住浮木"。

网友关于"小S还能不能放开玩"的担忧,折射出大众对艺人"情绪保质期"的苛刻要求。就像超市里贴着赏味期限的鲜奶,观众似乎也在心里为明星的悲伤设定了倒计时。某短视频平台的数据显示,带有#心疼体#标签的内容平均热度周期只有72小时,之后就会被新的热点取代。这种注意力速食主义,逼迫着艺人们必须把人生悲剧改编成"三集迷你剧",在第一集痛哭、第二集坚强、第三集重生中完成公众期待的情绪闭环。

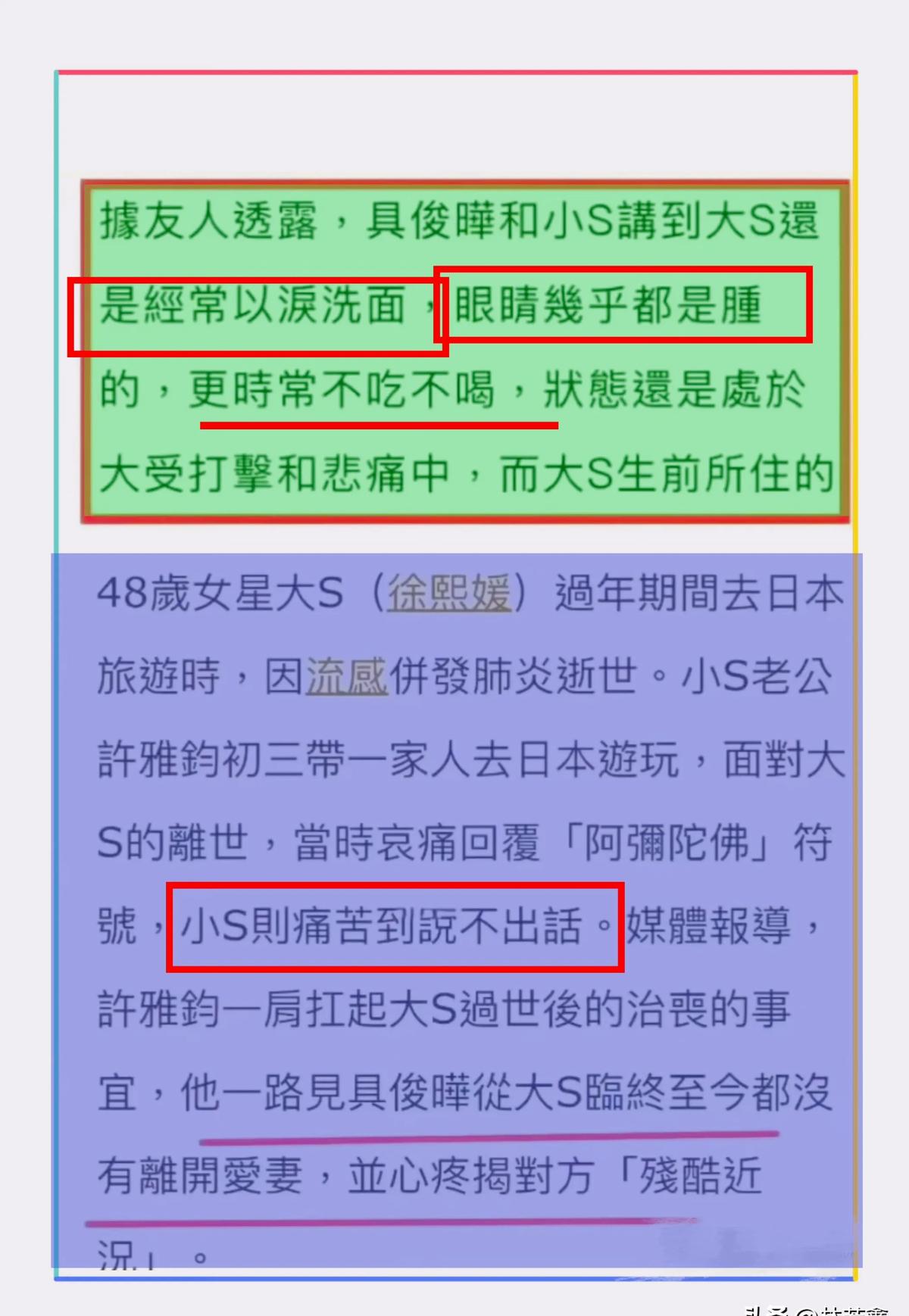

但人类的真实情感从来不会按剧本发展。大S离世三个月后,小S在社交平台发的那张姐妹童年照,获得了破纪录的380万点赞。评论区前十条热评里,有七条是分享自己失去至亲的经历。这个偶然形成的"树洞效应",意外撕开了完美偶像工业的裂缝。正如社会学家郑敏在《共情的幻觉》中所说:"我们通过消费他人的痛苦来治愈自己,却不愿支付真实的情感成本。"

当阿雅建议"用工作填满生活"时,她或许比谁都清楚这种娱乐圈祖传疗法的局限性。十年前她在《奇遇人生》中展现的从容智慧,正是经历父亲猝逝、自我重塑后的蜕变。如今这套生存哲学能否在小S身上奏效?答案或许藏在她们共同好友范晓萱的采访里:"我们这代女艺人都在学习如何优雅地退场,但聚光灯总在我们想转身时突然亮起。"

在小S的故事里,我看见每个职场女性熟悉的影子:那个担心被年轻人取代的中年主管,那个强打精神主持会议的单亲妈妈,那个在茶水间偷偷抹泪又补妆回工位的普通职员。当我们在讨论"小S何时复工"时,本质上是在寻找自己面对人生变故时的参考答案。

台北深夜的威士忌,北京凌晨的枸杞茶,上海清早的美式咖啡,不同容器里盛着相似的焦虑。下次再看到明星热搜时,或许我们可以少些"失业预警"的揣测,多些"她今天应该很辛苦"的温柔想象。毕竟在这个连悲伤都要计算流量的时代,能保留真实眼泪的人,或许才是真正的勇者。