文:自己的平凡之路

编辑:画乡老顽童

引言:篮球与奥运的世纪之约

1936年柏林奥运会的篮球决赛场上,中国裁判舒鸿吹响了历史性的一声哨响。那天的篮筐还是铁丝网,地板是粗糙的木板,但这场简陋的比赛却开启了奥运篮球近百年的热血征程。2024年巴黎奥运会,中国女篮在协和广场的智能地板上投出三分球时,传感器瞬间捕捉到球的旋转角度和落点——从铁网到数据流,奥运篮球的进化史,是一场关于规则、科技与人类极限的无声博弈。今天我们一起来看看奥运篮球的三次历史跃迁!

一、1936-1972年:规则奠定与美国的绝对统治

柏林奥运会的首场正式篮球赛,执行的是奈史密斯制定的13条原始规则:没有进攻时间限制,没有三分线,甚至没有换人次数规定。美国队凭借体能优势碾压夺冠,但真正的转折点在1954年——国际篮联引入24秒进攻规则,逼迫球队从“慢磨战术”转向快速攻防。这一规则直接塑造了奥运篮球的现代基因:1972年慕尼黑奥运会,苏联队用最后一秒的争议绝杀终结美国七连冠,证明规则平等下“小国也能掀翻巨人”(这里的小国是个比喻说法)。

二、1992-2020年:职业化浪潮与全球挑战

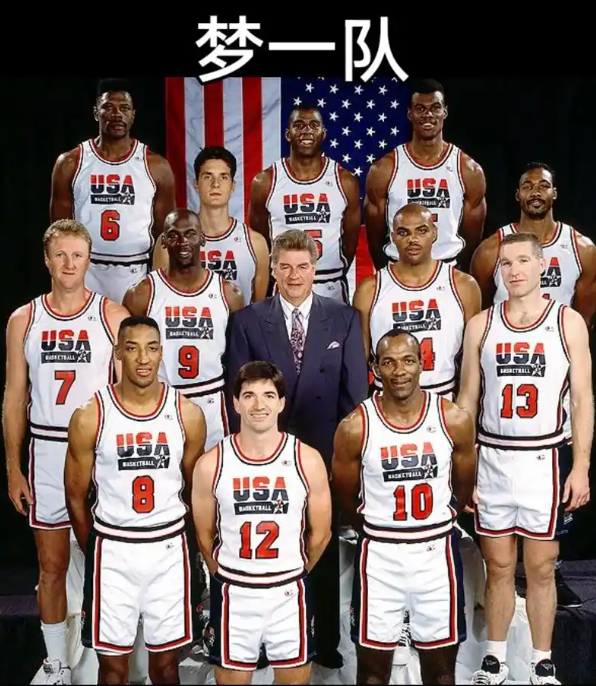

巴塞罗那奥运会,“梦之队”横空出世,乔丹的空中换手扣篮和伯德的致命三分,让NBA球星成为奥运收视保障。但职业化也催生了逆袭:2004年雅典奥运会,阿根廷队用南美式街头篮球击碎美国神话;2021年东京奥运会,斯洛文尼亚的东契奇单场砍下48分,创下奥运纪录。此时的奥运篮球已不再是美国后花园,而是各国篮球哲学的交锋场——欧洲的团队传导、澳洲的强硬身体、亚洲的灵活快攻,都在改写胜负逻辑。

三、2024年巴黎:科技革命与竞技边界重塑

巴黎奥运会首次将三人篮球与五人制同台竞技,协和广场的露天球场用LED地板实时显示得分数据和球员热区。更颠覆的是“智能判罚系统”:通过36个摄像头追踪每秒1000帧动作,连手指轻微触球也能精准捕捉。中国女篮主教练郑薇在采访中坦言:“现在训练要看AI生成的对手战术模拟视频,这和30年前手绘战术板完全是两个时代。”技术没有削弱竞技魅力,反而让天赋与努力的较量更透明——比如李月汝通过生物力学分析改进了起跳角度,让她的篮下命中率提升了11%。

结语:篮球与奥运的双向成全

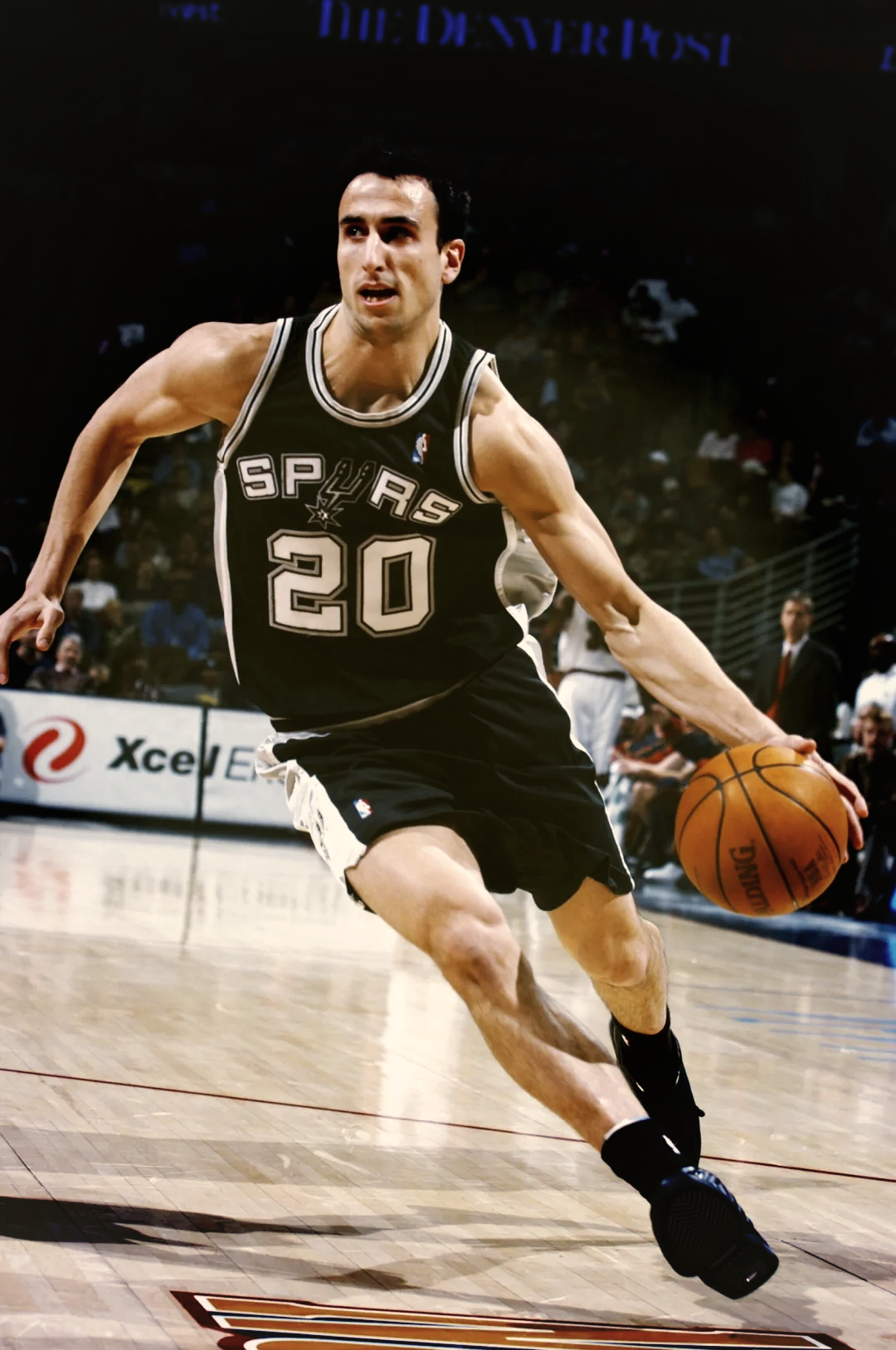

89年前,舒鸿裁判在柏林用肉眼判断每一次犯规;89年后,巴黎的AI系统连汗珠滑落的轨迹都能建模。但无论科技如何进化,那些让观众屏息的瞬间从未改变:1992年梦之队的碾压式表演、2004年吉诺比利的蛇形突破、2024年王思雨决赛的绝杀抛投……奥运篮球的魅力,正在于它既是规则的试验田,也是人性的放大镜。当2028年洛杉矶奥运会宣布将引入“元宇宙观众席”时,我们不禁想起奈史密斯的一句话:“篮球的本质,永远是人把球送进篮筐的原始冲动。”

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,该文旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。本文内容综合权威媒体报道,后续动态请关注官方消息。