一堆铁矿石无法自然变成一艘航母,不在于进化问题,而在于物理法则。

这个问题的背后,实际相当于在问,为什么碳基能不断自然迭代,而铁基无法自然迭代?

根本原因在于,从分子层面来说,铁矿石比起鱼类来说实在是太简单了。它在自然状态下的能量和物质循环,根本无法支撑起复杂的自然迭代。

首先,从元素性质来说,碳化物是最丰富多样的。

四个外层电子,可阴可阳。

它不仅可以与氢、氧、氮、硫、磷,等多种非金属形成共价化合物(共4个共价键),它自己和自己也能结合,形成单键、双键,三键等不同的形式。

这些特性可以让碳为中心的有机物,形成稳定而无比丰富的碳链和碳环。

已知的有机化合物多达3000万种,每年新发现或合成的种类多达数百万种:

各种烃、醇、酚、醚、醛、酯、胺、腈、杂环、硝基、重氮、偶氮化合物,各类酸,各类氨基酸、肽、多肽、蛋白质,各类糖类、单糖、低聚糖、多聚糖,以及其它高分子化合物。有机物的种类不仅丰富多样,互相之间还有极其复杂繁多的反应。

这些性质,都是铁等其它元素远远不能比的。

自然迭代的复杂度,我们仅仅从蛋白质的迭代来举例:

构成生命的蛋白质基本单元——氨基酸,总共也就22种。

不过这22种氨基酸经过不同的排列组合,就可以形成大量种类的蛋白质一级结构,也即初级结构(primary structure)。

不同的氨基酸,通过α-氨基与α-羟基间的脱水结合,形成肽键。

肽键是刚性的平面(如图):

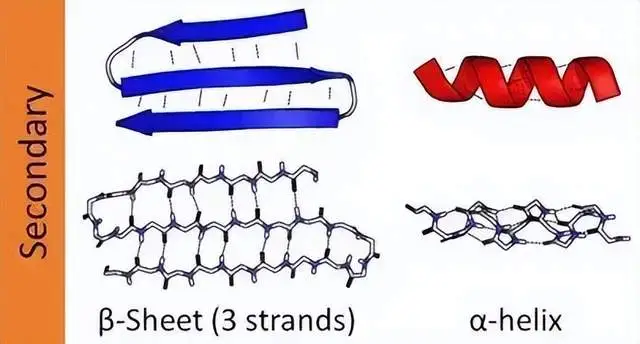

随着更多氨基酸的结合,组合成多肽,则会发生折叠,从而形成二级结构(secondary structure),也即次级结构。

由于肽键是刚性的,所以不能随便折叠,而是有规律地盘绕折叠。

α-螺旋结构和β-折叠结构,是通过氢键维持的最基本二级结构。

一级结构中,只需要氨基酸发生一丁点的改变,就能改变二级结构,从而影响整个蛋白质的功能。

例如,镰形细胞贫血症,可以仅仅只是血红蛋白中一个特定氨基酸的改变而导致。

某些蛋白质分子中,甚至还可能形成超二级结构,也即二级结构聚集体,甚至形成介于二级和三级之间的结构域。随着多肽链的增长,就会进一步折叠卷曲,形成复杂球状分子结构,这便是三级结构((tertiary structure))。

三级结构通常十分紧密,内部空间往往只能容纳极少的水分子。

随着数条独立的三级结构,再通过非共价键的方式相互连接,最终形成的聚合体,便是四级结构(quaternary structure)。

一个蛋白质分子的典型结构是这样的:

仅仅22种氨基酸,通过一、二、三、四级结构,不断的迭代,便可以产生成千上万种蛋白质,仅仅人体内便存在约10万种不同结构的蛋白质分子。

相比较于分子形式简单的铁矿石,碳基分子迭代和复杂化的容易程度远远高得多。

即便如此,碳基生命的出现和演化,依旧被很多苛刻的条件所限制。

各种碳化物最稳定的温度,在10℃~30℃的范围内,尤其是各种蛋白质、酶、肽的活性温度。

温低于10℃甚至接近0℃时,行星表面大面积结冰,会影响到高等生命的形成。

碳基生命需要以水循环为核心,如果地球温度升高30℃,便会因为大量水蒸气,产生的严重温室效应,造成海洋不可逆的消失。

巧合的是,地球的平均温度,已经主要的温度变化范围,正好在这个范围内。

大约10亿年后,地球接收到的太阳辐射会逐渐增加10%,地球均温将会升高到50℃以上。根据大气成分导致温室效应的不同效果,温度可能更高……直到那个时候,可能才会迎来地球生命的崩溃。

碳基生命也更加依赖主序星上的黄矮星(例如,太阳)。

即便是红矮星,可能生命也很难诞生。红矮星光线太弱,宜居带距离恒星太近,受到恒星极大的引力影响,可形成潮汐锁定,造成极端的气候。同时红矮星经常爆发强烈的耀斑,超强X射线和电离辐射,可直接摧毁碳基生命。

而比太阳更大的主序星,不仅寿命短,还可能发生伽马射线暴,超新星爆发、甚至坍缩为黑洞。其宜居带的行星,哪怕出现了生命也不利于往高等演化。

我们通常认为火星上曾经可能存在过生命。

假如,曾经火星上也存在一种动物,进化到“鱼”的阶段,但它们最终可能随着火星的“死去”而灭绝,永远也没有机会进化成“人”。

但无论怎么样,生命的演化过程,总是能自然发生的。而铁矿石到航母,从物质循环的角度来说,是无法自然发生的过程。

最后我们再从热力学的角度来看看。

薛定谔在《生命是什么》一书中,提出了生命以负熵为食的观点。

生命体,也是热力学上的耗散结构。不清楚概念的,可以简单理解为:这是一种伴随着物质和能量循环的动态稳定有序结构。

首先无论生物小分子还是生物大分子,相对于无机物,它们都是足够不稳定的。演化成生命后,通过不稳定的分子循环,宏观整体逐渐变得稳定,甚至可以有数十年,甚至数百年的寿命。

这靠的是什么?靠的是身体内不断地新陈代谢。

就拿人体来说,无论你吃喝拉睡,处于什么样的状态,只有你活着,机体内就存在能量和物质的损耗,你就必须通过新陈代谢不停地更新补充。

在受精卵形成的刹那,你的身体就开始了能量和物质的有序循环,至少你死亡的刹那,你这个个体的有序循环才停止。

你身体内的各种复杂的化学反应,远远比航空母舰内部的化学反应丰富复杂了成千上万倍。

仅仅一个细胞内,每秒钟就会发生千万次的化学反应。

可以说稳定的耗散系统,是一种结构能够自然演化迭代的结构基础。

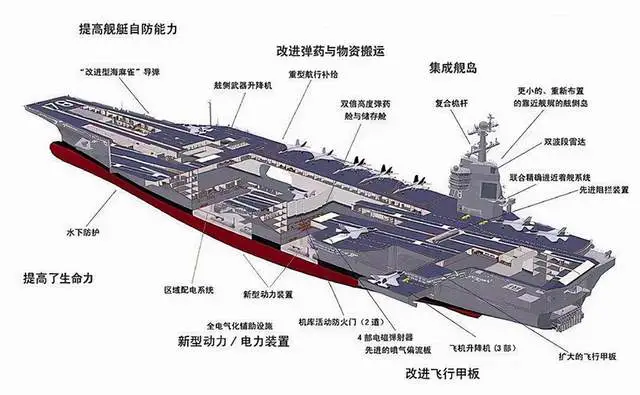

不用说,航空母舰背后需要支持的整套现代工业体系,需要有的完备钢铁、电子设备、通信系统、导航系统的支持。

甚至不用说,锻造钢材、合金,以及焊接的非自然的数千度高温。

也不用说,分布在地球各地各层的各种材料的非自然汇聚。

甚至就连一块放在地上的铁矿石,它都无法自动完成一阶阶跳上楼梯,然后一阶阶跳下楼梯的循环过程。

铁矿石自身最多能完成还原和再氧化的循环过程,除此之外,再无其他。

也就是说,无论从物质的角度,还是能量的角度,铁矿石都无法支持这种复杂的自迭代过程。

从熵的角度来说,我们成长繁衍的过程是熵减的,这依赖外部的更大熵增(子女成长的熵减过程,似乎正是伴随着父母的更大熵增过程)。

生命演化起于微末,最初演化的熵增熵减也是微末的。直到生命演化得更加的复杂,更加的有序,才伴随着更多的局部熵减出现。然而生命演化的熵增熵减,总是被地球自身的熵增熵减所限制。

从某种意义上来说,如果地球生物量及总有机质长期维持不变,那么在维持不变的这个阶段,生命整体对整个地球系统的熵增熵减贡献,也几乎接近于零。

然而从铁矿石提炼到锻造,再到最终形成一块可使用的航母钢板,从钢板自身的有序性来说,是高度熵减的。但它的锻造过程,总是伴随着外部环境突然性的熵增过程。

如果说生命的循环,如同云和雨的循环,是物质、能量,以及地球自然熵增都足以支持自然循环过程。

那么,从铁矿石到航母,就如同打碎的杯子再融化塑造成新的有着精美花纹的杯子,是一个无论从物质、能量,以及地球自然熵增都不足以支持的非自然非循环过程。

它必须再借助外力,这个外力可以是对物质更有序化的处理,可以是更高的能量(温度)、可以是总系统更高的熵增。

所以,一堆铁矿石要自然变成一艘航母,违背的并不是进化论,而是物理学。