28岁,本该是人生最精彩的起点,复旦大学一名博士生却选择了结束生命。年轻生命的逝去让人唏嘘不已,但更值得深思的是:是什么压垮了这位优秀学子?我们又能从这场悲剧中学到什么?

---

没有人知道她最后经历了什么。 这是网友对这起事件的一句感慨,却戳中了无数人的心。这句话背后,隐藏的是对高压生活和心理健康问题的深刻担忧。小宛的离开并不是个例,而是整个社会对心理健康忽视的一个缩影。她的故事提醒我们,光鲜的学历和成就背后,可能藏着看不见的深渊。

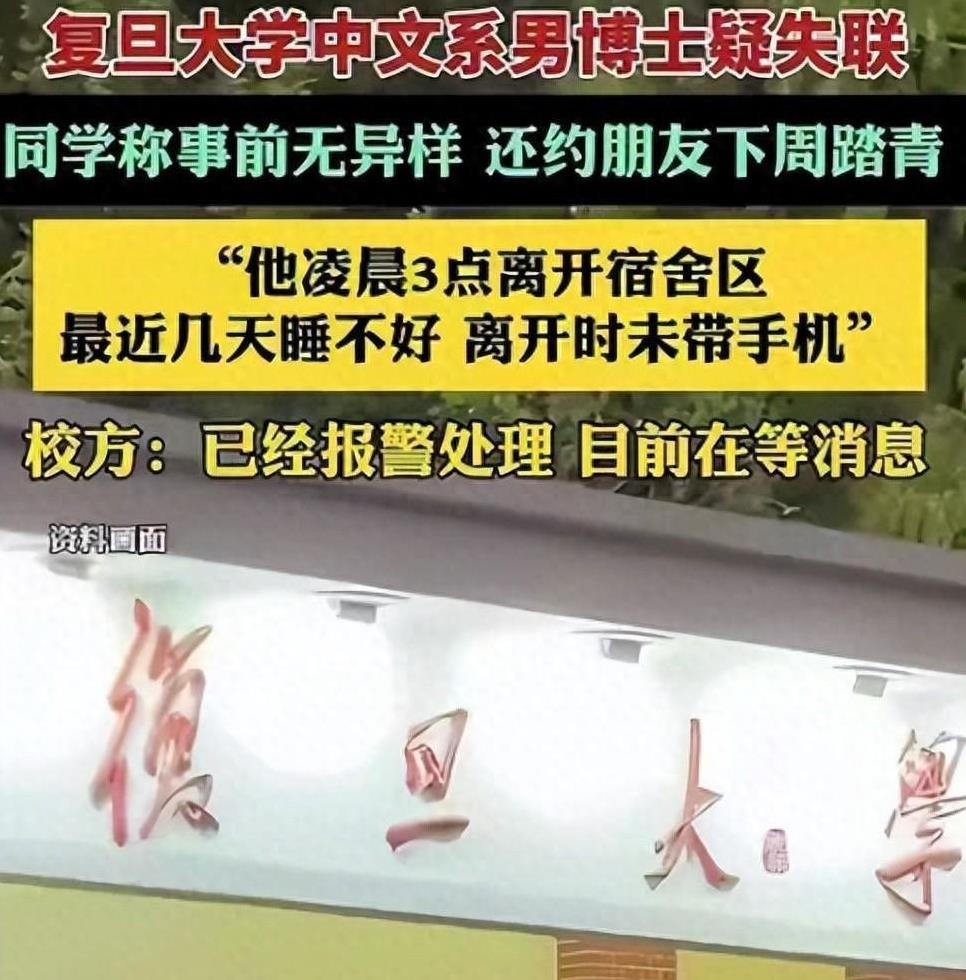

从失踪到被发现,短短几天时间里,亲朋好友和学校师生都投入了大量精力寻找小宛。但遗憾的是,最终等来的却是冰冷的结果。根据警方通报,她是在雨夜独自离校后不幸溺水身亡。监控显示,她那天没有带伞,也没有携带任何重要物品,就像一个想要卸下所有负担的人一样,消失在茫茫夜色中。

有人会问:这么优秀的人,为什么还会选择这样的方式?其实,答案并不复杂。博士生群体看似风光无限,实际上却承受着难以想象的压力。从实验室里的数据难题,到论文发表的硬性要求,再到导师、家人甚至自己内心的高期待,这些都像是一座座大山,逐渐压垮了他们的心理防线。

心理学家曾做过研究,博士生患抑郁症的比例远远高于普通人。其中一个关键原因是,他们长期处于高强度的工作环境中,同时又缺乏足够的情感支持。小宛的朋友后来透露,她平时性格温柔安静,但很少主动向别人倾诉自己的烦恼。这种沉默让她错过了获得帮助的机会,也让周围的人无法及时察觉她的危机。

网上有网友评论说:博士生真的太苦了,不仅拼智力,还得拼体力,最后还要拼运气。这句话虽然略带调侃意味,但也真实反映了很多人对博士生活的看法。的确,学术圈的竞争激烈程度超乎想象,而失败的成本却极高。一旦实验失败、论文被拒,就可能面临延期毕业甚至失去奖学金的风险。对于那些把完美当作人生信条的人来说,这种打击无疑是毁灭性的。

不过,除了学术压力之外,家庭和社会的因素也不可忽视。很多父母望子成龙,把孩子的成功当作自己的骄傲。然而,这种爱有时候反而会变成一种枷锁,让孩子不敢表现出脆弱的一面。再加上社会对成功的单一定义,比如只看学历、收入或头衔,进一步加剧了年轻人的心理负担。

面对这样的悲剧,我们不禁要问:难道就没有什么办法可以避免吗?当然不是!解决心理健康问题需要多方共同努力。比如,学校可以设立更多心理咨询中心,定期举办心理健康讲座,帮助学生掌握应对压力的方法;家庭则要学会倾听,用包容和理解代替苛责与比较;而媒体和公众也应该改变观念,不再一味追求所谓的成功模板。

更重要的是,每个人都应该学会关注自己的情绪状态。当你感到焦虑、无助或者失去方向时,请记住,寻求帮助并不是软弱,而是一种勇敢的表现。无论是找朋友聊聊,还是拨打心理热线,总有人愿意伸出援手。正如一位心理咨询师所说:每个人都有低谷期,但这并不意味着你无法走出来。

值得注意的是,小宛的故事不仅仅是一次个体悲剧,它更像是一面镜子,映射出当代社会对心理健康的长期忽视。如果这些问题得不到重视,类似的事件或许还会发生。因此,我们需要行动起来,为自己也为他人创造一个更加温暖友好的环境。

最后,希望大家能从小宛的经历中汲取教训,珍惜生命,善待自己。无论遇到多大的困难,都别忘了抬头看看天空,那里总有阳光照进来的地方。毕竟,人生虽有风雨,但只要心存希望,就一定能看到彩虹。

---

网友热评:

每次看到这种新闻都觉得很难过,明明那么优秀的人,为什么走不出来?

确实令人惋惜,但如果每个人都能多一点关注和善意,也许就能少一些类似的悲剧。不要吝啬你的关心,因为一句简单的问候,可能就是拯救一个人的关键。