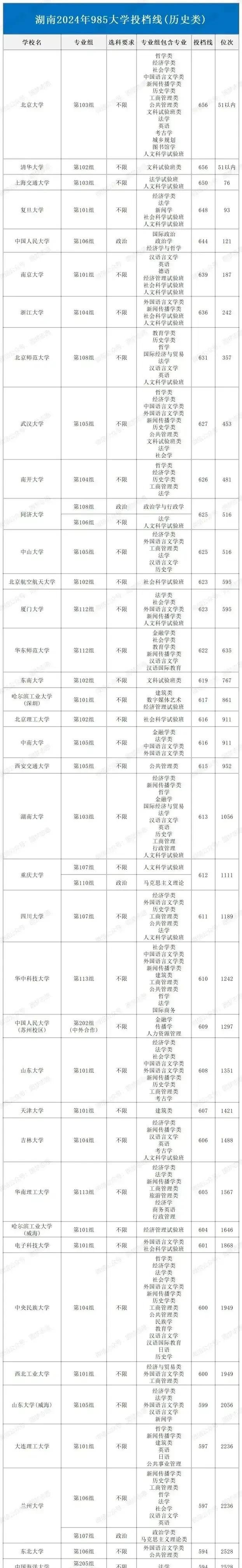

在如今的高考战场上,985高校的录取分数线无疑是家长和考生们关注的焦点。尤其是那些“收分较低”的985高校,几乎成为了每年志愿填报的“香饽饽”。在一场看似残酷的分数博弈中,这些高校为何屡屡成为“捡漏”的对象?它们是否真的代表了“低分上名校”的捷径?今天,我们就从多角度来拆解这场关于高考志愿的“分数游戏”。

“低分985”,真的是低分吗?

提到“低分985”,很多人第一反应可能是“这学校是不是不好?”或者“是不是专业很冷门?”但仔细一看名单,湖南大学、中南大学、吉林大学、武汉大学……这些可都是妥妥的“双一流”高校,实力雄厚。那问题来了,为啥它们在某些招生计划中分数线能低到让人瞠目结舌呢?

答案很简单,政策倾斜和招生计划是“幕后推手”。以湖南大学的“国家专项计划”为例,这是专门面向贫困地区考生的特殊招生政策,分数线自然会比普通批次低一些。同样的,中外合作办学、预科班、艺术类专业也是分数“跳水”的常见原因。这些特殊计划或项目,往往有着“高收费”或“冷门专业”的标签,比如马来西亚分校全英文授课、学费高昂;中外合作办学项目的收费甚至高达每年8万元。高门槛的经济负担和受众群体限定,直接导致了这些计划的分数线“亲民”。

但别忘了,“低分”只是相对的。拿中南大学的国家专项计划来说,2024年理科分数线依旧高达603分,稳稳超过一本线。这种“低分”,其实只是对热门专业和普通批次的对比而言。如果说是“捡漏”,那漏也没那么容易捡!

专业冷门≠无前途,兴趣和现实如何平衡?

当我们发现“低分”背后的专业大多是环境科学、建筑类、数学与应用数学等“边缘学科”时,很多家长和考生会犹豫不决:选这些专业真的有前途吗?会不会毕业就失业?

这其实是一个老生常谈的话题了。热门专业和冷门专业的界限,从来不是一成不变的。比如,十年前的人工智能还是冷门行业,现在却成了就业市场的“香饽饽”。相反,曾经炙手可热的金融专业,如今却因人才饱和而渐渐降温。专业的选择从来都是动态的,没有绝对的好坏之分,只有适不适合自己。

当然,兴趣和就业是两码事,尤其是在高考志愿填报中,理想和现实的平衡尤为重要。如果你的兴趣与社会需求完美契合,那自然是一件幸事;但如果出现了冲突,就需要慎重权衡。比如,喜欢数学的考生选择厦门大学马来西亚分校的数学与应用数学专业,就需要考虑到未来的就业范围和语言要求。全英文授课是一个挑战,但也是一项能力提升的机会。关键在于,你是否愿意为自己的选择付出努力。

分数线背后藏着教育公平的“密码”

每当看到国家专项计划、预科班等特殊招生政策,一些人总会发出疑问:“为啥他们能低分上985?公平吗?”其实,这些政策的初衷正是为了弥补教育资源的不均衡,给那些来自贫困地区或特殊群体的孩子更多机会。

试想一下,一个来自边远山区、家境贫寒的孩子,可能因为缺乏优质的教育资源而成绩平平。如果没有这些政策倾斜,他很可能与985高校无缘。通过专项计划,这些孩子不仅能走进高等学府,还能通过教育改变命运。对于他们来说,这不仅是分数线的“捷径”,更是人生的一次“逆袭”。

从另一个角度看,这种政策也在推动高校多元化发展。不同背景的学生聚集在一起,能够激发思想碰撞,促进校园文化的丰富性。教育的意义从来不只是培养高分人才,而是塑造多元且有包容性的社会。

“捡漏”是否值得?

那么,那些打算捡漏的考生和家长们,真的能如愿以偿吗?答案并非绝对。

捡漏的前提,是对高校和专业有足够的了解。如果你只是为了一个“985”标签而盲目填报,却对未来的学习方向一无所知,那很可能会付出惨痛的代价。比如,中外合作办学项目的高学费是否在你的承受范围内?全英文授课是否与你的语言水平相匹配?这些现实问题不容忽视。

同时,捡漏不代表“低成本”。即便是低分录取,进入985高校后,你仍需要面对激烈的竞争。那些通过国家专项计划、预科班等途径进入高校的学生,往往需要付出更多努力,才能追赶上普通批次的同学。这种压力对个人的适应能力和学习能力提出了更高要求。

未来的方向在哪里?

从2024年的录取分数线来看,工科院校的热度持续升高,而综合性大学的分数线则略有下降。这一趋势既反映了社会对技术人才的需求,也折射出考生和家长在志愿填报中的理性回归。

对于未来的考生来说,选择学校和专业时,既要关注分数线,更要看到背后的趋势。那些看似冷门的专业,往往隐藏着不可估量的潜力;而那些看似热门的选择,也可能因为过度集中而出现风险。关键在于,你是否能以长远的眼光去规划自己的人生。

对此你有何看法?是否愿意为一纸名校证书放下对热门专业的执念,去探索更适合自己的道路?在这场关于选择的博弈中,你会如何出牌?