邓小平与陈毅的关系超越了普通的革命伙伴,更像是亲兄弟。尽管两人的性格差异很大,但他们在追求的目标和信仰上高度一致。无论是顺境还是逆境,两人始终并肩作战,互相支持,共同克服了无数艰难险阻。

在特殊的历史动荡中,邓小平被贴上了“走资派”的政治标签,导致他遭受打压。为了避免连累他人,尤其是好友陈毅和刘伯承,邓家主动采取了保持距离的做法。

1967年的一天,陈毅结束会议后前往中南海,途中碰到了邓小平的两个女儿邓榕和她的姐妹。两人原本打算避开,但陈毅主动叫住了她们。

陈毅无视外界的负面言论和干扰,纯粹以长辈的姿态关切地询问:“大家最近怎么样?”

一个简单的“都”字让姐妹俩情绪崩溃。自从父亲遭遇变故后,她们一直孤立无援,能不被落井下石已是万幸,更别提有人真正关心她们了。

"我们没事,谢谢陈叔叔惦记。"姐妹俩忍不住掉泪,声音哽咽,看得陈毅心里不是滋味。

现在的孩子们不再像以前那样无忧无虑,心里都装满了心事。这些孩子是无辜的,不该承受这些压力。邓榕姐妹清楚父亲正在接受调查,周围的人都躲得远远的。她们也牢记父亲的嘱咐,避免和叔叔伯伯们走得太近,以免给他们添麻烦。

陈毅轻轻拍了拍两姐妹的肩膀,语气温和但坚定地说道:“你们要勇敢,学会照顾自己,如果遇到什么问题,随时可以来找我。”

邓榕和姐姐一进家门,就感受到一股暖意,脑海中不由自主地浮现出过去的欢乐场景。

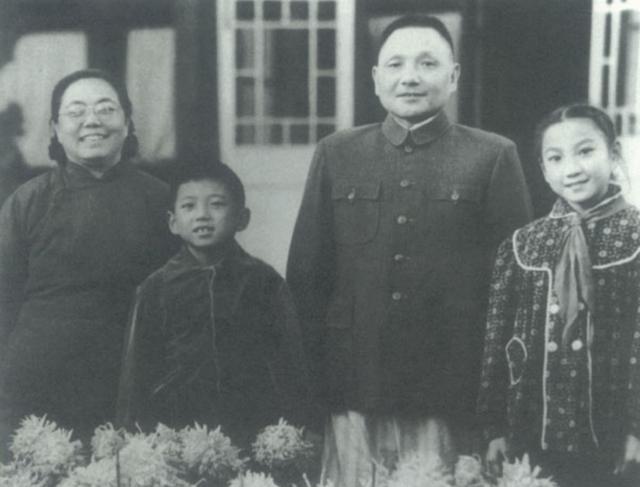

邓小平和陈毅两家不仅是住在同一条胡同的邻居,更是来自同一个地方的老乡。他们之间不仅有着深厚的乡土情谊,还因为共同的革命经历建立了坚固的友谊,彼此之间的亲密程度堪比亲兄弟。

在战火纷飞的岁月里,他们并肩作战,共同经历了无数战役。新中国成立后,他们又一同迁入中南海,日常会议和工作安排几乎完全同步,可以说是形影不离。

邓榕姐妹回忆说,陈叔叔对辣味情有独钟,这其实很正常,毕竟他们老家在四川。他还特别爱吃榴莲,那种味道虽然有点冲,但吃起来确实很爽。

每当家里有了榴莲,大家都会立刻想到要给陈叔叔尝尝。陈叔叔也是这样,只要他家有什么美味,也会马上送到她们家来分享。

成年人之间的紧密联系同样延伸到了下一代,孩子们之间也培养出了牢固的情谊。

邓家两姐妹与陈毅之女珊珊交情深厚,她们不仅同窗共读,还经常结伴完成功课,除了夜晚各自回家休息,白天几乎寸步不离,总是结伴而行。

邓榕经常推开自家后窗,望向陈毅家的院子,整个小院的风景一览无余。她主要是为了找珊珊,叫她一起去郊游或者玩。

然而,这段幸福的时光最终还是被突如其来的变故打破了。当邓公遭遇不幸时,他的家人也因此陷入了困境。

卓琳随同邓小平一同被软禁,他们的孩子被迫离开中南海,在学校里遭受流言蜚语。大儿子邓朴方因此遭受永久性伤害。邓小平对此深感自责,他一生简朴,从未向组织提出过任何个人要求,但在为儿子寻求医疗帮助时,他两次向中央请求援助。

在邓小平遭遇困境期间,他的老战友刘伯承和陈毅一直在密切他的处境。他们深知邓小平性格坚韧,即便面对艰难也从不轻易向他人倾诉,更不愿意因个人问题连累身边的朋友。两位战友通过各种渠道打探消息,始终对邓小平的安危牵挂在心。

他始终把国家和人民的利益放在首位,从不考虑个人得失和名誉,全身心投入到国家建设事业中。

邓榕提到,她父亲为人严谨,对家庭成员也相当严格。他坚持家人不应因他的身份而享受特殊待遇,做事必须脚踏实地,不能总想着走捷径。他认为,过于追求速成不仅无法提高效率,反而可能导致失败。

陈毅叔叔是个直爽坦荡、情感鲜明的人,说话声音洪亮,但内心非常热心。他热爱诗歌,尽管普通话发音不够标准,但他专注阅读的样子十分讨人喜欢。

在动荡的年代,陈毅曾遭受“二月逆流”的诬陷。他始终坚定地忠于革命事业,面对留学生时,他明确表示,权力绝不能落入那些心怀不轨、表里不一的人手中。

邓小平因当时处境艰难,未能出席陈毅的葬礼。事后,他特意去看望了陈毅的家属,并留下了一句令张茜至今难忘的话。他表示,愿意认领珊珊为自己的女儿,承担起抚养她的责任,以此完成陈毅未竟的心愿。