1

品牌代言何其多,几乎每月都有新的官宣动作释出。

有的平平无奇,仅限粉丝圈内自嗨,而有的却能破圈,掀起巨大的讨论声量。

关键就在于品牌如何打好“创意”这张牌。

最近,有不少网友发帖称,自己被一则地铁广告“迷惑”到了。

本应该是海报广告位的地方,贴着肖战的写真照。

纳闷的是,除了一些意味不明的文案,没有品牌,没有产品,没有任何提示......

看起来在探讨舒适区话题,但没头没尾的,也很难猜到所想传达的意思。

图源:小红书网友

霎时间,代言人庆生、剧宣应援、演唱会宣传、发放粉丝福利等等各种猜测涌现,让人摸不着头脑。

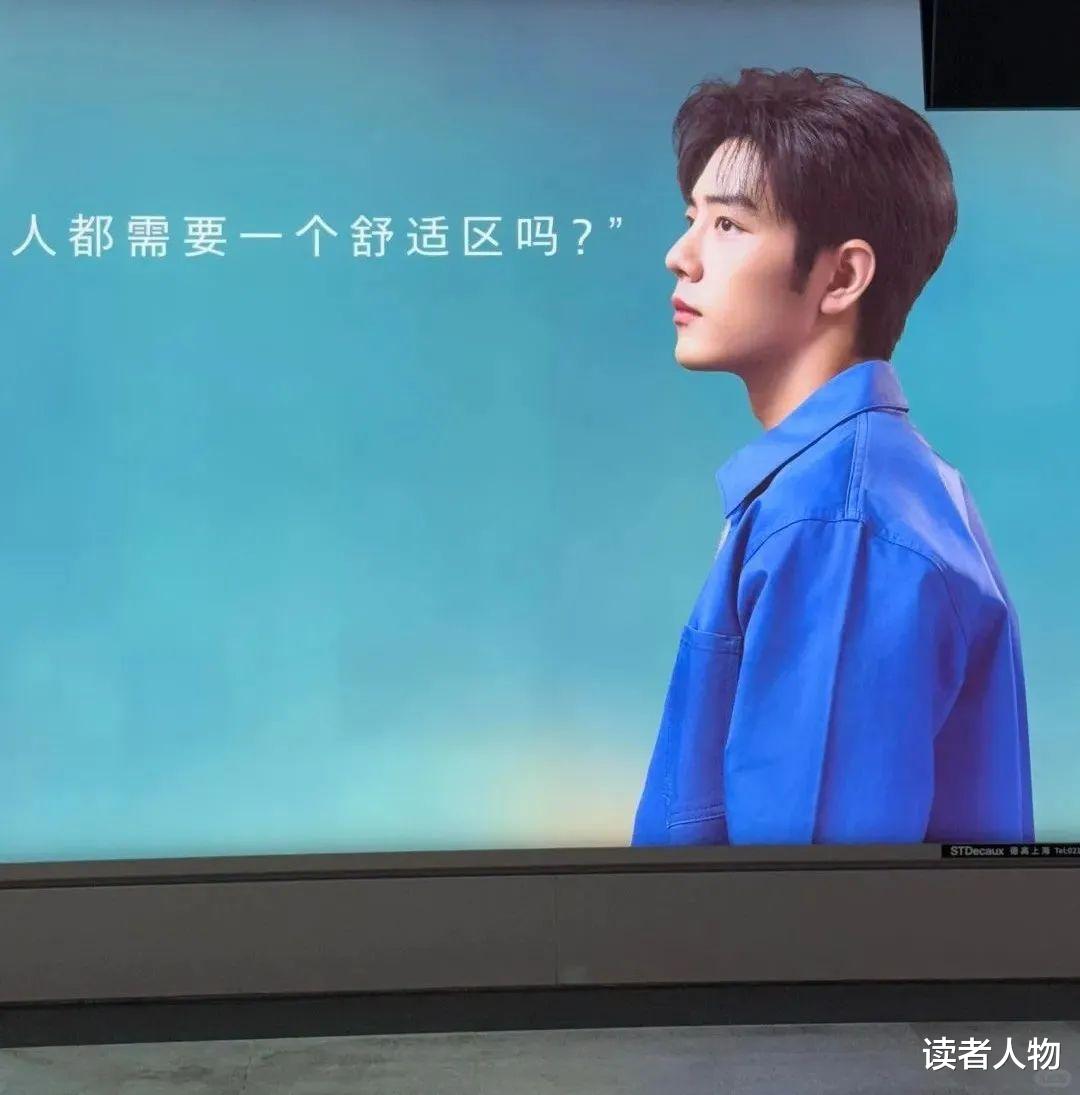

几天后,这几张海报被替换成了下面这些。

“听说敏感了就很难找到舒适区,

不能太重视,也不能太轻慢”

“所以我来了,转为敏牙打造舒适区!”

“有人说,去更大的舒适区吧!”

“放心,我会给牙齿一个干净又温和的舒适区。”

“每个人都需要一个舒适区吗?”

“不一定,但牙齿一定需要!”

到这里揭开神秘面纱,原来这是飞利浦电动牙刷的广告,海报中的舒适区是指远离敏感,找到牙齿的舒适区,释出产品核心卖点。

原本海报中的空白地方都被一一填补,肖战也不再“自言自语”,代言人与品牌一问一答,打破了第二面墙。

这种“烧脑式”广告推进节奏,在社媒上引起了网友们的围观。

看一眼就被勾起好奇心,想知道肖战到底代言的啥。

有人称之为“钓系广告”,是懂拿捏人的心理的。

粉丝们也表示自豪,这就是代言人的排面,还没官宣就先炫耀上了。

称赞飞利浦的反套路营销,不按常理出牌,让人眼前一亮。

不过,这番“反转”也引起争议。

不理解代言人高于品牌的营销宣传,有点本末倒置。

也有人吐槽像公益广告,对品牌加成不大。

从整体反馈来看,网友各执己见,评价不一。

在我看来,飞利浦地铁广告“刷脸先行”是一个比较大胆的、新颖的创意尝试。

代言人的写真预热,埋下钩子,给观众留下想象空间,为后续的官宣亮相铺垫。

好处是勾起大家的好奇心,从不少网友主动在社交平台搜索发问的举动,也能看出这招是奏效的。

尤其是品牌高调“炫耀”代言人,把广告打到了粉丝的心坎上,有助于实现广告移情,进而将对代言人的喜爱转化为销量。

不足之处是,这种“险招”需要一个国民度极高的代言人,说白了就是有十足的把握能掀起讨论水花,并且路人缘还可以,不会招致大众反感。

从目前来看,飞利浦x肖战的携手合作实现了广而告之的目的。

虽然也有一定的争议声音,但恰恰也在无形中助推广告出圈,可以说逻辑闭环了。

飞利浦是懂流量密码的,官宣新代言赢麻了。

2

有人可能会问,飞利浦为什么要高调“炫耀”代言人?

一方面是迎合粉丝喜好,将粉丝转化为品牌受众,实现销量提升。

另一方面是,基于肖战的代言版图出发,用创意才能“脱颖而出”。

要知道,肖战是内娱顶流之一,庞大且粘性极高的粉丝群体,决定了商业价值的上限,被粉丝调侃为“内娱财神爷”。

每官宣一个新代言,粉丝都乐于用真金白银支持品牌,官宣当日话题阅读量破亿成常态,单品秒罄已成标签。

短期可刺激销量增长,长期反哺品牌形象建设,构筑代言人和品牌“双向奔赴”的坚实桥梁。

但在粉丝的心中,代言品牌也是划分等级的。

当下,从高奢珠宝到国民饮品,从百年时装屋到尖端科技品牌,18个全球最高Title代言加身,肖战的代言版图持续刷新纪录。

其中,奢侈品牌矩阵堪称现象级。

同时担任GUCCI、BOUCHERON宝诗龙和TOD'S的全球品牌代言人,这番排面待遇,换作其他明星粉丝,有任何一个都值得拿出来大夸特夸,印证了奢侈品对肖战市场号召力的认可。

图源:GUCCI

不仅受高端市场青睐,接地气的国民度品牌也抛出橄榄枝。

在代言品牌众多的情况下,内部也形成一种竞争关系,若想成为粉丝消费的首选,品牌需通过差异化策略突围。

飞利浦地铁广告高调秀代言人,实则是另辟蹊径,在粉丝面前狂刷存在感,以达成以四两拨千斤的营销效果,实现品牌曝光与粉丝好感度的双向突破。

飞利浦广告出圈,正是懂得“又争又抢”的道理。

3

当然,飞利浦也不可避免陷入了明星代言流量为王的争议,放大代言人和品牌地位的冲突感。

过去,品牌处于高位,明星代言来之不易,是对明星自身成就的高度认可,充满含金量。

伴随着娱乐化的高速发展,品牌看中流量明星的影响力和号召力,很长一段时间,各大品牌都痴迷“流量神话”。

现如今,品牌与代言人进入了一个平等对话的全新格局,多大数时候不再是明星衡量咖位的标尺,也不是明星光环赋能背书,而是携手合作,互相成就。

更擅长挖掘代言人个人特质,将其融入到品牌理念之中,为品牌所用。

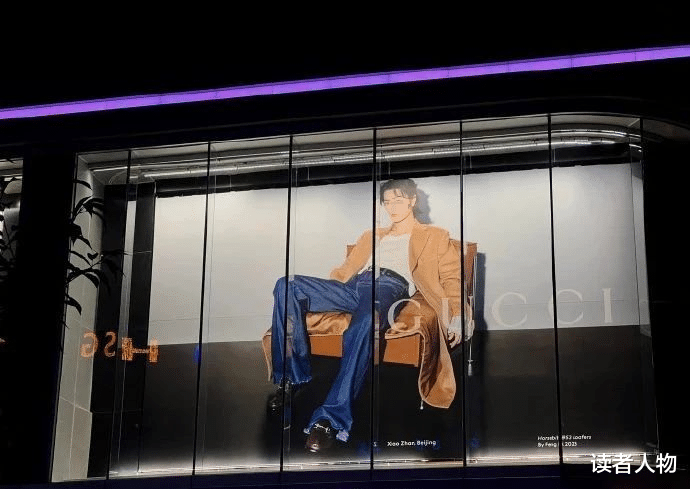

纵观最近出圈被夸爆的代言案例,森马选择“长相一般”的徐志胜,在广告中扮演羽绒绒毛,划定审美下限,给人一种“不会比徐志胜更差”的幽默对照。

非但没有引起容貌焦虑,反而将观众的关注点拉回至产品的核心卖点上,成为不少乐子人的快乐源泉,在一片笑声中狠狠出圈。

华为携手“魔性广告专业户”杨幂,拍了一支更加抽象的广告,让“三折叠,怎么折都有面”的品牌slogan火遍全网。

RIO微醺搭上“随时都在微醺”状态的闫妮,把广告拍成了闫妮的日常生活vlog,高度贴合的人设和品牌属性,收获了1+1>2的传播效果。

还有Lululemon与贾玲,借助代言人其减肥成功、自信勇敢的励志女性形象,让人们看到女性更多面的魅力和无限可能,传递品牌价值观。

图源:微博

说到底,在粉丝经济与注意力经济交织的时代,品牌既要借势明星光环,更需跳出“无脑砸钱”的套路。

从森马用徐志胜解构审美焦虑,到华为让杨幂“折叠出魔性”,再到飞利浦用三张照片钓足胃口,这些案例共同印证了一个真理:

流量是双刃剑,创意才是核武器。

当品牌不再将代言人视为“人形广告牌”,而是深度挖掘其个人特质与品牌理念的化学反应,营销才能真正突破圈层。

正如飞利浦地铁广告的“嚣张”并非盲目自信,而是精准拿捏了流量与创意的平衡点。

用“留白艺术”激发全民解谜,又用“情感共鸣”完成商业闭环,这既是对粉丝“排面需求”的回应,也是对路人“好奇心理”的收割。

毕竟在注意力稀缺的当下,能让用户主动“上钩”的广告,才是好广告。