四川在北斗的发展史上有着不可磨灭的功绩。正如北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风此前在四川卫星导航产业发展论坛暨座谈会提到的,“每一颗北斗卫星的发射出征都离不开四川的大力支持”。回顾四川与导航的渊源,最早可以从司南说起。

01 记录导航开始的地方

在传统的观点中,司南是中国汉代甚至战国时代华夏劳动人民发明的一种最早的指示南北方向的指南器,据《古矿录》记载最早出现于战国时期的河北磁山(今河北省邯郸市磁山一带)。

图源丨澎湃新闻

而司南作为世界上最早的导航仪器,目前唯一一件被发现的实物就在四川成都。从古时候的司南到现在的北斗系统,华夏的智慧在四川这一个地方,实现了时空交接。

02见证着北斗的惊险时刻

2007年可以说是我国北斗卫星导航系统建设史上最为关键的一年。7年前的2000年,我国正式向国际申报北斗工程,并艰难地从国际电联组织手中争取到了合法的轨道位置和频率资源。作为世界各国必争的宝贵资源,当时我们争取到的轨道位置和频率资源并不是永久的,而2007年,正是7年之约的最后一年。

事实上,我们深知合法的轨道位置和频率资源的来之不易。这是因为,当年我国启动“北斗一号”工程建设的时候,当时太空中关键的、黄金的卫星轨道位置被其他国家尽数占了,只剩下一小段可用的频率,因此这个频率可以说是必不可失的。

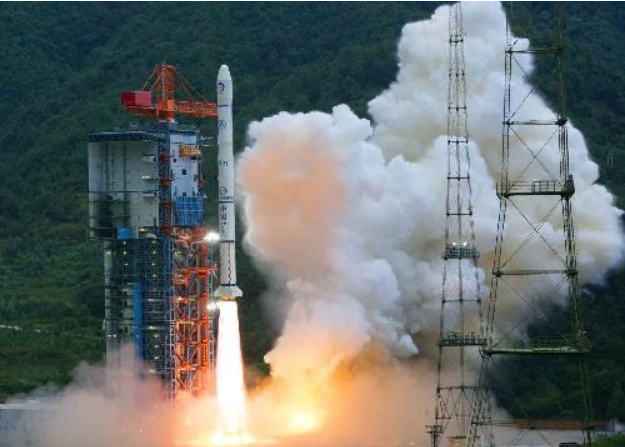

图源丨中新网

7年的时间里,北斗团队突破了原子钟这一个巨大的屏障,迎来了发射的最后时刻。2007年4月初,“北斗二号”系统的第一颗卫星即将发射,但此时关键设备应答机出现了异常,此时离7年之约的时间只剩下3天的时间。假若这颗带着占领轨道资源任务的卫星不能成功发射,我国将彻底失去最后一小段黄金的卫星轨道频率资源。

3天的时间,北斗研发团队的立即把有异常的应答机拆下来,立即从西昌乘车赶往成都检修。检修完成后又立马赶回西昌。可以说,这是北斗科研团队最为漫长的三天。幸好,在2007年的4月14日,“北斗二号”第一颗卫星,这颗肩负着重要使命的卫星,成功搭载长征三号甲运载火箭升空入轨,并于3日后成功传回信号,此时离与国际电联组织的7年之约仅剩不到4小时。

03见证北斗首秀

2008年,汶川特大地震发生,全国上下无不担心。然而由于特大地震把当地的通信设施尽数摧毁,加上当时的气候影响,外面的人无法联络灾害中心,灾害中心无法往外传达中心。可以说,当时的汶川变成了彻彻底底的信息孤岛,就连空降的救援部队都只能选择盲跳进入灾区救灾。

图源丨泰伯网

此时,我国正在建设的北斗卫星导航系统“站”了出来。北斗的短报文帮忙打造了一条又一条充满希望的生命线。救灾部队通过北斗,加速了抗震救灾的步伐。

“北川县46名重伤员急需救助”“我支队已于11时向成都方向机动”“被困卧龙的游客安全”……救灾部队携带的“北斗一号”终端机,通过北斗短报文不断从前线发回各类灾情报告,为指挥部指挥抗震救灾提供了重要的信息支撑。

04钟情西昌的北斗系统

西昌航天发射场,闻名世界的“北斗港”。

从北斗系统的卫星轨道组成来看,北斗卫星导航星座的中圆轨道卫星、倾斜地球轨道卫星和地球静止轨道卫星,都属于太空中高轨道。而西昌发射场的地理位置对于北斗系统星座的发射十分有利。

除了地理位置,西昌发射场全年的温度范围相对比较好。从历史的发射记录来看,西昌发射中心的地理位置和气候条件,对“北斗”组网发射来说是非常有利的。相比其他的卫星发射中心,西昌卫星发射中心拥有火箭低温氢氧发动机成熟技术,更适合需要组批发射的北斗系统。

就这样,集技术、气候、地理等有利条件于一身的西昌发射中心成为了北斗系统的位移“母港”。

05北斗产业在四川遍地开花

对于正式开通的北斗三号全球卫星导航系统,四川省的“北斗+”产业应用也在不断推广。除了扎根成都的中国电子科技集团、中国航天科技集团、中国兵器工业集团等所属企业,以及成都振芯科技、四川九洲等企业外,包括上游段的芯片、测绘仪器,中游的数据采集、GIS服务以及数字地图,下游的位置导航服务和地理信息公共服务,都为北斗的进一步研发以及应用的规模化做出了重要的贡献。

作为追星梦的亲历者和见证者,同时也是我国五大卫星导航产业发展聚集区之一,四川正在把握其区域特色,打造独一无二的四川品牌。目前,成都在产业集聚发展态势上,已构建形成以成都高新西区北斗产品制造产业集聚区和金牛区西部地理信息科技产业园区为核心,成都芯谷产业园、天府新区盟升电子北斗产业基地等为支撑的“双核多点”北斗产业园区布局体系。根据此前发布的《成都卫星导航产业发展规划(2021—2030)征求意见稿》,成都将加速融入国家PNT体系,面向全球提供综合信息服务,形成“成都方案”,贡献“成都力量”,彰显“成都智慧”。