一个寒冷的冬日,毛主席正在翻阅桌上的文件,忽然目光停留在一份人事调动报告上。"王盛荣同志,现任中南建筑工程管理局副处长...",主席的眉头顿时紧皱。

"小叶,这是怎么回事?"毛主席向秘书叶子龙询问道,"当年在赣南,若不是王盛荣冒着枪林弹雨来救我,哪有今天的毛泽东?他不是在中南工业部当副部长吗?怎么成了个副处长?"

秘书低着头支支吾吾:"报告主席,这个...这个..."

"立刻把周总理请来!"毛主席的声音中带着少有的怒气。究竟是什么原因,让这位救过主席性命的功臣沦落至此?

一、生死瞬间:赣南惊魂(1932)

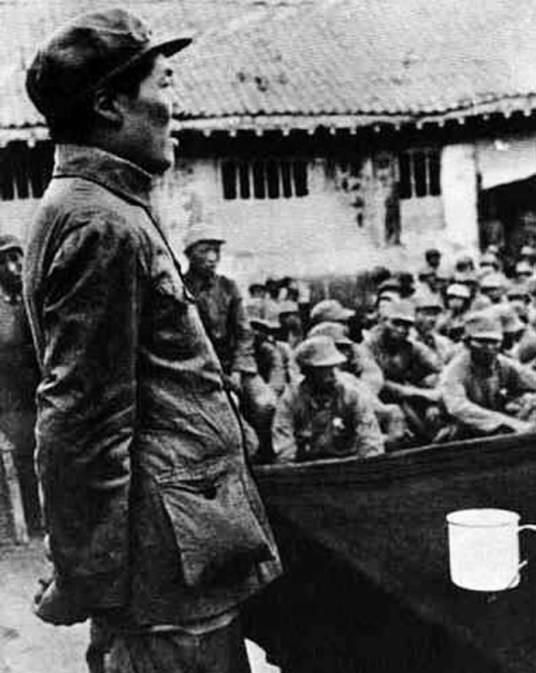

一、生死瞬间:赣南惊魂(1932)1932年的冬天,赣南山区寒风凛冽。这片红色根据地的一处偏僻山村里,毛主席正在一间破旧的土屋中与当地农民座谈。

那时的赣南,国民党的"围剿"压力日益加重。为了发展革命力量,毛主席经常深入基层,向群众宣讲革命道理。这天清晨,他刚喝完一碗稀粥,准备继续昨天未完的座谈。

临近中午时分,突然有三声急促的枪响划破了村庄的宁静。紧接着,一队装备精良的便衣队员从四面八方涌来,将这间土屋团团包围。原来,早有人秘密向国民党告密,泄露了毛主席的行踪。

土屋内,几名警卫员立即组成人墙,将毛主席护在中间。子弹不断打进屋内,木屑横飞。一名警卫员果断打开后窗,准备护送毛主席撤离,但发现后方也已被敌人封锁。

就在这千钧一发之际,远处传来整齐的脚步声。只见一支着装齐整的红军队伍快速逼近,领头的正是王盛荣。原来,中央苏区早已得到情报,知道有人图谋不轨,立即派遣王盛荣带领一个连的兵力火速增援。

"同志们,冲上去,救出主席!"王盛荣一声令下,红军战士们如猛虎下山,瞬间突破敌人的包围圈。

敌人显然没料到会有援军到来,阵脚大乱。王盛荣抓住战机,一边指挥部队对敌人展开合围,一边亲自带着几名战士冲向土屋。

就在王盛荣即将接近毛主席的时候,一颗子弹击中了他的右腿。鲜血顿时染红了裤腿,但他连疼都顾不上,直接用身体挡在毛主席前面,一瘸一拐地掩护着主席向安全地带转移。

"同志,你受伤了!"毛主席关切地说。

"主席,您的安全要紧,我没事!"王盛荣咬紧牙关,继续向前走。

战斗很快结束,敌人被全歼。但王盛荣腿部的伤势却留下了永久的后遗症,从此走路都带着明显的跛足。这场惊心动魄的遭遇战,让毛主席永远记住了这位年轻的指挥员。

后来,毛主席多次提起这段往事:"那天如果不是王盛荣同志带兵及时赶到,我可能就被敌人包围了。他不顾自己的安危,用血肉之躯保护我,这份恩情我一直记在心里。"

二、战功赫赫:从军旅到工业(1932-1949)

从赣南一战后,王盛荣虽然落下了终身残疾,但这丝毫没有影响他继续为革命事业奋斗的决心。1933年春,他拄着拐杖重返战场,参与了第四次反"围剿"作战。

"腿脚不便没关系,指挥打仗又不用跑。"这是王盛荣常挂在嘴边的一句话。在战士们的搀扶下,他坚持登上制高点观察地形,研究作战方案。

1937年,抗日战争全面爆发。此时的王盛荣已经成为红军主力部队的一名师级指挥员。百团大战期间,他指挥部队多次破坏平汉铁路,成功切断了日军的补给线。一次战斗中,部队遭遇日军的顽强阻击,伤员越来越多,但后方的担架已经用完。王盛荣立即让战士们拆下自己平日乘坐的专用担架,用来转运伤员。

1940年,王盛荣调任八路军某部政委。他深入基层,与战士们同吃同住,经常拄着拐杖走村串户,发动群众支援抗战。一位老八路后来回忆:"那时候看到政委同志拖着伤腿还那么拼命工作,我们这些年轻战士哪还有理由偷懒?"

解放战争时期,王盛荣转战东北战场。1948年,辽沈战役打响。他参与指挥的部队担负着切断敌军退路的重要任务。战斗异常激烈,前线指挥所三次被敌军炮火击中,但他始终没有撤离,坚持指挥到战斗结束。

1949年,当许多老同志都留在北京工作时,王盛荣主动请缨前往东北工业基地。他说:"我是东北老战场上的兵,那里百废待兴,正需要人去建设。"

来到黑龙江后,王盛荣很快适应了新的工作岗位。作为齐齐哈尔市委书记兼警备区政委,他一手抓经济建设,一手抓社会治安。短短半年时间,就协调解决了当地多个大型工厂的复工问题。

1949年底,中央根据东北地区的工作成绩,决定调任王盛荣为中南工业部副部长。从穿军装到着便装,从打仗到搞建设,王盛荣以同样的热情投入到新中国的工业化进程中。

上任伊始,他就带领工作组深入湖南、湖北等地的矿山企业调研。那时工业部还没有专门的工作车,他就坐着煤车去基层。一位老工人回忆说:"王部长来检查工作,从不摆架子。他拄着拐杖,满脸煤灰,跟我们一起钻井下,研究生产难题。"

三、钨砂风波:智解物资困境(1950)

1950年初,一场特殊的工业生产任务摆在了王盛荣面前。某日清晨,周总理亲自打来电话:"老王啊,国家现在急需一万吨钨砂,这事只能交给你。"

钨砂,这种在军工生产中不可或缺的战略物资,当时主要依赖进口。可随着国际局势日趋紧张,进口渠道逐渐受阻。一万吨的生产任务,即便对经验丰富的王盛荣来说,也是一个巨大的挑战。

"周总理,请放心,我们一定完成任务!"放下电话,王盛荣立即召集部里的骨干开会研究。当时中南地区有三个主要的钨矿,分别位于湖南、江西和广东,但设备老化、技术落后,年产量加起来不足五千吨。

经过反复论证,王盛荣提出了"三步走"方案:首先组建专家技术团队,对三个矿区进行技术改造;其次扩建选矿厂,提高矿石处理能力;最后优化运输路线,确保产品及时外运。

然而,问题很快就来了。第一批生产出的一千吨钨砂,因为铁路运力不足,就地堆积在仓库里。如果不能及时运出,后续生产就无法继续。当时国家正处于百废待兴阶段,各项建设都需要资金,再加上朝鲜战场上的军需开支,向上级申请专项运输经费显然不太可能。

一天晚上,王盛荣正在办公室加班,突然想到一个办法:何不把这批钨砂先卖出去,用销售收入解决运输问题?这样既不增加国家负担,又能保证生产持续进行。

说干就干,王盛荣立即联系了几家国营贸易公司,很快完成了第一批钨砂的销售。有了这笔资金,运输问题迎刃而解,生产步入正轨。三个月后,不但完成了一万吨的任务指标,还超额生产了两千吨。

可就在王盛荣为任务完成感到欣慰的时候,一份匿名检举信却被送到了中南局。信中称王盛荣"擅自处置国家战略物资"、"中饱私囊"。一时间,流言四起。

分管部门的调查人员来到工业部,调取账目、询问证人。王盛荣不厌其烦地解释每一笔收支:"这里是钨砂销售的原始单据,这是支付运费的凭证,这是后续生产的记录......"

然而,一些人还是对王盛荣的做法颇有微词:"国家战略物资,岂能随意变卖?就算是为了解决运输问题,这种做法也太过冒险。"于是,一场关于"钨砂风波"的争议,就这样在中南局悄然展开。

四、隐忍不言:大义面前的选择随着"钨砂风波"的发酵,调查组很快得出了结论:王盛荣在未经上级批准的情况下,擅自处置国家战略物资,虽无贪污行为,但违反了相关规定,建议给予行政处分。

1951年初的一个早晨,中南局召开会议,宣布了对王盛荣的处理决定:撤销中南工业部副部长职务,降为中南建筑工程管理局副处长,同时开除党籍。从副部长到副处长,一下降了四级。

消息传出,不少老同志纷纷劝说:"老王啊,你何不去找找主席?当年在赣南的事,主席一直记在心里,只要你开口,这事肯定有转机。"

王盛荣却摇摇头:"不能因为私事去打扰主席。现在国际形势这么紧张,主席要操心的事太多了。"

一位老战友不解地问:"你救过主席的命,现在找他帮忙,这不是很正常的事吗?"

王盛荣拄着拐杖,站在窗前说道:"正因为救过主席,更要为他着想。如果我去找他,他帮了,别人会说他徇私;不帮吧,他心里过不去。何必让主席为难呢?"

就这样,王盛荣默默收拾好办公室的物品,拄着拐杖离开了工业部。来到新单位报到时,他主动要求从基层做起,每天和年轻同志一起研究工程图纸、解决施工难题。

有人看不惯他这样做,说道:"您好歹也是打过仗的老干部,何必这么拼命?"

王盛荣笑着回答:"革命时期,我们是为了打江山;建设时期,我们就是为了守江山。职位高低不重要,干工作才是本分。"

就连他的老伴也不理解:"你当年在赣南负伤的事,组织上都记录在案,为什么不去申诉?"

王盛荣总是说:"组织上的决定,我相信总有道理。现在国家百废待兴,需要我们做的事情太多了,计较个人得失反而会耽误工作。"

1952年春节,几位老战友来看望王盛荣。酒过三巡,有人忍不住说:"老王,你这么多年来,革命工作一直很积极,现在却遭此不白之冤,就不觉得委屈吗?"

王盛荣端起茶杯,缓缓道来:"建设新中国不容易,每个人都会遇到这样那样的困难。党组织培养了我这么多年,现在组织上有决定,我就要服从。革命事业要紧,个人名利算得了什么?"

在工程管理局的日子里,王盛荣始终保持着高度的工作热情。他虽然职位降了,但对待工作的认真态度丝毫未变,依然是单位里第一个来,最后一个走。

五、沉冤得雪:正义终将到来(1957)

五、沉冤得雪:正义终将到来(1957)1957年的那个冬日,当毛主席看到王盛荣的人事调动报告后,立即召开了一个特别会议。周总理带着相关材料,详细汇报了"钨砂风波"的始末。

"这批钨砂的销售收入,全部用在了运输费用上,而且每一笔支出都有详细记录。"周总理翻开厚厚的账本说道,"正是因为王盛荣同志的这个决定,才让我们提前完成了生产任务。"

一位与会的老同志补充道:"记得1935年,王盛荣同志还担任过地下交通员。那时组织上交给他几千块钱送到上海,路上整整三天没吃饭,愣是一分钱都没动用。这样的同志,怎么可能会贪污呢?"

毛主席听完汇报,拍案而起:"当年在赣南,要不是王盛荣带兵来救,我早就牺牲了。这样一位为革命立过大功的同志,却因为完成任务的方式不够'规范'就受到如此严厉的处分,这是何等的不公!"

会议结束后,中南局专门成立了复查小组。调查人员重新走访了当年参与钨砂生产的工人、技术员和管理人员,收集了大量的证词和材料。

一位退休的老会计向调查组提供了一本泛黄的账本:"您看,这是王部长当年的工作日记,里面记录了每一笔钨砂销售款的去向。光是运输费用的发票就装了整整一个档案袋。"

原来,王盛荣在处理钨砂销售时,不但请财务部门全程监督,还建立了专门的账目,确保每一分钱都用在了生产运输上。正是这种严谨的工作作风,让调查组找到了还他清白的关键证据。

1957年春节前夕,中南局召开大会,宣布了对王盛荣同志的平反决定:恢复党籍,任命为中南工业厅副厅长。周总理亲自为他佩戴上了党徽。

"老王啊,你这些年受委屈了。"周总理拍着他的肩膀说道。

王盛荣却笑着说:"为革命工作,受点委屈算什么?现在组织上还这么信任我,让我继续为国家建设出力,这是最大的安慰。"

会后,毛主席特意邀请王盛荣到中南海叙旧。两位老同志相对而坐,回忆起当年在赣南的惊险时刻。主席感慨地说:"这些年,我一直记得你为革命负伤的样子。现在终于还了你一个清白,我心里也踏实了。"

在平反大会上,王盛荣的发言朴实无华:"革命工作永远没有完成时,只有进行时。组织上给了我新的岗位,我一定继续为人民服务。"

从此,这段"钨砂风波"成为了中国革命史上一个特殊的注脚,见证了一位革命老战士对党和人民的赤诚之心。王盛荣同志重返工作岗位后,继续以饱满的热情投入到新中国的建设事业中,为国家的工业发展贡献着自己的力量。