全球地震活动频繁引发关注

最新监测报告显示,地球板块运动近期呈现异常活跃状态。3月28日下午,东南亚地区监测到一次强烈地质活动,震中位于缅甸北部(北纬21.85度,东经95.95度),强度达到7.9级,震源深度30公里。此次地质变动造成重大人员伤亡和基础设施损毁,目前救援行动仍在持续。

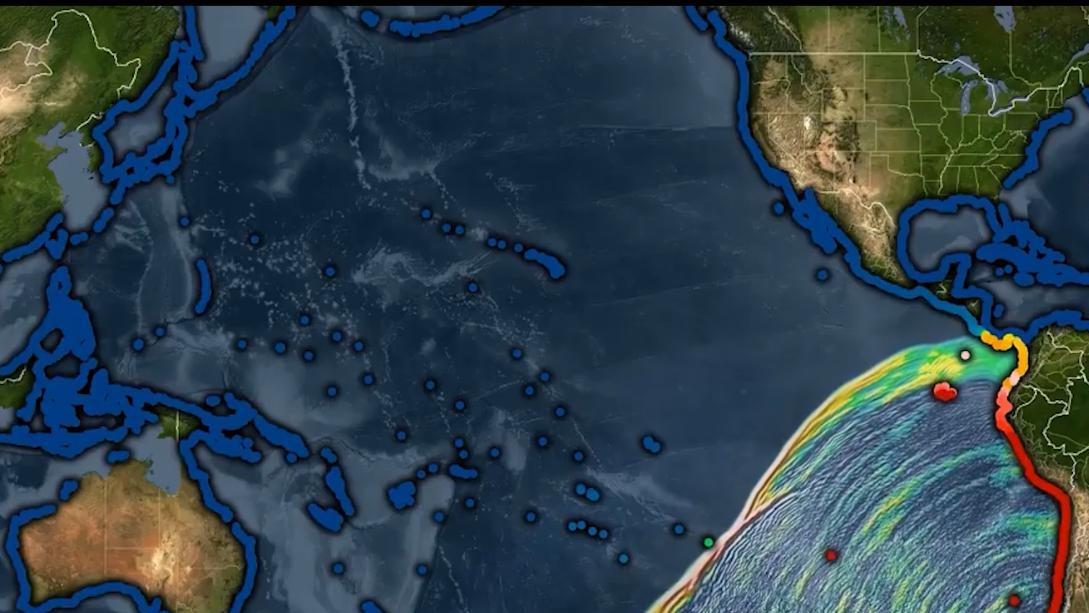

随后在3月30日晚间,南太平洋区域再次记录到显著的地壳运动。汤加群岛附近海域(当地时间31日凌晨)发生7.3级地质变动,由于震源深度仅10公里,相关机构发布了海啸预警,但经评估确认对我国沿海地区不会产生直接影响。

统计数据显示,过去7天内全球范围内共监测到5次6级以上地质活动,包括3次6.0-6.9级和2次7.0级以上事件。这一系列异常现象引发了学界对当前地质活动周期的讨论。

历史上出现的特大地震

回望历史,全球曾发生过多次特大地震。其中,1960年5月22日发生在智利的9.5级地震是人类有仪器记录以来最强烈的地震。这次地震震中位于智利中部的瓦尔迪维亚附近,持续时间长达10分钟,引发的海啸横扫太平洋,不仅摧毁了智利沿海地区,还波及夏威夷、日本、菲律宾等地,最远甚至影响到新西兰和澳大利亚。地震导致智利约2000人遇难,200万人无家可归,造成的经济损失相当于当时智利GDP的20%。更为惊人的是,这次地震甚至改变了地球自转轴,使一天的时间缩短了1.26微秒。

其他重大地震还包括2004年印度洋9.1级地震引发的海啸导致近30万人遇难;2011年日本东北部9.0级地震引发福岛核事故。这些灾难性事件提醒我们,加强地震预警和防灾减灾体系建设的重要性。

专家解读

中国地震局专家分析指出,虽然近期观测到多起显著地质变动,但尚不能据此判定全球进入地壳活跃期。历史数据表明,自2000年以来,全球平均每年发生149次6级以上地质活动,而今年至今记录到的22次仍低于这一长期平均水平。

专家特别强调:"灾害损失程度与地震强度并非简单的正比关系。关键影响因素在于事发区域的人口分布密度和防灾减灾能力建设水平。即便在活跃期,发生在无人区的强震影响有限;反之,在人口稠密的城市地区,中等强度的地质活动也可能造成严重后果。"

专家建议,应当从提升建筑抗震标准、普及避险知识、完善应急体系等多方面着手,持续增强防灾减灾能力,同时呼吁公众通过正规渠道获取权威信息。