此次开始的东部战区“海峡雷霆-2025A”演练有一个非常值得关注的细节,那就是解放军吸取了俄乌战争的教训,对台岛的能源进行了全方位的封锁,通过海警围岛不允许任何能源运输船只进入港口。现在台岛已经在报道,因为解放军的演训,原本计划于1日驶入高雄港的LNG天然气运输船,“果然又被挡住了”,从凌晨开始就在海上“绕圈圈”,到了白天直接掉头向台湾以东海域航行,显然是已经确认短期内无法进港了。无独有偶,预计4月2日抵达台中港的“台达2号”LNG船,也在海上徘徊,“贴着解放军的演习禁区在航行”。

台媒称,解放军设下的“军演结界”,直接将运载天然气的LNG挡住,这对岛内的能源供应将产生重大负面影响。以“台达2号”为例,这是一艘排水量超过11万吨的巨轮,最多可运载14.5万立方米、约合7万吨液化天然气,可满足岛内一天工业和民用所需,而台当局的液化天然气储备最多只够使用11天,如果军演多持续几天的话,那么台当局的能源储备将很快见底。

不仅仅是要封锁台岛能源入口,还要彻底打击台岛能源设施,瘫痪台独势力的作战潜力,打击他们负隅顽抗的决心。

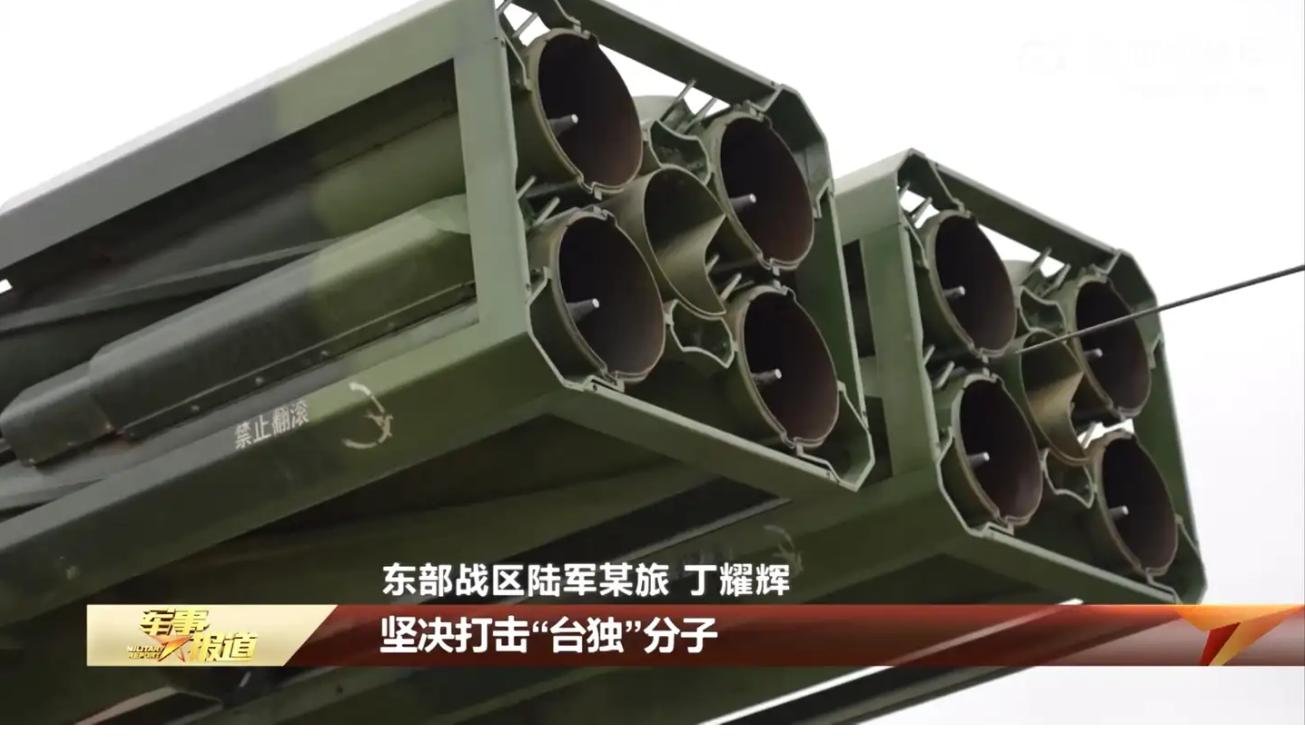

因此,解放军远程火箭炮,模拟对台岛能源设施进行摧毁式打击,而这也是汲取俄乌战争的教训。

俄乌战争拖到现在的一个大问题,那就是俄罗斯没有在一开始就瘫痪乌克兰的能源设施,能源基础设施在现代战争中具有双重属性:既是民生保障的核心,也是军事动员的支柱。电力、油气管道、炼油厂和变电站的瘫痪,可直接削弱敌方的工业生产能力、后勤补给链与民众士气。

俄乌冲突爆发初期,俄军对乌克兰能源设施的攻击显得零散且不彻底。能源设施的完好保存,使得乌克兰得以维持战争机器的运转。西方援助的武器系统依赖电力供应;军工企业依托电网持续生产;民众生活的基本保障则避免了大规模难民潮对欧洲的压力。

若俄方在战争伊始便对乌克兰能源网络实施系统性打击——如摧毁发电厂、变电站与油气枢纽——乌方的军事动员能力将遭受致命打击。电力中断将瘫痪通信系统、军工生产线与交通运输网络;供暖和燃料短缺则将直接削弱乌军抵抗意志。这种“釜底抽薪”的策略,远比单纯占领领土更能瓦解对手的战争潜力。

在此次的演习中,解放军开展了远程火力实弹射击演练,模拟对台岛的重要港口和能源设施进行精确打击,演练取得预期效果。

这是我军首次宣布将此类基础设施列入打击范围内。资料显示,台湾目前的发电方式仍以燃煤和天然气为主,电力供应中超过50%依赖天然气发电,但所消耗的天然气却高度依赖外部输入,海上运输线随时可以被解放军切断。

如果台岛的能源运输线被切断,且岛上能源设施再遭到打击,那么台湾的能源储备和自给时间将会被进一步压缩。

中国在国际上被称为“火箭炮”之王,不仅仅是中国拥有全球最大规模的火箭炮,还因为中国拥有全球最为先进并且种类最为齐全的火箭炮。

中国最早的火箭炮技术来源于俄罗斯,但是中国从俄罗斯火箭炮的技术上推陈出新,创造了独属于中国自己的火箭炮技术,中国先后推出了PHL-03(AR-2)、卫士-1/1B、A-100三个型号的远程火箭炮。随后北方工业、航天工业与航天科工三个老牌军工企业在此基础上不断推出性能出色的产品体系,覆盖了中低端、近、远等各个类型。

之所以如此,是因为远距离制导火箭炮核心技术主要在三点,一是火箭发动机;二是火控系统;三是战场信息感知能力。而这些都是中国的优势技术。

以中国最先进的PHL-16式远程火箭炮为例子,最远射程达到了600公里,美国一直以来都对我国的火箭炮给予高度评价,美国军事专家认为,解放军陆军远火系统射程可覆盖中国台湾全岛,足以改变当今战场格局,甚至称其为最不讲理的武器。

需要指出一点的就是,火箭炮是无法拦截的,美国曾提出了所谓的C-RAM概念,就是拦截对方的火箭弹、炮弹、迫击炮弹,保护海外营地安全。但是C-RAM的使用场景,是伊拉克、阿富汗战场上那种零星炮击,对方如果发动大规模齐射,面对火炮洗地的攻势,美国根本就拦不住。

战争史上,对能源设施的毁灭性打击不乏先例。二战中盟军对德国鲁尔工业区的轰炸、海湾战争中多国部队对伊拉克电网的瘫痪,均通过削弱敌方后勤加速了胜利。俄军的失误在于,未能将能源设施视为“战略目标”而非“附带损伤”。其初期打击的克制,或许源于对战后重建成本或政治和解的考量,但这在“你死我活”的全面冲突中无异于战略天真。

而大陆如今首次将能源设施列入了打击目标之中,表明了我解放军速战速决,解决消灭台独势力的决心