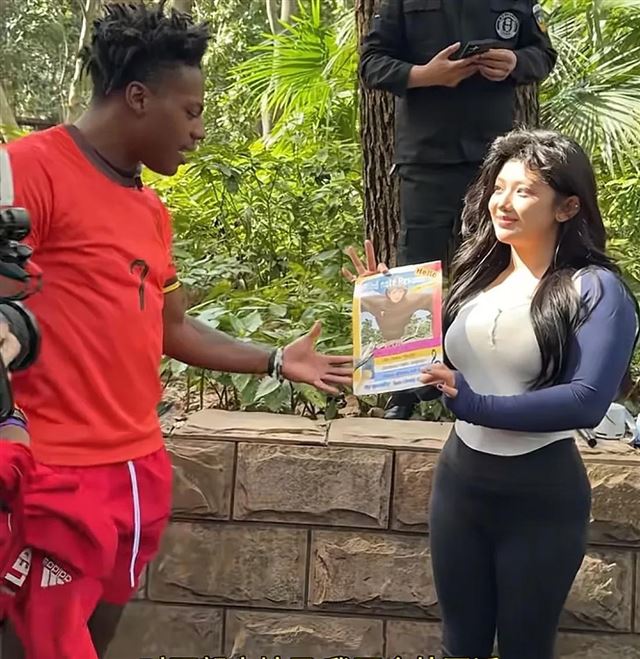

2023年8月,某短视频平台上演了戏剧性的一幕:拥有欧美风身材的网红"崽崽"与以夸张表情著称的"甲亢哥"联动直播。这本该是次普通的商业合作,却在评论区引发了一场"语言暴力狂欢"。短短三小时内,"坦克车身材""蹭热度婊"等恶意标签获得近十万点赞,点赞数与举报数形成刺眼的倒挂。

这种现象绝非个案。中国社科院最新发布的《网络空间行为研究报告》显示,在针对女性网红的评论中,带有身材羞辱性质的内容占比高达37%,而获得千赞以上的恶意评论中,78%来自匿名账号。这让人不禁思考:当屏幕成为遮羞布,键盘化作伤人刀,我们究竟在经历怎样的集体心理异变?

心理学中的"去个性化"理论在此得到完美印证。就像万圣节戴着面具的孩童会做出平日不敢的恶作剧,网络匿名性让参与者产生"法不责众"的错觉。加拿大滑铁卢大学2023年的实验更揭示,当用户使用卡通头像时,其发表攻击性言论的概率是真人头像用户的2.3倍。这种数字面具不仅模糊了身份界限,更模糊了道德底线。

在这场针对"崽崽"的舆论风暴中,有个耐人寻味的细节:点赞量最高的前十条恶意评论,有六条发布于凌晨1-3点。这个被称作"网络宵禁时段"的窗口期,恰恰是平台算法推荐机制最活跃的阶段。南京大学传播研究所的最新监测数据显示,深夜时段的争议性内容曝光量是白天时段的3.8倍。

这暴露出一个残酷的现实:在"流量为王"的算法逻辑下,平台正在无意识间成为网络暴力的帮凶。就像古希腊剧场里喝倒彩能获得更多关注,那些充满戾气的评论往往能触发算法的"兴奋点"。清华大学计算机系2023年开发的AI模型显示,含有负面情绪的关键词能使内容传播效率提升40%以上。

更值得警惕的是"同温层效应"的加剧。当用户给某条恶意评论点赞后,算法会在72小时内持续推送相似内容。这种信息茧房不仅强化了偏见,更制造出"多数人暴政"的假象。就像滚雪球般,初始的零星恶意在算法助推下演变成铺天盖地的舆论雪崩。

跨文化镜鉴中的认知突围在"崽崽"的ins账号评论区,截然不同的景象令人深思。来自32个国家的网友不约而同地留下"body positivity(身体自爱)"的鼓励标签,这与国内平台的恶意狂欢形成鲜明对比。这种文化差异背后,隐藏着更深层的认知密码。

德国社会学家贝克提出的"风险社会"理论在此显现新维度。在欧美经过数十年女权运动洗礼后,身体羞辱已被纳入"政治不正确"的禁区。反观国内,某电商平台2023年销售数据显示,"A4腰""筷子腿"等关键词搜索量同比上涨65%。这种审美霸权的背后,是商业资本与传统文化合谋制造的焦虑产业链。

但希望正在萌芽。上海某中学生发起的"反身材羞辱tag挑战",两周内获得百万级参与量;成都95后摄影师小鹿发起的"不完美之美"影像计划,用镜头记录200位普通女性的身体故事。这些自下而上的努力,正在松动固化的审美框架。

重构数字时代的对话伦理面对这场持续蔓延的网络瘟疫,某科技公司开发的"善意算法"提供了新思路。该系统能识别评论中的潜在伤害性,并弹出"这句话可能会让人受伤"的温馨提醒。内测数据显示,这种"刹车机制"使恶意评论减少了52%。这印证了法国哲学家列维纳斯的主张:技术应该服务于"他者伦理"。

更根本的解决之道在于重建数字素养教育体系。深圳某中学将"网络同理心训练"纳入必修课,通过虚拟现实设备让学生体验被网暴的窒息感。这种沉浸式教育的效果令人振奋:参与学生的网络文明行为指数提升了83%。

平台治理也需要跳出"封号删帖"的简单思维。某社交平台试点的"对话修复"功能颇具启发:当检测到争议性内容时,系统会邀请双方进入加密聊天室,由AI助手协助理性沟通。这种技术赋能的人文关怀,或许能治愈赛博空间的撕裂之伤。

结语回望"崽崽"事件,那些恶意评论像照妖镜般映照出我们时代的集体焦虑。但值得欣慰的是,越来越多年轻人开始用"举报"代替沉默,用鲜花表情淹没恶语相向。某大学生在话题#拒绝网络冷暴力#下的留言获得百万共鸣:"每个屏幕后都是真实的人生,我们敲下的每个字都该经得起良知的拷问。"

当5G技术将我们更紧密地连接,或许该重拾古老的信条:科技当向善,言辞应有温。毕竟,在这个万物互联的时代,没有人是孤岛,每一次点击都在定义着我们共同的精神家园。此刻,不妨问问自己:下次遇到恶意评论时,你会选择做沉默的旁观者,还是理性的发声者?这个选择,将决定网络空间的未来模样。