本文约3000字。

公元1045年(庆历五年),庆历新政刚以失败告终,朝野沉闷,民情不振,就在此时,千古名篇《醉翁亭记》横空出世。

《醉翁亭记》一出,天下纷传,垂髫妇孺莫不传晓,一时洛阳纸贵。

《醉翁亭记》一出,三次刻碑于琅琊山醉翁亭侧,天下人无不慕名而来,到滁州琅琊山拓碑,就连琅琊山上寺庙上僧人们的床毡都被用来拓碑用光,天下名篇,莫过于此。

五年后,《醉翁亭记》传播开后,精通音律的太常博士沈遵专程到醉翁亭感悟琅琊山风景,观天地,听风声,瞰瀑布,以琴写其声,而成《醉翁吟三叠》。

十年后,公元1056年(嘉佑元年),欧阳修出使契丹国,半途遇上沈遵,听过沈遵的《醉翁吟三叠》后,欧阳修大为感动,当时重新填词《醉翁吟》,广传天下。

又三十年后,欧阳修与沈遵都已经去世, 庐山道士崔贤请苏轼填新词配曲,流传天下。

何以至此?

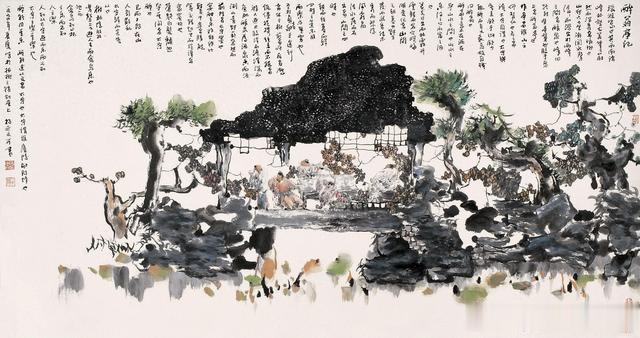

图1《醉翁亭记》意境

一、创作背景:庆历新政失败公元1045年(庆历五年),轰轰烈烈的庆历新政失败,范仲淹、杜衍、韩琦、富弼等主要新法官员相继被罢官和外放。

当时在河北都转运使任上的欧阳修上《论杜衍范仲淹等罢政事状》,抨击当时的保守势力,同时,他还“自劾乞罢”,与范仲淹等人以“同其退”。

此状一上,欧阳修遂为当时的保守势力-“群邪”所恶,宋神宗虽不许欧阳修贬谪,但当时的宰相贾昌昭授意,以欧阳修的外甥女张氏为由,最后诬陷欧阳修的妹妹欧阳氏侵吞张氏钱财,触动宋神宗,把欧阳修贬谪知制诰、知滁州(今安徽省滁州市)。

欧阳修在滁州为政时,并未沉沦,反而是勤于政务他以“宽简”著称,使得当地官民皆称便。

同年,欧阳修写下《醉翁亭记》。

四十岁的欧阳修已经是当时文坛宗主,政途失意的他,《醉翁亭记》一出,天下文人争相抄诵,一时洛阳纸贵。

《醉翁亭记》是寄情山水的千古名篇,有以下几大特点。

二、峰回路转与动静相间开篇第一句“环滁皆山也”,就引人入胜,后边宛若山水长卷,徐徐展开。

随着作者的视线,远远望去,“望之蔚然而深秀者,琅琊也。”此时画面有了颜色。

接着,跟随作者的脚步,镜头前移。“山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也”。这个时候,画面不光有了,还有了声音。

突然,“峰回路转,有亭翼然,临于泉上者,醉翁亭也。”镜头的角度跟着作者的视线和脚步不断在变化,瀑布前挂,流水潺潺,泉上凌现“醉翁亭”。

“翼然”二字可谓形神皆备,既表现出了醉翁亭居高临下的静态之美,又表现出醉翁亭飞檐翘角,悄然于飞的动态之美。

醉翁亭深藏于林中,凌然于泉上。林壑之间,尽得山水之美。

动静之间,静谧的山林中,既有泉水叮咚,又有鸟鸣于树,更有行人、游客欢声笑语,其间太守已醉,生趣盎然。

茅坤在《唐宋八大家文钞》评价道:“文中之画。昔人读此文谓如游幽泉邃石,入一层才见一层,路不穷兴亦不穷,读已令人神骨翛然长往矣。此是文章中洞天也。”

储欣在《唐宋十大家全集录·六一居士全集录》评价道:“乃遂成一蹊径,然其中有画工所不能到处。”

三、朝暮明暗相生与四季变幻文中既有一天之内林间朝暮的光线明暗,又有山中一年之间的四季变幻。

“若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也”。朝阳出,林中云雾消散,光线明亮。下午山中云雾聚拢,山中的洞穴和山石开始幽暗。

此为林间朝暮风光之美,朝宁静清新,暮昏暗薄雾,各有神韵。

不光如此,“已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。”

到了夕阳时分,林木幽暗,人影在地,鸟鸣其间,热闹中更有一番静谧。

接下来,“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。”

山中春有野芳,夏有佳木,秋天风霜,冬天水落石出,四季变幻,各有特色。美学感受各有不同,仿佛就是琅琊山春夏秋冬四幅山水画。

四、草灰伏线与一线到底文章前有伏笔,后必照应。藏墨于首,显豁于尾。

一开始就提出悬念,“名之者谁?太守自谓也。”但太守又“名之者谁”暂按不表,埋下伏笔,催人卒读。直到文章刹尾处,才点明,“太守谓谁?庐陵欧阳修也。”

文章以“乐”贯穿全文,前后一直照应。散文所谓形散神不散,就是因为有一个“乐”贯穿到底。

文中“太守乐”呼应了“山水之乐”,乐从山水来,太守乐就有了根据。“苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也”照应了“太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高”,年事既高,又放情山水,太守醉就有了着落。又如“夕阳在山,人影散乱”,纷纷离去,是因为时令已晚,这便跟前文的“暮而归”又恰成照应,呼应照应,就使文章的内在结构经纬分明,严谨周密。

以太守之乐为主线,串珠而成,太守何为乐,为何乐,文章徐徐道来,山水之乐,欢饮之乐,众生之乐;曲径通幽,层层递进。宛若山水长卷徐徐展开,大笔泼墨,再细笔勾勒。

五、“也”与“而”《醉翁亭记》还有一个特点,就是用了大量的“也”和“而”这两个助词。

本文基本都是陈述句,全文479个字,一共用了21个“也”,用了25个“而”。

“也”都用在句尾。一贯通篇,不但毫无赘烦之弊,反有灵动之妙,具有一唱三叹的风韵。让整篇文章抑扬抗坠,铿锵悦耳。

吴楚材、吴调侯在《古文观止》评价道:“通篇共用二十一个‘也’字,逐层脱卸,逐步顿映,句句是记山水,却句句是记亭,句句是记太守。似散非散,似排非排,丈家之创调也。”

“而”的用法比较多样。

比较多的是表并列,调整句式结构。如“若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝”等。

还有就是表承接,如“太守归而宾客从也”,“游人去而禽鸟乐也”等。

再就是表转折,如“然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。”

正因为这些“而”的应用,使得《醉翁亭记》它虽是散文,却借用了诗的语言表现形式,散中有整,参差多变。他安排了不少对句,使句式整饬工稳。

六、清醒的醉翁公元1047年(庆历七年),二十八岁的曾巩到滁州拜访欧阳修。

欧阳修带着曾巩同游琅琊山,还游览了欧阳修新建的另一座亭子—醒心亭。游览完醒心亭之后,欧阳修让曾巩作一篇《醒心亭记》。

同年的八月十五日,曾巩作出了名篇《醒心亭记》。其中很深刻的道出了欧阳修“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”的内情,道出了欧阳修的“乐”究竟在何处。

曾巩笔下,欧阳修之乐在于“吾君优游而无为于上,吾民给足而无憾于下。天下之学者,皆为材且良;夷狄鸟兽草木之生者,皆得其宜,公乐也。一山之隅,一泉之旁,岂公乐哉?乃公所寄意于此也。”

《醉翁亭记》中,欧阳修被小人陷害,抹黑名声,贬谪滁州,寄情山水,虽在俗世之间,却每以山水和俗人之乐为乐,真正的将自己融入到山水民众之中,山林之醉,民乐之醉,风调雨顺,随遇而安,与民同乐才是真正的快乐。

看似正如《尚书》所言:“德惟善政,政在养民。”随遇而安、与民同乐的旷达情怀。

但实际,正如曾巩所言,并非如此。

欧阳修在《醉翁亭记》中,是一个:

年轻的醉翁:四十岁的欧阳修就苍颜白发,颓然期间,而且还“饮少辄醉”。

游离于庙堂与江湖之间的醉翁:醉翁虽然暂时远离中央,身在民间,与民同乐。但是,他一直在醒与醉之间,内心也一直在庙堂和江湖之家。

清醒的醉翁:醉翁虽然“饮少辄醉”,但还是道出“然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。”

所以,人群中最早醉倒的醉翁一直是最清醒的醉翁。

图2 滁州琅琊山

图3 琅琊山醉翁亭