声明:本文仅供参考,请勿迷信其中!

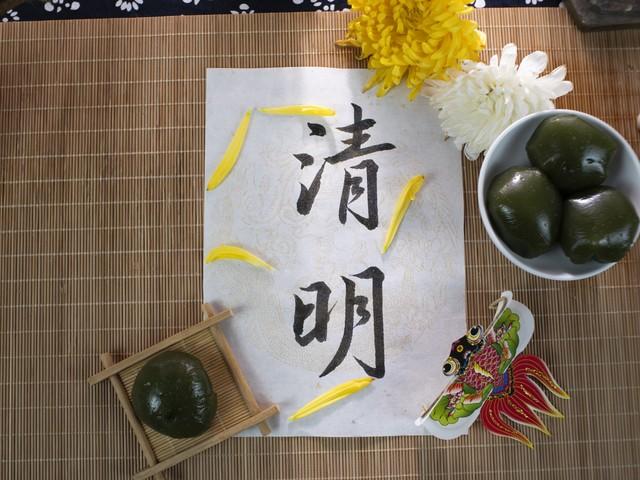

"燕子来时新社,梨花落后清明。"当

杜牧笔下的杏花村酒旗在记忆里飘扬,你是否也在细数这个特殊节气的禁忌?老祖宗传下的"清明三不做"像三把钥匙,藏着让家族永续安宁的密码。

第一不做:不在坟前论是非

“清明不插柳,红颜变皓首”,这句流传千年的农谚,宛如一把神秘的钥匙,暗藏着诸多玄机。在清明扫墓之时,最忌讳的便是将家长里短带到那青烟缭绕之处。像是兄弟妯娌间因财产产生的纠葛,邻里之间积累的矛盾,都不应在此提及。

当人们在墓前烧纸钱时,那跳跃的火光,映照出的可不仅仅是墓碑。仔细瞧,火光闪烁间,仿佛整个家族的过往都在其中浮现,家族的脸面也尽显无遗。

就说去年,邻村有这么一户人家。兄弟二人在父亲的坟前,为了宅基地的事情吵得面红耳赤,情绪激动到了极点。谁能想到,烧着的纸钱突然被一阵风卷了起来,直接点燃了旁边的枯草。这事儿一出,在村里传开了,老人们念叨了整整一年,都说:“先人看着呢!” 其实静下心来想想,清明时节大家团聚于此,本是为了追思先人。

若是让利益纷争这种俗事,污染了这份对先人的纯粹追思之情,那岂不是白白辜负了跋山涉水回乡祭扫的初衷?

第二不做:不踏暮色归家门

“早清明,晚寒食”,这句讲究可不是凭空而来的。在城市里,有时能看到一些人下班后,匆匆忙忙地赶去墓园。然而,在老辈人的眼里,这可是犯了大忌。那为什么要在午时之前完成祭扫呢?

清晨,当山间的晨露还未消散,此时上山,有着诸多好处。一来,可以巧妙地避开午后骤然刮起的山风,那风常常会带着丝丝凉意,让人有些许不适。二来,趁着阳气逐渐上升的时刻,能真切地感受到万物生长的蓬勃力量。

有一个很有意思的细节,很多地方至今还保留着 “挂青” 的习俗。在清晨时分,折下带着露水的柳枝,将其挂在自家的门楣之上。

据说,这样做能够给一家人带来一整年的清爽。若是拖到日头西斜才去做这些事,不仅柳枝会变得蔫巴巴的,就连那份对自然的敬畏之心,也会跟着大打折扣。这难道不是在提醒我们,对待传统,不但要遵循时间的规定,更要用心去对待吗?

第三不做:不携怨气入祠堂

“清明晒家谱,冬至祭祖宗”,不知道您有没有留意到,那些传承了百年的家族,在清明晒谱的时候,从来不让心中有芥蒂的子孙去触碰族谱。这可不是什么迷信行为,而是他们深知 “心不净则事难成” 的深刻道理。

想象一下,一个人带着职场上的怨气,或者夫妻之间的矛盾,去擦拭祖宗的牌位。此时,他擦拭的仅仅是灰尘吗?不,他擦拭的是家族传承的尊严,是对先人的敬重。

现在有一个现象很值得玩味。许多年轻人开始用录音笔录下扫墓时长辈讲述的家族往事。这看似十分新潮的做法,实际上却暗合了 “口传心授” 的古训。

当抱怨变成了认真倾听,当计较化作了对家族传承的重视,或许这才是 “子孙无灾祸” 的真正含义。毕竟,家族记忆,本就需要一颗纯净的心来好好承载。

第一要做:家族围炉话春秋

“清明不拆柳,家和人长寿”,这句在岁月中逐渐被遗忘的老话,实则道破了天机。祭扫归来,最适宜全族围坐一处。长辈们操着熟悉的方言,娓娓讲述着太爷爷当年闯关东的传奇故事,每一个细节都仿佛带着往昔的温度。孩童们则好奇地模仿着曾祖母纳鞋底的动作,小手有模有样地比划着。

在那些传承百年的家族里,清明夜的饭桌上,总有一盘嫩绿的艾草糍粑。这可不是普通的吃食,它承载着家族的记忆,每一口都是对先辈的缅怀,是将家族记忆融入胃里的庄重仪式。

如今,有个有趣的现象值得留意。年轻人流行用手机录下扫墓时长辈讲述的往事。这看似新潮的举动,实则暗合了 “口传心授” 的古老智慧。

当三代人围坐在冒着腾腾热气的清明粥锅旁,把手机支在腌菜坛子边录像时,窗外淅淅沥沥的雨声,自然而然地成了最应景的天然背景音乐。

原来,所谓的 “子孙无灾祸”,不过是让家族故事在岁月中永远延续,始终冒着生活的热气。

第二要做:趁露折枝寄相思

“早烧金银晚烧纸,错过时辰误整年”,您是否曾好奇,为何老人总在天还蒙蒙亮时就催人上山?清晨,晨露未干的柳枝最为柔韧,轻轻一折便能取下,带着清新的夜气。艾草也散发着阵阵清香,弥漫在山间。

看看城里人买的塑料柳条插在门上,那颤巍巍的假叶子,毫无生气,怎能与沾着山雾的真枝条相比?折一支带着晶莹露珠的野花,供奉在碑前,这饱含诚意的举动,胜过九十九朵包着玻璃纸的菊花。

很多地方至今仍保留着 “露水研墨” 的习俗。黎明前,接来松针上的露水,和着朱砂书写祖宗牌位,那墨迹历经百年都不会褪色。

这哪里是什么迷信,分明是将对自然的敬畏,化作了笔尖的虔诚。下次扫墓时,不妨试着用手帕接点树叶上的晨露,那时您便能深刻体会到 “清明一滴水,胜过三炷香” 的含义。

第三要做:守灶添火续炊烟

“清明灶火旺,福气年年长”,这句话可不是随口一说。您是否留意过,那些讲究的人家,在清明当天,灶台的火种是绝不外借的。这 “不借火” 的规矩背后,藏着一个温暖的秘密。全家人围守在灶火旁,一起包青团,灶火的火星噼啪作响,空气中弥漫着青团的香气,那是代代相传的生活热气。

如今,使用煤气灶的年轻人,也应在这天特意煮上一锅慢火粥。看着米汤在锅里咕嘟咕嘟翻滚,这声音,就是最动听的家族进行曲。

还有个特别戳心的细节。许多游子会特意留一把故乡的泥土,在清明时撒在租住房的盆栽里。这看似矫情的举动,实则是在城市的水泥森林里,延续着 “土灶炊烟” 的记忆。

当现代人用电磁炉炒着艾草鸡蛋时,窗台上那株沾着老家尘土的绿萝,正悄悄地长出嫩绿的新芽。

写到这儿,忽然想起《岁时百问》里的解释:"万物生长此时,皆清洁而明净"。清明真正的禁忌,或许不在那些具体行为,而在能否保持对生命的敬畏。

您看田间地头忙着种瓜点豆的农人,他们深谙"清明前后一场雨,强如秀才中了举"的道理,把对自然的尊重化作了春耕的节奏。

若您觉得这些老讲究藏着智慧,不妨点个赞让更多人看见。要是您家乡还有特别的清明习俗,欢迎在评论区聊聊。

后提醒句:三天小长假出门踏青,记得带伞——"清明时节雨纷纷"可不是说着玩的!转发收藏这篇文章,明年清明还能翻出来对照着看呢!