麻烦您点击一下红色的“关注”按钮,方便与您进行讨论与分享,也给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

六更每天分享精彩故事:

不怀好意的提问?在2024年11月29日的一个阳光明媚的日子里,

外交部的发言人毛宁在例行记者会上如往常一样,面对媒体的提问。

路透社的记者打破了会议的宁静,提到了一个引人注目的话题:

北京的一家法院刚刚以间谍罪判处中国记者董郁玉七年有期徒刑。

面对这个国际舆论的焦点,毛宁的回应如同一位老练的武侠,稳重而坚定:

“中国是一个法治国家,司法机关会严格依照法律程序处理案件,

任何违法犯罪行为都将依法追究。”

董郁玉一副“鬼子”模样

董郁玉一副“鬼子”模样看到董郁玉的照片,大家可能会心一笑,想起了“鬼子”这个词,

董郁玉的形象在网上引发了不少讨论,

有人调侃他在电视剧里演“太君”都不需要化妆,是个“天生”的角色。

关于他的身份,有网友猜测他可能是日本人,只是在中国秘密培养的间谍。

虽然这个说法听起来像是网络小说的情节,但却也引发了不少人的关注。

董郁玉的履历

董郁玉的履历董郁玉,1964年,他在辽宁旅顺出生,聪明才智自小就显露无疑,

17岁那年,他以优异的成绩考入了北京大学,成为了许多人心中的“天之骄子”,

1987年,23岁的他从北大法律系毕业,顺利进入了中国的一流媒体《光明日报》,

担任评论员。在那里,他的才华得到了充分的发挥,迅速成长为一位备受瞩目的媒体人。

1996年,董郁玉负责编辑的文章《对“跑官”“要官”“买官”“卖官”者决不能宽容》获得了中国新闻奖三等奖。

那一年,他才32岁,成为了《光明日报》的编辑,前途一片光明,但生活总是充满了意外的转折。

“沦陷”之路

“沦陷”之路据说,董郁玉的“沦陷”与他两次公派留学密切相关。

2006年,他获得了去哈佛大学深造的机会,在美国的求学生活中,他被外国情报机构盯上,

面对金钱的诱惑和西方意识形态的洗脑,董郁玉的立场开始动摇,逐渐走上了一条不归路。

在哈佛,他学习了法律,还无形中接受了价值观的洗礼。

2010年,他又前往日本担任访问学者,结果在日本的经历让他更加“沦陷”。

如今,他甚至在北海道大学公共政策大学院担任教授,是一位“身在曹营心在汉”的典型。

从一个优秀的记者到如今的间谍罪名,董郁玉的转变让人不禁感慨:这世界真是变化无常。

或许在他心中,曾经的理想与现实的冲突,让他最终选择了不同的道路。

对于我们来说,这是一个人的故事,更是一面镜子,映射出当今社会中许多人的挣扎与迷失。

毛宁在记者会上的回应,仿佛是在提醒大家,法律的天平不会因为个人的背景而倾斜。

无论曾经多么辉煌,一旦触犯法律,终究要为自己的行为负责。

间谍的阴谋论:焚烧秸秆污染空气

间谍的阴谋论:焚烧秸秆污染空气到焚烧秸秆,大家可能会想到董郁玉这个名字。他就是曾经在日本的“关照”下,

给我们的农村政策添了不少麻烦,他在光明日报社评论部任职的“高管”,

在国内发声的时候,总是带着些“私货”。

他的文章里夹杂着对日本的“赞美”,让人怀疑他是不是在为日本摇旗呐喊。

更令人咋舌的是,他在日本的鼓动下,首次提出了焚烧秸秆会污染空气的论调。

于是乎,这项政策在中国被迅速推广,焚烧秸秆的行为都被视为“犯罪”。

你瞧,这个政策推行了这么多年,然而却没有一个扎实的科学依据来支撑。

说什么焚烧秸秆会污染空气,真是让人哭笑不得。

老百姓们可是在这片土地上焚烧秸秆上千年了,难道空气就突然被污染了?

某些地方甚至到了极端的地步,收割小麦的时候,居然要求一边洒水一边收割,

仿佛不这样做就会让空气变得“污染”。

说到“环保”,国外的朋友们可没闲着,照样该烧烧,该排放排放。

而我们这边却把环保的经念得有些“歪”。

焚烧秸秆的好处其实是显而易见的,尤其是在农业上,

它可以有效地清理土地,促进土壤的再生,

可那些所谓的“专家”们却在不断夸大焚烧的弊端,仿佛不焚烧就能拯救整个地球。

接头交换情报,当场被抓董郁玉最终在与日本“外交官”接头的时候,被中国的安全部门当场抓获,人赃俱获。

他本以为自己可以顺利出国,享受他的“美好人生”,

却没想到自己的每一步都在国安的监视之下。

背叛祖国、成为日本的“走狗”,这种行为终究是无法掩盖的,注定要被历史铭记。

在这场焚烧秸秆的“环保”闹剧中,我们要反思政策的合理性,

还要警惕那些隐藏在我们身边的“专家”。

他们所推崇的“科学”与“环保”,有时可能只是掩盖在表象之下的另一种利益。

真正的环保,不应该是抹杀传统与发展的平衡,

而是要找到一个合理的解决方案,让自然与人类和谐共生。

焚烧秸秆的政策让我们看到了信息传播的力量,也让我们意识到,作为普通百姓,

我们有责任去思考、去质疑那些看似“科学”的论断。

希望未来的环保政策能够更加理性、科学,而不是被某些“专家”操控的工具。

让我们共同努力,守护好这片土地的未来!

董郁玉被查的思考:还有多少这样的“董郁玉”在潜伏

董郁玉被查的思考:还有多少这样的“董郁玉”在潜伏董郁玉被抓的消息引起了不少人的关注,随之而来的问题是:

在中国的某个角落,还有多少个董郁玉在潜伏呢?这可真是让人不寒而栗的事情。

说到近年来的奇闻轶事,让人应接不暇。

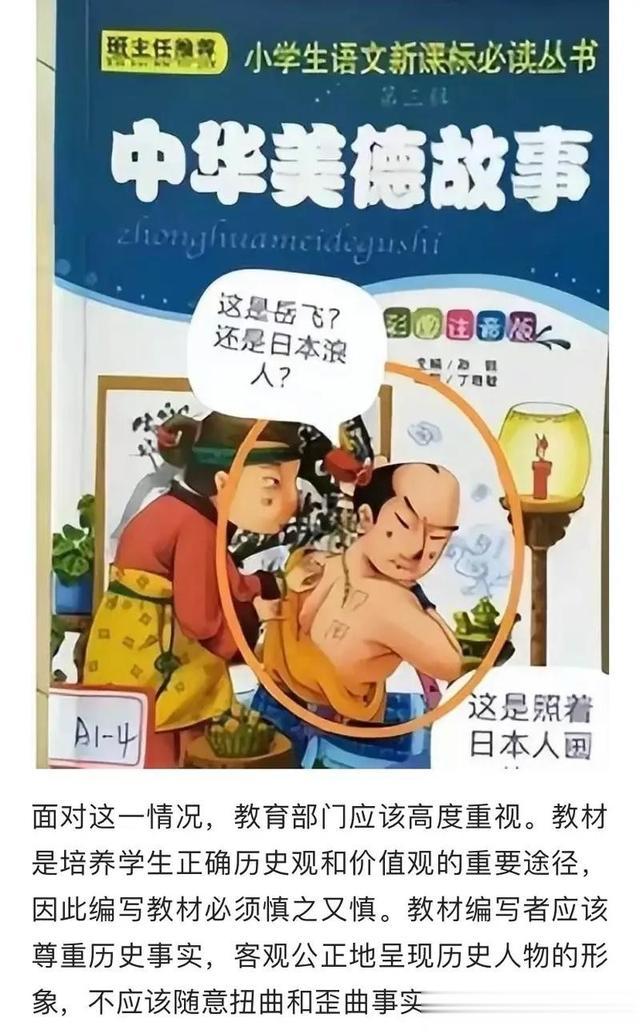

比如,国内的教材中竟然出现了为日本“洗白”的内容,让人目瞪口呆!

有些作家跑去日本,带着一大笔经费,回来后只需写一两篇赞美日本的文章,

仿佛在说:“看,这就是我们对日本的深情厚谊!”这到底是在做什么,真是让人捉摸不透。

更让人感到惊悚的是,遍布全国的日本学校,成了日本在中国的“人才摇篮”。

有些孩子在中国出生、长大,却接受的是全方位的日式教育。

这些小朋友在外面走动时,谁能分得清他们是中国人还是日本人?

这可真是让人心里发毛,仿佛在说:“你们到底是属于哪个国家的?”

还有最近最热门的话题之一就是他们的核污水排放,

听说有些人对此大力辩护,声称“已经达到了安全标准,根本没有危害。”那么,问题来了,

既然没有危害,为什么日本还要花费巨大的精力把这些污水排放到海里呢?

一问之下,这些辩护者往往就变得无言以对,像是被问住的小白兔,满脸懵逼。

网络上关于日本的分析文章层出不穷,但一旦有点对日本的不满或批评,

这些文章就可能面临流量骤降的命运,甚至被直接删掉,

这种现象细想起来,也让人感到毛骨悚然,

仿佛在提醒我们:在这个信息时代,言论自由的背后,隐藏着多少看不见的压力。

究竟是什么原因导致了这样的现象呢?首先,教育体系的渗透无疑是一个重要因素。

日本在中国开设的学校,教授日语和日本文化,

在潜移默化中影响着学生的价值观和世界观。

许多家长为了让孩子接受更好的教育,纷纷选择将他们送入这些学校,

而孩子们在这样的环境中,逐渐形成了对日本文化的认同感。

再者,媒体的倾斜也不容忽视。某些媒体在报道日本相关事件时,

往往选择性忽略负面信息,美化日本的形象,

这种信息的不对称,导致了公众对日本的认知出现偏差。

一些自媒体为了追求流量,甘愿充当“洗白”的工具,结果导致了舆论环境的扭曲。

而在网络舆论的另一面,许多爱国的声音却常常被淹没。

那些敢于批评日本的文章,往往遭到封杀,作者本人的账号也会被封禁。

这种现象让人感到无奈,也让人对未来的舆论环境感到担忧,

难道我们只能在网络的角落里默默发声,无法公开表达自己的观点吗?

网络迷乱信息,我们作为普通人,应该如何应对呢?首先,我们要保持独立思考的能力,不被表象所迷惑。

其次,要积极传播真实的信息,抵制那些不负责任的“洗白”言论。

最后,鼓励更多的人关注国家的未来,参与到公共事务中来,

让我们的声音在更大范围内被听到。

六更相信大家已经了解了这位日本间谍被抓的消息,及背后隐藏的思考,

对此,你有什么想说的呢?欢迎在评论区讨论!