1954年的湖南湘潭,太阳火辣辣地烤着大地。

乡公所里,一位老农慢吞吞地喝着茶水,眼神却一直停留在墙上那幅画像上。

他布满皱纹的脸上,写满了岁月的痕迹,仿佛藏着数不清的故事。

突然,他用颤抖的手指着画像,声音沙哑地说:“润之…他是我的兵…” 这句话让在场的人都惊呆了,就像平静的湖面突然被扔进了一块石头。

一个普通的乡下老农,怎么会和毛主席有这样的关系?

要理解这件怪事,就得回到1911年。

那一年,辛亥革命爆发,到处都是混乱和不安。

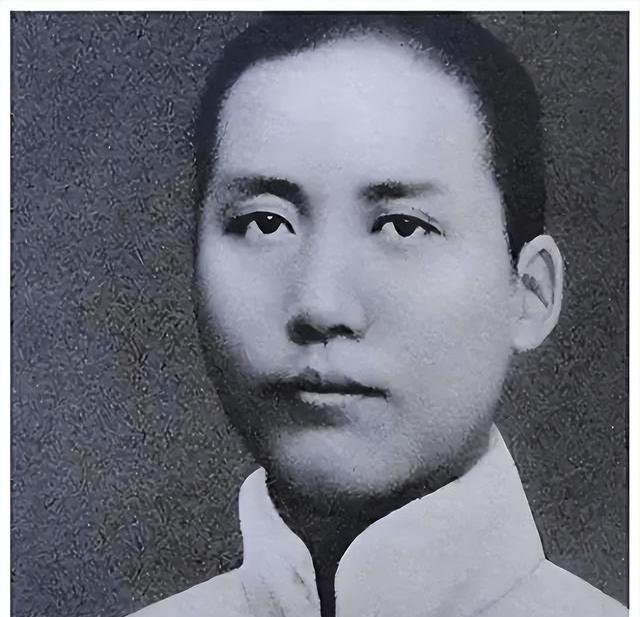

18岁的毛泽东,还是个学生,但他不想袖手旁观,决定去参军。

当时的中国,就像一个生病的老人,内忧外患,民不聊生。

清政府就像个昏庸的管家,国家被搞得乱七八糟。

外国列强又像一群饿狼,都想来分一杯羹。

在这样的乱世里,很多有志青年都站了出来,想救国救民。

毛泽东想去参军,可不是那么容易。

他长得瘦瘦高高的,看起来文弱,不像个当兵的料。

招兵的军官看他这样,都犹豫了。

关键时刻,一位姓朱的班长站了出来,他觉得毛泽东眼神里有种特别的东西,就帮他做了担保。

这位朱班长,就是后来老农口中的“我的兵”故事里的关键人物。

朱班长为人豪爽,也很有见识。

他看出毛泽东的潜力,对他很照顾。

毛泽东也特别尊重这位班长,把他当成自己的良师益友。

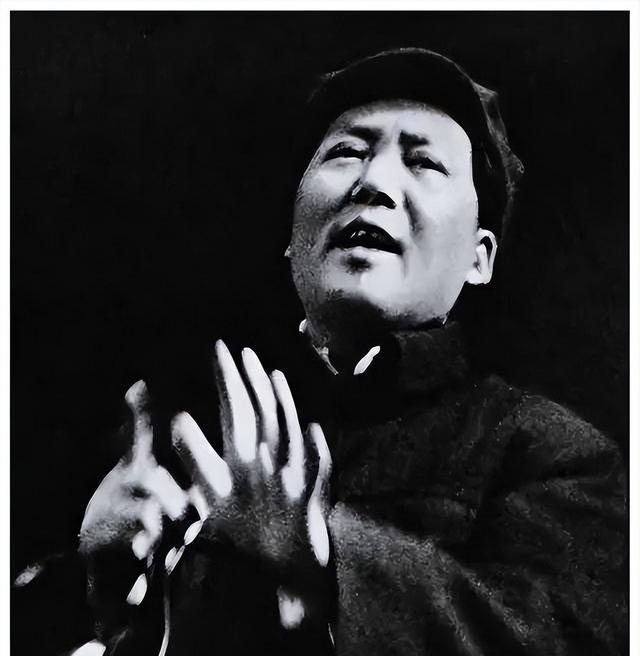

在军营里,毛泽东不仅认真学习军事技能,还经常和战友们讨论国家大事。

他口才很好,说起革命道理来头头是道,大家都喜欢听他讲话。

除了朱班长,毛泽东还有一个叫郭友胜的战友。

郭友胜是个老实人,对毛泽东也很佩服。

他们一起训练,一起讨论,结下了深厚的友谊。

虽然这段军旅生涯很短暂,但对毛泽东的影响却很大。

他意识到,光靠打仗不能救国,还要找到别的办法。

后来,他离开了军队,去寻找新的救国之路。

离开军队后,毛泽东走上了革命的道路。

他从湖南到北京,经历了无数的艰难险阻。

他领导的革命,就像一颗小种子,慢慢地生根发芽,最终长成了一棵参天大树。

而他的两位班长,朱其升和郭友胜,却在革命的洪流中牺牲了。

时光飞逝,转眼几十年过去了。

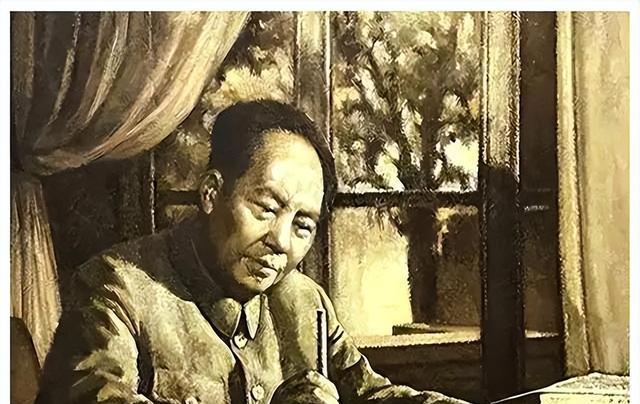

新中国成立后,毛泽东一直惦记着这两位老战友,多方寻找他们的下落,却一直没有消息。

直到1954年,那位老农在乡公所的一句话,才揭开了这段尘封的历史。

其实,这位老农并不是朱其升,而是郭友胜。

朱其升确实在战争中牺牲了,而郭友胜则幸运地活了下来,回到了家乡。

这么多年过去,他一直默默无闻地生活着,直到看到毛主席的画像,才激动地说出了那句“他是我的兵”。

这个故事,就像一面镜子,映照出了中国革命的艰辛历程,也展现了革命者之间深厚的友谊。

就像古时候,刘备、关羽、张飞桃园三结义一样,虽然时代不同,但他们之间的情谊,同样令人感动。

老农、毛泽东、朱其升和郭友胜,他们的故事,只是中国革命历史长河中的一朵小浪花。

但正是千千万万个这样的“小浪花”,汇聚成了波澜壮阔的革命洪流,最终推翻了旧世界,建立了新中国。

这个故事也告诉我们,要珍惜现在的生活,因为它是无数先辈用生命和鲜血换来的。