赵立新的人生开场白带着鲜明的时代烙印。

在武汉军营大院度过的童年,父亲褪下军装后在新华书店工作的身影,构成了他最初的文化启蒙。

那些堆满仓库的泛黄书页,像一扇扇通向未知世界的窗户——这个习惯躲在书店角落看书的少年,在《红与黑》中见证于连的野心,在《战争与和平》里感受历史洪流,这种独特的成长轨迹,为他日后在表演艺术中展现的文学性埋下了伏笔。

当高考成绩单将他的大学梦击碎时,命运的转折点悄然降临。

艺术生的选择看似是曲线救国,实则暗合了他骨子里对舞台的渴望。

在中央戏剧学院的排练厅里,凌晨三点仍在揣摩哈姆雷特独白的赵立新,用汗水将天赋锻造成锋芒。

那版轰动校园的《哈姆雷特》,不仅是演技的试炼场,更是他建构表演哲学的起点——当他把匕首抵在胸口时,眼中闪烁的不是表演技巧,而是灵魂深处的震颤。

跨文化求学的经历堪称一场艺术苦修。

在莫斯科戏剧学院的寒冬里,他裹着旧大衣研读斯坦尼体系的手稿,将理论化作肢体语言;在斯德哥尔摩皇家剧院的镁光灯下,他扮演的麦克白说着瑞典语,却让北欧观众为莎翁笔下的人性悲剧落泪。

这种文化嫁接的能力,让他归国后在《大明王朝1566》中塑造的严嵩,既有东方权臣的城府,又带着西方戏剧的张力,成就了国产历史剧中最具深度的反派形象之一。

跨国身份与文化认同的撕裂当赵立新在瑞典皇家剧院签下入职合同时,他或许未曾料到,那支签字笔划下的不仅是职业生涯的新起点,更是文化认同危机的开端。

90年代初期,中国艺术家海外发展往往伴随着身份重构的阵痛。

在斯德哥尔摩的移民局窗口递交入籍申请的那个午后,他是否想起过新华书店里泛着墨香的中文典籍?

这种身份转换的代价,在二十年后化作舆论场的惊雷。

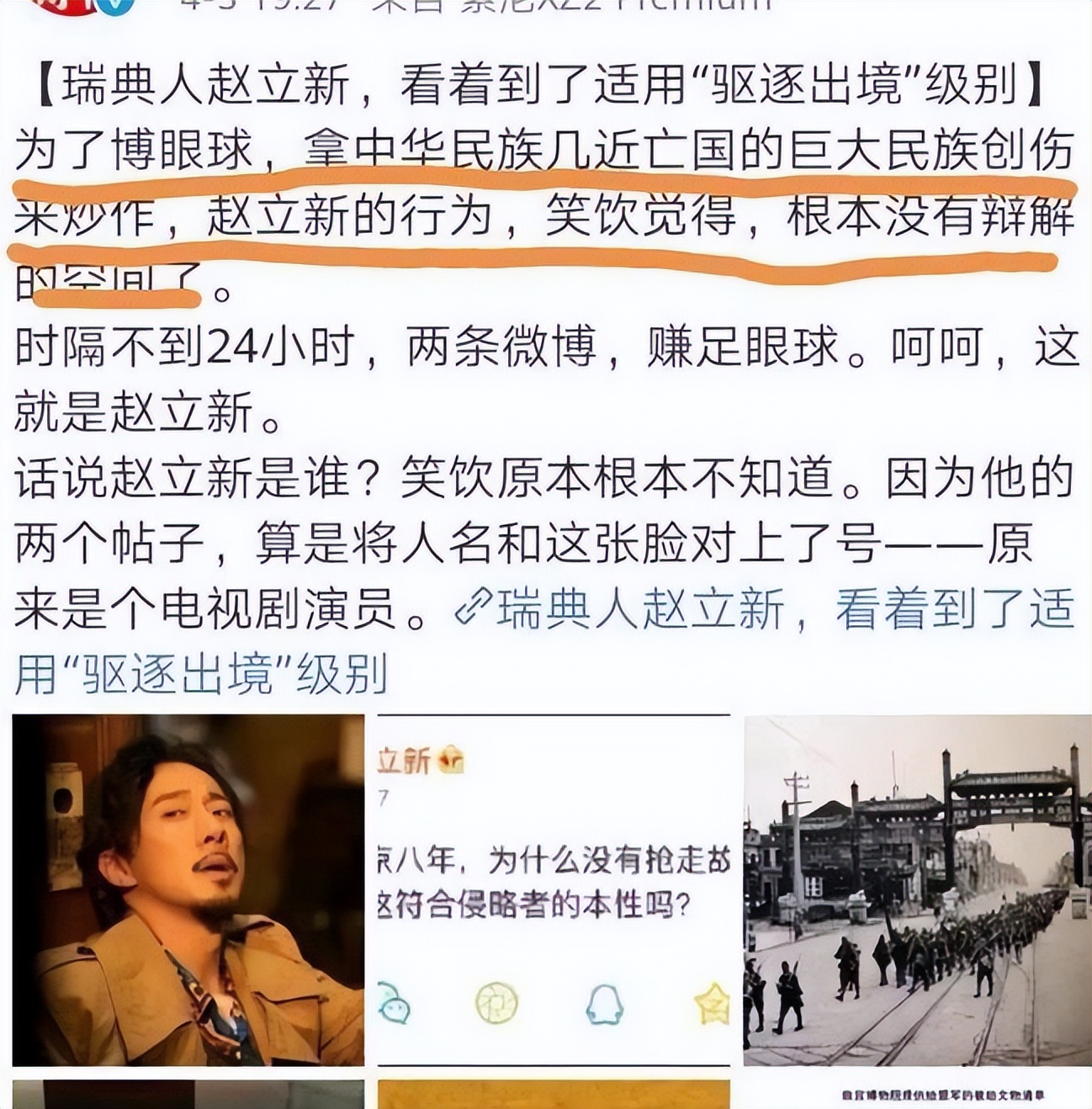

2019年的争议言论像一面棱镜,折射出跨国艺术家的认知困境。

当他在社交平台发出那个引发轩然大波的疑问时,或许自认为是站在"客观中立"的学术立场。

但历史伤痕从来不是可以随意解构的学术课题,南京大屠杀幸存者李秀英的证词、重庆防空洞里发霉的粮食、故宫文物南迁路上破碎的青铜器——这些具象的历史记忆,与抽象的理论探讨之间,隔着整个民族的集体创伤。

值得玩味的是,赵立新事件恰逢中美贸易摩擦加剧的国际语境。

2018年皮尤研究中心数据显示,全球对中国持正面看法的比例下降6个百分点,这种外部环境放大了公众对"文化背叛"的敏感度。

当他的瑞典籍身份被曝光,网友的愤怒不仅针对个人,更是对那个时代"出走者"的集体情绪投射——那些年放弃国籍的明星名单被反复翻炒,构成了一场迟到的身份审判。

新媒体时代的公众人物责任社交媒体的放大效应,将赵立新推向了当代传播学的经典案例库。

据统计,2019年4月2日那条争议微博的传播速度达到每分钟转发300次,舆情监测曲线呈垂直上升态势。

这不禁让人想起传播学者麦克卢汉的预言:媒介即讯息。

当140字的碎片化表达遇上民族情感这个火药桶,任何理性讨论的空间都会被瞬间蒸发。

比较研究显示,类似的文化翻车事件在不同国家呈现差异化处理。

好莱坞明星因政治不正确的言论可能面临项目搁浅,但少有全面封杀;韩国娱乐圈对"辱韩"行为的惩戒则更为严厉。

中国网络空间形成的"舆情雪崩"现象,既是爱国主义教育的成果彰显,也暴露出公众人物风险教育的缺失。

中央戏剧学院近年增设的"艺人媒介素养"课程,或许正是行业痛定思痛的产物。

在赵立新转战小剧场的身影后,我们看见文化市场自我净化机制的残酷与必要。

大数据显示,其参演剧集下架后,视频平台历史正剧流量反升15%,说明市场具有强大的代谢能力。

北京某小剧场经理透露,现在预定脱口秀演出需签订"政治立场承诺书",这种行业自律的升级,勾勒出新时代文艺工作者的责任边界。

救赎之路在何方?在东京某华人社区剧场,有人目睹赵立新指导留学生排演抗日题材话剧。

这种颇具黑色幽默的场景,或许暗示着某种迟来的文化回归。

心理学中的认知失调理论可以解释这种矛盾:当现实行为与原有价值观冲突时,个体会通过改变行为来缓解焦虑。

排演红色剧目,可能正是他重建文化认同的尝试。

对比同类案例或许能带来启示。

某归化运动员在争议后通过公益行动重建形象,某学者因不当言论转入考古研究——这些"社会性死亡"后的重生样本,为赵立新们提供了参考路径。

但文艺工作者的特殊性在于,他们的救赎必须通过作品完成。

是否有可能出现一部深刻反思的作品?

这需要时间与诚意的双重考验。

文化部2022年发布的《演艺人员从业规范》中特别强调"历史观教育",中国传媒大学随之开设"表演艺术与国家叙事"研修班。

这些制度性建设,正在重塑行业生态。

对赵立新而言,真正的转机或许不在于重返荧幕,而在于能否成为后来者的警示教材——在戏剧学院的课堂上,他的故事正被写入"艺德教育"的典型案例库。

结语在横店影视城的民国街巷,群演们仍在热议某个过气明星的八卦。

赵立新的故事,早已化作行业传说里的一个注脚。

当我们剖析这个"天才坠落"的案例时,实际上在审视整个时代的文化神经。

那些被撤架的作品像一面破碎的镜子,既照见个人的迷失,也映出群体记忆的棱角。

或许真正的启示在于:在全球化与民族性之间,每个文化工作者都是走钢丝的人,稍有不慎就会坠入认知的深渊。

而救赎的绳索,永远系在对这片土地最深沉的理解之上。