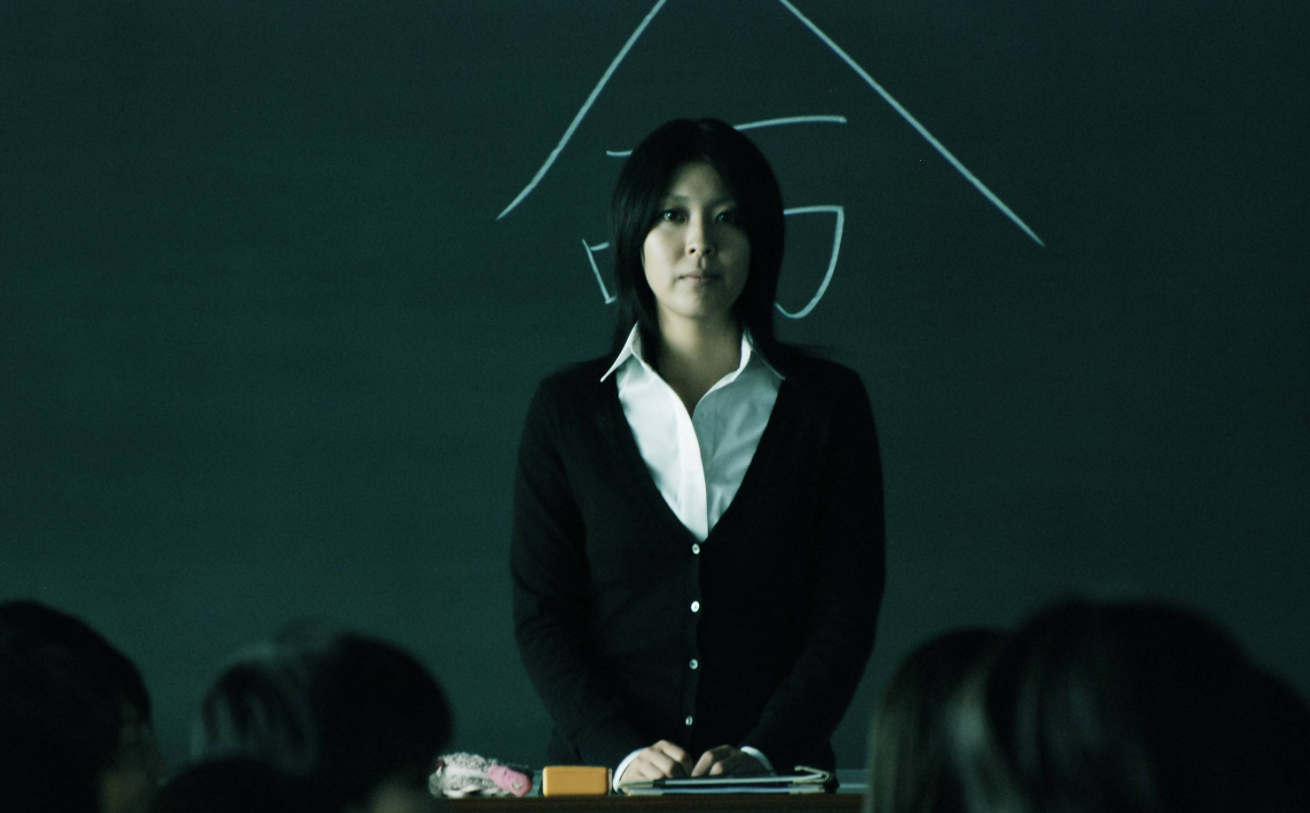

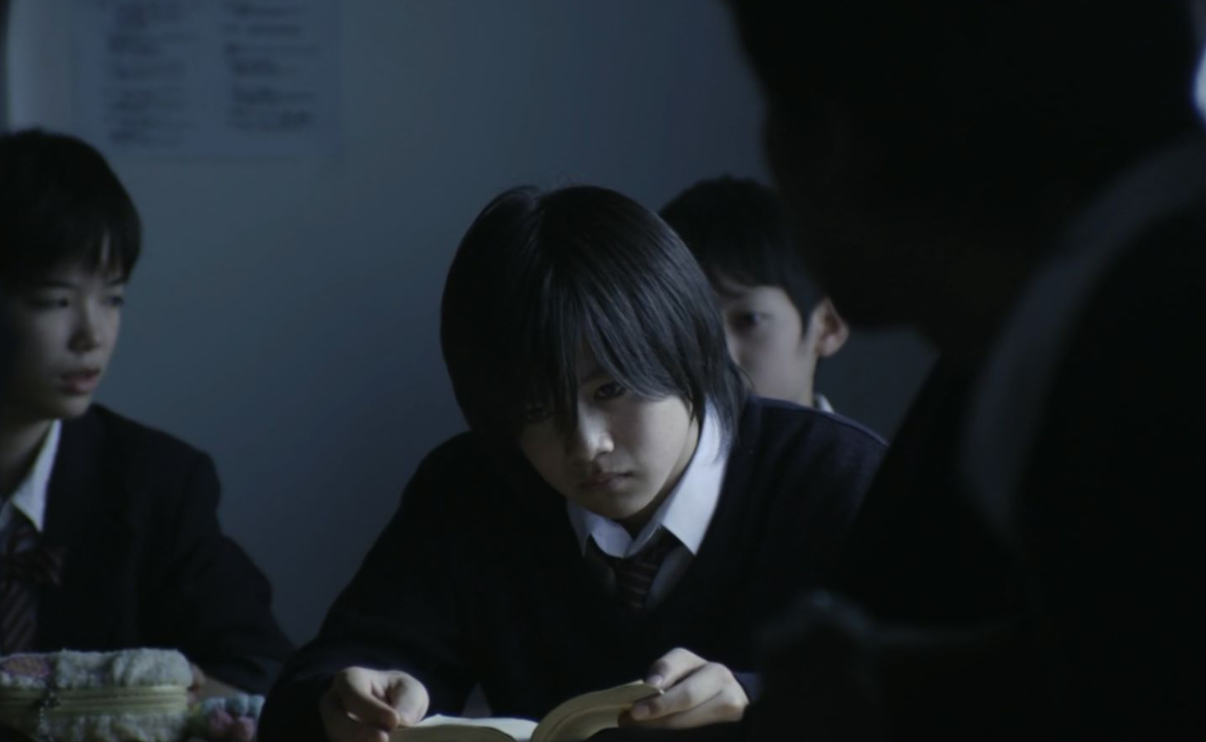

《告白》这部电影上映于2010年,这部电影我看过原著小说,几个少年犯让人极度精神不适,未成年人单纯的恶才是最可怕的。小说里其实也表达出了家庭教育对孩子的影响,过度溺爱或者过度忽视,都会造成严重的后果,那两个少年在家里都有或多或少的问题,他们的父母也不能置身事外,或者说是家庭造成了这一切。

就像前段时间火的韩剧《少年法庭》,基本就是讲这些的,未成年人的恶,真的是很纯粹。痛苦是很难被量化的,甚至是很难被观测的,死去的人我们都很难知道他当时的感受,法律只能去界定一些比较好定量的东西,最重要的是在这个尺度上是公平的,如果同太复仇成为律法,那才是真正的天下大乱,我们讨论的是如何更细化量刑的标准和力度,而不是放弃理性。

我一直都这么认为,人就是性本恶。如果不加节制,不加教育,肆意发展,一定会成为恶人。这也是为什么家庭教育,这么重要的原因。一个完整的家庭,一个素质的家庭教育太重要了,现在太多人想生就生,生完不好好教育。等孩子犯了错,才知道悔过,或者才知道教育,甚至有的还要斥责孩子,也没想过来不来这个世上人家自己又决定不了。如果这个故事的结局,是其实森口老师只是拆了弹,并且假装恐吓渡边,在渡边体会到生命的敬畏之后再笑眯眯告诉他:其实我没炸死哦~但是你既然体会到了生命的可贵,那就重新做人吧!

我觉得这个结局才是致郁,是无力的愤怒。本善和本恶都挺难解释一切的,我更倾向于善恶是一个光谱的两极,善极是一生下来就是绝对的善良之人,环境再恶ta自己也不会变恶,有些人也可能天生就是恶人,环境再好,他也要杀人放火,大多数人是灰色的,既没有绝对的善也没有绝对的恶,会随着周围人的改变而改变。所以既不要太悲观,也别太乐观。

可能每个人的感受不一样的,站在森口悠子的角度觉得,就算复仇了女儿还是回不来,而渡边修哉好不容易要见到母亲了,母亲却被自己炸死,他扭曲的行为都是为了渴求母亲的爱。这个结局对里面所有人而言都不好。而且森口悠子选择复仇,也有一部分是因为两个学生都没有意识到自己的错误,他们没有悔恨。

当年在没有看任何简介的情况下看完了这部电影,大为震惊,毛骨悚然,后来一查,这部戏获得那一年的奥斯卡最佳外语片提名,真的强。而且,这部戏到现在我都记得,最吓人的是最后一句台词,“我骗你的”,女老师把害了自己女儿的学生打击到崩溃之后,一句我骗你的,既达到了目的,又保留了人性,与罪犯形成对比,强烈的冲突。一直到现在,我都还历历在目。这种给精神心灵长久冲击的电影,太少太少。