“骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。缓歌谩舞凝丝竹,尽日君王看不足。”出自唐代诗人白居易作品《长恨歌》,“缓歌谩舞凝丝竹”,说的是杨氏美女配合管弦之乐轻歌曼舞。“丝”指弦乐器,“竹”指管乐器。成语“声色犬马”亦作“声色狗马”,泛指旧时统治阶级的奢靡娱乐方式。人们常用声、色、犬、马来形容生活在人间天上的帝王、显贵的生活。

“声色犬马”的娱乐层次,主要停留于生理的、感官的满足。楚王好细腰,许帝爱翘臀。不仅古代的帝王满足于靡靡之音的娱乐方式,而且现今的权贵大员、许腰带们更是喜欢奢靡的感官刺激。

古今一揆,2008年2月,在河南省安阳市龙安区置度村,考古人员发掘了一座1440多年前隋朝四品官员的墓葬,其中出土的青釉女俑歌舞团队堪比许可腰带的歌舞团阵容强大。这座编号M8的墓葬共出土隋代青釉女俑19件,女俑分侍女俑和伎乐俑两大娄,其中伎乐俑9件。

墓葬所处区域在龙安区置度村南,东北距安阳老城约6公里,位于太行山向东延伸的丘陵边缘,地势略高于安阳老城区。置度村八号墓,规模较大,保存基本完整,这是继1959年张盛墓之后又一座保存完整的隋代墓葬。时代:隋(公元581年—618年)。用途:随葬品。价值:对研究隋代的乐器、生活器皿、服饰、仪态等文化面貌及相州窑生产工艺、水平具有重大意义。

该墓出土了大量的瓷器、瓷俑、陶俑、陶模型明器等。这组青瓷伎乐俑则是这一批瓷俑中独具特色的随葬器物。伎乐俑共9件,瓷质,胎体为灰白,通体施豆青色釉,其中7件乐俑出土的位置在棺床前,横向排列为内弧状,保存大体完整。伎乐俑均为少女模样,其中1件俑(指挥俑),2件为舞者形象,其他的俑手持乐器分别是排箫、箜篌、箫、笙、笛、钹等。

这9件伎乐俑均为站立姿态,姿容典雅,体态轻盈,身形纤秀,弹奏姿态惟妙惟肖。伎乐俑均头发向上梳于头顶,发髻向左偏,高鼻小口,眼中含笑。身穿对襟窄袖襦裙,下身着紧身及足长裙,裙腰高齐至胸口,胸前系扎的长带飘飘垂于身前,脚着高头鞋履。其中两件女舞俑身姿婀娜,体态柔美,翩翩起舞,生动地再现了隋代乐舞表演的场面。

据考古人员研究,安阳置度村隋墓M8是近年来安阳地区的隋代墓葬中最重要的发现,因未发现墓志,依据墓葬形制、随葬品组合、随葬器物特点等分析,该墓葬应属于隋代前期晚段,墓主人应是拥有大量财富的地主富商或三、四品官员。该墓出土的伎乐俑,在人物造型上和雕塑手法上体现了隋代俑的艺术特色,乐器的种类和组合形式与隋代《七部乐》中《安国伎》较接近。

置度村M8出土的伎乐俑,在人物造型上,体态轻盈优雅,长裙飘飘欲飞,弹奏姿态惟妙惟肖,人物神情形象生动,造型优美传神,生动地再现了隋代的生活风貌,为唐代塑造工艺的发展打下了坚实的基础。这组伎乐俑的发现为人们研究隋唐历史文化和中国民族音乐提供了非常珍贵、直观的资料。

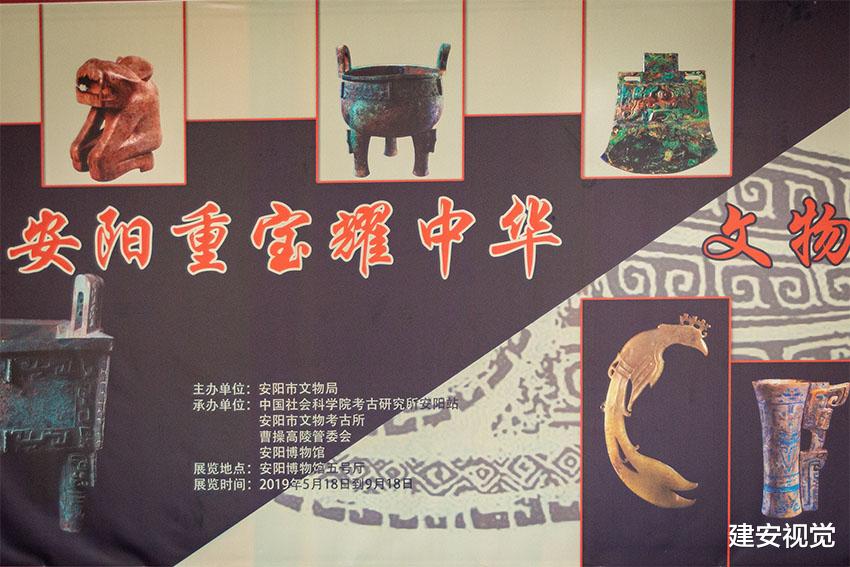

1949年以来在安阳地区发现的很多隋墓,墓主一般具有较高的身份,这或许与北周大象二年(公元580年),隋文帝杨坚焚毁邺城、迁邺地之民于安阳,安阳成为相州、魏郡、邺县三级治所的事件有关。隋墓在今天安阳老城区的北部、西部和西南部发现较多,所出瓷器从釉色及器形上判断多为相州窑产品,安阳相州窑是中国北方最早的青瓷窑系之一,对中国白瓷的起源具有开创性的意义。2019年5月,安阳置度村隋墓M8出土的隋青釉女俑入选“安阳重宝”,代表安阳厚重文化底蕴和古都形象的参与了河南省“古都重宝耀中华”的最终评选。(王建安 摄影)