于文华不再隐瞒,承认与朱之文的关系:我们只是朋友!

星光背后的音乐传承者

1993年的中国乐坛,正经历着从政治抒情向市井民谣的转型。

在这个特殊的时空节点上,于文华与尹相杰合作的《纤夫的爱》如同春雷般炸响。

时任中国唱片总公司编辑的李凡,在整理积压作品时意外发现了这首尘封两年的小样。

当于文华用带着唐山乡音的普通话演绎这首歌曲时,录音棚里的调音师曾数次皱眉。

谁也没料到,正是这种未加雕琢的质朴,反而击中了改革开放浪潮下城市听众的乡愁情结。

数据显示,该单曲卡带在1993-1995年间创下1200万盒的销售奇迹,相当于当时每100个中国人就拥有1盒《纤夫的爱》。

这种对民间音乐基因的敏锐捕捉,成为了贯穿于文华艺术生命的重要特质。

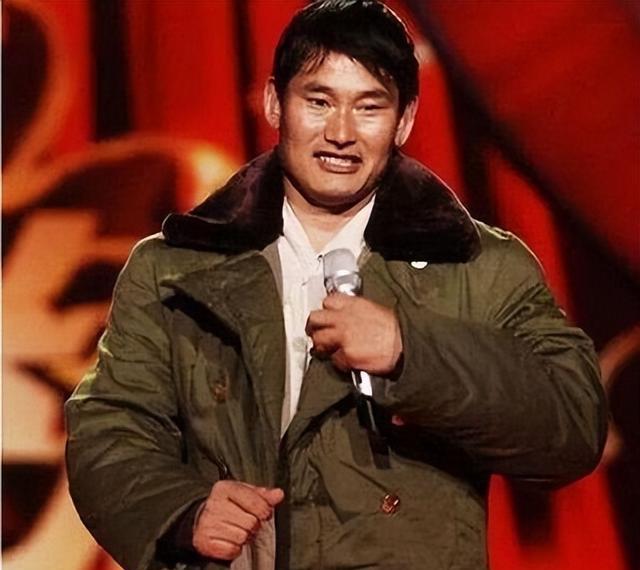

2011年,当她在网络视频中看到朱之文时,屏幕里那个裹着旧军大衣的山东汉子,正用未经修饰的嗓音唱着《滚滚长江东逝水》。

这个画面瞬间激活了她记忆深处的某种共鸣——那是在河北农村度过的童年,是踩着田埂去县文工团报到的清晨,是无数个在录音棚打磨技巧却始终守护着本真的日夜。

伯乐计划的现代演绎

2011年的中国选秀市场正陷入同质化泥潭。

据《中国电视综艺发展报告》统计,当年省级卫视音乐类节目多达37档,但素人选手的晋级率不足0.3%。

在这样的背景下,于文华自费带《星光大道》导演组前往山东单县的行为,堪称行业内的破冰之举。

在朱楼村那个飘着麦香的农家小院,于文华与朱之文的初次会面充满了戏剧性。

这种打破阶层隔阂的真诚,成为了后来师徒关系的基石。

她要求朱之文保留70%的原生态唱法,只对30%的技巧进行优化。

流言风暴中的坚守者

社交媒体时代,名人关系的解构与重构已成为大众娱乐的重要组成。

清华大学传播研究中心2023年的数据显示,娱乐类谣言的平均传播速度是普通新闻的6.2倍。

中国人民大学舆论研究所分析指出,当公众人物将私领域适度公开,能有效消解阴谋论的生存空间。

这种策略的成功,从两人微博粉丝中40岁以上群体占比65%可见一斑。

音乐照进现实的力量

在流量至上的娱乐产业,于文华与朱之文的公益之路提供了另一种价值样本。

在云南怒江傈僳族村寨,跟着朱之文学唱歌的孩子们,有3人考入了省级艺术院校。

这种音乐赋能模式正在产生涟漪效应。

在河北某特教学校的音乐治疗课上,于文华改编的《纤夫的爱》手语版,成为自闭症儿童的情感纽带。

这些超越娱乐范畴的社会价值,或许才是这对师徒搭档最动人的和声。

结语:照见时代的明镜

当我们回望这对艺术搭档的故事,看到的不仅是个人情谊的坚守,更是整个时代的文化隐喻。

在城乡二元结构依然存在的今天,他们的合作打破了阶层固化的想象;在娱乐至死的喧嚣中,他们证明了真诚才是最长效的流量密码。

他们的故事像一面明镜,既照见艺术本真的力量,也映出这个时代对精神原乡的集体追寻。