进化论,是科学史上一个极具影响力且绝妙的理论,严格来讲,它是一个假说。然而,它却也是一门遭受广泛误解的理论。若不澄清这些误解,即便那些不相信神创论的人,也可能会觉得进化论错得离谱。

事实上,随着我们对进化论了解的深入,就会越发惊叹它将曾经神秘的神创论冲击得多么彻底。它如同牛顿力学一般,以极为简洁的理论阐释了复杂的世界,整个过程无需任何超自然力量的介入。

在人类历史的长河中,有两次举世瞩目的环球航行,它们深刻地撼动了人类最根本的价值观。其中一次,是麦哲伦的航行,这次航行有力地证明了地球是圆形的,这一认知广为人知。

但鲜为人知的是另一次意义同样重大的航行。

1831 年底,在东方,道光皇帝正安稳地统治着他的大帝国,丝毫未察觉到,仅仅九年之后,鸦片战争的第一枚炮弹即将无情地落在中国的土地上。

而在地球的另一端,一艘名为 “小猎犬” 号的英国军舰开启了它的第二次航行。这次航行的意义非凡,以至于一百多年后,英国人将他们的火星登陆器命名为 “小猎犬 2” 号。

在 “小猎犬” 号上,有一位年轻的博物学家,名叫达尔文。“博物学” 是那个时代特有的学科。当时,人们对科学满怀热情,对自然科学更是兴趣盎然。加之地理大发现带来了无数新奇的事物,使得 “博物学” 极为热门。达尔文就如同那个时代普通的博物学家一样,每到一个新的地方,他就会下船收集各种动物,精心制作标本,挖掘化石,并详细记录下自己的所见所闻。

在当时,包括达尔文本人在内,没有人能够预见到,这些看似平常的举动,最终竟会彻底改变整个世界。一方面,新思想的形成需要时间的沉淀与酝酿;另一方面,达尔文也被自己的理论所震撼。直到航行结束二十多年后,达尔文才正式发表了进化论。

恐怕在人类历史上,再没有哪一个理论如同进化论这般,自发表之日起,直至今日,始终遭受着护教人士暴风骤雨般的猛烈抨击。如今,我们早已习惯了 “人是从猩猩变来的” 这一说法,但不难想象,在人类首次听闻这种观点时,必定如同听到疯话一般难以置信。更何况,进化论与《圣经》的教义直接相悖。

因此,进化论一经发表,立刻引发了铺天盖地的攻击。其中一次极为著名的咒骂发生在进化论发布后不久,一位护教人士毫不留情地攻击维护进化论的赫胥黎:“你的人猿祖先是你祖父那边的,还是你祖母那边的?” 赫胥黎则巧妙而有力地反击道:“如果让我从人猿和你那样的人当中选一个当祖父,我宁愿选人猿。”

“小猎犬” 号的船长是一位虔诚的教徒,他并不认为搭载达尔文是一项足以永载史册的荣耀,反而觉得这是对他的一种无法忍受的亵渎。他甚至当众举着《圣经》大声疾呼,告诫人们切勿相信达尔文的 “异端邪说”。

然而,再多的咒骂与反对都无法阻挡进化论的传播与发展。

达尔文的伟大之处,与欧几里得相似,不仅在于他构建了一个极具影响力的理论,更在于他的理论在后世的几百年间,不断经受人们的攻击与讨论。令人惊奇的是,每一次的讨论,都为进化论的正确性增添了更多的证据。

起初,有人提出质疑:依据达尔文的理论,地球生物的进化需要长达上亿年的时间。但按照当时地质学的研究成果,地球的年龄远远达不到这一要求,所以进化论显然是不成立的。在当时,达尔文确实无力反驳这一诘问。直到后来,地质学取得了新的发展,人们才发现地球的实际年龄其实足够漫长,完全能够满足生物进化所需的时间。

还有人提出疑问:达尔文指出生物每代之间存在遗传和突变,那么这一过程究竟是如何在生物身上具体实现的呢?以当时的技术条件,这个问题难以得到解答。多年之后,人类发现了基因。基因不仅携带了上一代生物的全部特征,而且在产生下一代时会发生随机的变化,其特性与达尔文的理论完全契合。

当时,还有人质疑:既然达尔文认为生物都是进化而来的,那么理应存在大量处于进化中的过渡型化石,可这些化石究竟在哪里呢?

达尔文只能解释说,由于保存下来的化石数量稀少,所以过渡型化石很难被发现。这一解释在当时听起来有些像狡辩。但随着时间的推移,越来越多能够为进化论提供证据的新化石被陆续发现,其中就包括许多过渡型化石,最著名的当属 “始祖鸟” 化石。

现在,让我们深入探讨一下这个看似熟悉的理论。需要说明的是,进化论是一个不断发展、持续完善的学说。我们所探讨的是以达尔文主义为核心,并经过后人一系列补充与修正的主流观点。

进化论的关键内容主要包括以下几点:第一,生物的基因信息能够遗传给下一代。第二,在遗传过程中,基因会发生不可控制的随机变异。第三,整个生物种群面临着巨大的生存压力,每一代新生物的数量远远超过自然资源能够供养的数量,因此每一代新生物中的大部分都会死亡。第四,生物后天的变化在大多数情况下无法改变基因。

生物进化的具体过程如下:由于每次遗传都会产生一系列变异,所以每一代新生物中总会有一些个体的生理特征与父母辈有所不同,或者说,总会有一些个体长得 “与众不同”。又因为生存压力巨大,每一代中的大部分个体都会死亡。所以,假如这些 “与众不同” 的特征恰好能够适应当时的环境,那么拥有这些特征基因的生物就有更大的概率存活下来,这些 “特殊” 基因也会得以保留,从而成为该生物基因的一部分,生物也就完成了一次微小的 “进化”。

进化论是一个假说,但它无疑是一个绝妙的假说(其实本质来讲,任何科学理论都是假说)。牛顿力学以简洁的理论完美地解释了复杂的物理世界,但却未能涉足生物世界。牛顿力学能够解释生物体中肌肉的运动原理,却无法说明生物为何会长成特定的模样。

当人们观察大自然时,会惊叹于生物的每一个细节、每一个器官的特性都恰到好处,它们都以最有效的方式保障着个体的生存(如果对此没有直观感受,观看两集《动物世界》便能深刻体会)。生物世界中处处彰显着精妙绝伦的 “设计”,这难以用常规思维来解释,很容易让人联想到,是否存在一个万能的上帝精心设计了这一切?

进化论彻底打破了这种神秘性。它如同牛顿力学一样,用极为简洁的理论阐释了复杂的世界,并且逻辑严密,能够自圆其说,无需借助任何超自然力量,甚至比牛顿力学更容易让人接受。不过,进化论也是一门被广泛误解的理论,接下来我们将详细剖析这些误解。

误解一:认为进化论就是生物 “从低级到高级” 的 “进化”。实际上,“进化论” 这个名称并不十分准确,更为恰当的叫法应该是 “演化论”。进化论的核心观点仅仅是,基因中那些适应环境的部分得以保留,不适应的部分则被淘汰,这其中并不存在高级与低级之分。

有些人觉得从单细胞生物进化为人类,是从 “低级” 生物向 “高级” 生物的进化过程,认为人类比单细胞生物更为 “高级”。然而,人类机体构造虽然比单细胞生物复杂,智慧程度更高,但这并不一定代表着这就是进化的必然方向。

假如 “高级” 生物指的是构造更为复杂的生物体,且进化论是 “从低级进化到高级”,那么经过几千万年的 “进化”,为何时至今日依然存在细菌、昆虫等相对简单的生物呢?为何构造比细菌复杂得多的恐龙反而走向了灭绝呢?事实上,为了生存,许多生物的构造从复杂逐渐演变为简单。

达尔文在《物种起源》一书中绘制了一张插图,画的是一棵巨大的树,树根代表原始生物,越往上树的分叉越多,生物也越复杂。这张图似乎暗示了生物是从低级到高级 “进化” 的,生物越进化,构造越复杂。这是《物种起源》中唯一的一张插图,曾经我们的课本上也有这张图,然而,这张图其实是错误的。目前,生物学界更倾向于将所有生物画成一个圆形,越靠近圆心的生物在地球上出现的时间越早,人类和当今所有的动植物均匀分布于圆形的边缘,难以看出谁比谁更高级。

这幅圆形图传达的信息是,无论生物的构造复杂与否,大家都是演化过程中的幸存者。正因为有些人错误地认为生物在演化过程中存在从低级到高级的趋势,从而衍生出了一系列对进化论的误解。

比如在一些基督徒眼中,这种从低级到高级的趋势成了上帝意志的体现;在叔本华那里,这又被视为所有生命都具有某种生命意志的证明。一旦澄清了这个误解,这些观点也就失去了立足之本。

还有一个常见的问题:“如今的猿类为何不再变成人了?” 这个问题的错误根源在于,将进化过程想象成一棵大树,根部的生物都在努力向顶部生长,所以误以为在任何时代、任何情况下猿类都有变成人类的可能性。

如果用圆形图来理解进化,就不会产生这样的误解。人类并不比猴子更高级,所以猴子即便再进化,也不一定会朝着人类的方向发展。它们最终进化成什么样子,完全取决于所面临的生存压力。

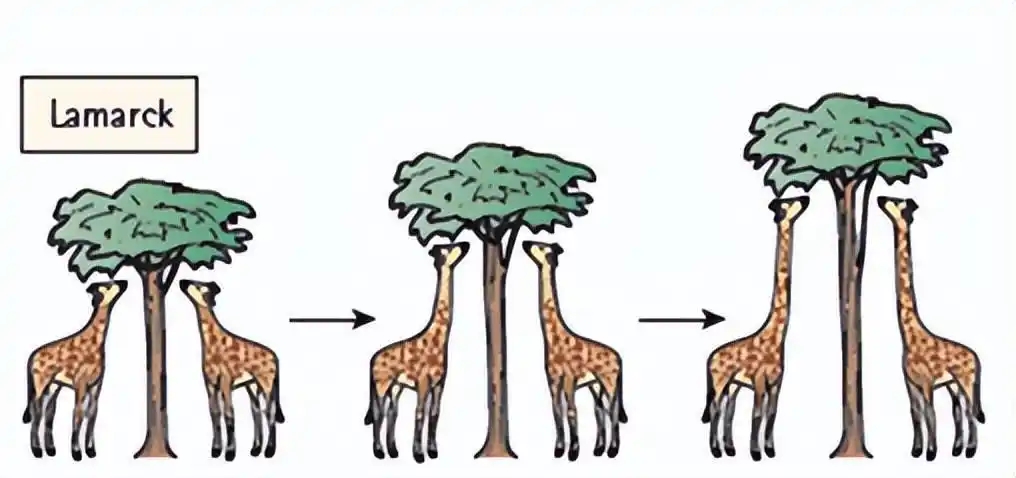

误解二:坚信生物的后天努力能够改变基因。这种观点被称为 “拉马克主义”。我们都熟知 “用进废退” 的说法,比如如果我们长期使用左手工作,左手就会比右手更加粗壮、灵敏。拉马克主义认为,这种 “用进废退” 的现象会影响到下一代。也就是说,以前的长颈鹿由于够不到高处的树叶,便使劲伸长脖子,久而久之脖子变长了,它生出的下一代脖子也会变得更长。

然而,达尔文的进化论认为,长颈鹿的长脖子并非自身努力伸长的结果,而是每一代新出生的长颈鹿由于基因变异,脖子有长有短。脖子较短的长颈鹿因难以获取足够的食物,生存艰难,大多死亡,只有长脖子的基因得以留存。经过漫长的时间,长颈鹿的脖子就越来越长了。

拉马克主义同样给进化论增添了一种 “生命意志” 的色彩,赋予了进化论方向感。仿佛生命为了生存,拼命努力,从而促使某个部位 “进化”,进化成为了生物生命意志的体现。

这个假说很容易通过实验来检验。有人连续几十代将每一代小老鼠的尾巴剪短,结果发现,最终生下来的老鼠依旧会长出尾巴。

还有一个更为简洁的反驳:假如拉马克主义是正确的,那人类为什么会有处女膜?

虽然拉马克主义在理论上并不成立,但它在情感上更容易被人们接受,因为它让生物在进化过程中似乎拥有了主观能动性,让人感觉生物在进化中是 “积极向上” 的。相反,在达尔文的理论中,生物的进化完全是被动、无意识的。基因并没有 “主动” 想要变成什么样,完全是随机变化,然后通过残酷的淘汰 —— 生物个体的死亡 —— 来筛选出适合生存的基因。

尽管达尔文的理论显得有些冷酷,但它极为简洁,进化完全是客观发生的,不存在主观因素的干扰。

最后需要说明的是,关于拉马克主义,目前有一些新的理论观点,认为部分性状的后天改变能够遗传给下一代。不过这仍是一个处于发展中的理论,即便最终成立,对我们后续结论的影响也不会太大。

误解三:这是由上一条衍生出的结论。从个体层面来看,基因进化完全是无序、随机的,生物根本无法知晓自己该朝着什么方向进化。

但从宏观角度,从成千上万代生命的总体情况来看,基因又仿佛具有某种意识,似乎在努力延续自身,不断提升自己的竞争力和适应能力。然而,后者其实完全是一种错觉,只是我们在宏观探讨进化时,可以暂且这样理解,一般不会导致错误的结论。当然,我们必须时刻牢记,这种所谓的 “意志” 实际上并不存在。

误解四:有人会问,为什么动物不能进化出机关枪?眼睛如此复杂的器官,仅靠基因突变就有可能进化出来吗?这其实是一个问题的两个方面。

对于第一个问题,答案是单一的机关枪零件对生物的生存延续并无益处。即便生物通过基因突变偶然产生了单个的机关枪零件,这些零件不仅无法带来生存优势,反而会成为累赘,进而被自然界淘汰。

另一方面,基因突变的能力并非无穷无尽。基因可以使下一代生物的某个骨头变长或变短,但无法一下子进化出像机关枪这样复杂的全新事物。

正因如此,尽管不同生物之间的特征千差万别,但我们仍能发现许多相似之处,比如脊椎动物的骨骼结构大多相似。陆生动物向鸟类进化时,只能逐渐让身上的羽毛变厚,前臂慢慢演变成翅膀,而无法瞬间长出全新的翅膀。

那么,随之而来的第二个问题是:眼睛这种极其复杂、缺少任何一个微小部分都无法正常视物的器官,是如何进化出来的呢?研究发现,如果我们深入细致地分析眼睛,就会发现眼睛的每一个微小局部在进化过程中都发挥着一定的作用,不存在毫无作用的进化阶段。

误解五:有人会疑惑,雄孔雀的尾巴又该如何解释呢?这玩意儿看起来纯粹就是个累赘!这个疑问乍一听,似乎对进化论构成了有力的攻击,就连达尔文也曾无奈地说:“每当我凝视雄孔雀的尾羽,总感到一阵恶心!”

对此的解释是,在进化过程中,除了生存选择,还有生殖选择。简单来说,决定某一种基因能否流传下来,首要因素是前面提到的生存压力,带有不利于生存基因的个体将会死亡。其次,还取决于带有该基因的个体与异性交配机会的多少。

对于有性生殖的动物而言,交配过程是这样的:雄性进行交配的成本较低,几分钟即可完成,之后便与自己无关。而雌性不同,成功受孕直至生出下一代的这段时间内,都无法再次受孕。所以在生殖这件事上,雌性相对雄性而言是稀缺资源。也可以这样理解:雄性个体若想将自己的基因传递下去,最佳策略是寻找尽可能多的未孕雌性交配。而雌性个体的最优策略,则是精挑细选,寻找基因最为优秀的雄性进行交配。

那么雄性要想让自己的基因遗传下去,就必须与其他雄性展开竞争。最常见的竞争方式是武力搏斗,此外还包括用华丽的外表、漂亮的巢穴等吸引雌性。因此,在有性繁殖的动物中,我们会发现,往往雄性是最漂亮的,这与我们当今的社会现象恰好相反。

你可能还会追问,那雌性为什么会对具有华丽外表的雄性感兴趣呢?例如,为什么雌孔雀会钟情于尾巴大的雄孔雀呢?这样的雄孔雀生存能力不是更弱吗,这符合进化论吗?

其进化过程可能是这样的:最初,雄孔雀的尾巴并没有如今这么长,雌孔雀选择尾巴漂亮一点的雄孔雀,是因为漂亮的尾巴意味着雄孔雀身体内没有寄生虫,身体健康状况良好。所以雌孔雀的基因促使它们对尾巴漂亮的雄孔雀产生兴趣(那些对漂亮尾巴不感兴趣的雌孔雀基因,由于更大概率与不健康的雄孔雀交配,逐渐被淘汰)。我们知道,在交配中雌性是稀缺资源,那么在众多尾巴漂亮的雄孔雀中,只有最漂亮、最显眼的那一只才会被雌孔雀选中。长此以往,雄孔雀的尾巴就如同长颈鹿的脖子一样,变得越来越大、越来越漂亮。

当然,我们不能忘记,决定基因遗传有两个关键因素,生存压力始终是第一位的。雄孔雀的尾巴之所以能够进化到严重影响生存的地步,是因为孔雀面临的生存压力相对较小。倘若生存压力巨大,当雄孔雀的尾巴进化到影响其逃跑速度时,长尾巴的雄孔雀就会被天敌捕食。孔雀尾巴的大小最终会停留在一个刚好不会成为逃跑累赘的程度,就像公鸡的鸡冠、公狮子的毛发,它们都具有吸引异性的作用,但大小不会过度夸张,以免影响逃生和捕食能力。

与孔雀的例子类似,人类在进化过程中毛发为何越来越少?我们知道,毛发具有耐磨、御寒等诸多好处。人类毛发逐渐减少,很可能是因为只有毛发少的人类才能更好地向异性展示自己的身体:体型匀称、体色正常、没有皮肤病等等。

当然,这也与气温变暖、人类学会用火以及制作衣服御寒等因素密切相关。否则,如果大部分人类都因寒冷而失去生命,那么毛发少的人类也就无法生存下来。

误解六:认为进化论还只是一种未经验证的假说。反对进化论的宗教人士尤其喜欢这样宣称。但有两个方面可以有力地反驳这种否定进化论的倾向。

第一,所有的科学理论本质上都是一种假说。这就是为什么我们前文要花费大量精力详细阐释进化论的细节,目的是让大家明白,达尔文进化论是目前最为合理、佐证最多、反证最少,同时也是最简洁、最精妙的假说。

第二,越来越多的科学发现不断增强了进化论的可信度。除了在现实中能够直接观察到活生生的进化过程外,最有力的证据之一是在不同地质层中发现的化石,这些化石的特征完全符合进化论的预言。

另一个有力证据来自人工培育。我们如今接触到的大部分生物,包括粮食、蔬菜、瓜果、家畜、宠物等,都是人类选育的成果。如今的小麦、家猪、宠物狗等,放到野外几乎无法生存。人工选育的过程实际上是加速版的进化论,是进化论在实践中的应用,也是进化论的有力证据。

在生物研究中,我们还会发现许多看似 “笨拙”、无用的设计。假如生物真的是由一位无比智慧的神灵精心设计的,这些地方本应设计得更加完美。这也从侧面反驳了 “神创论”。

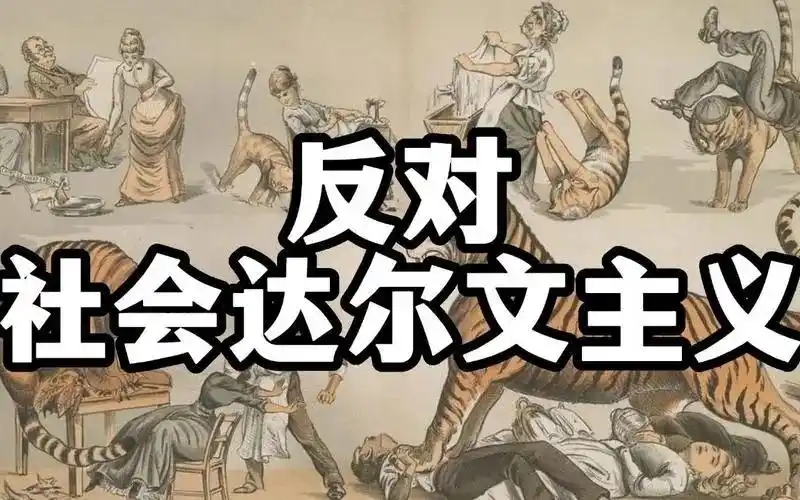

误解七:进化论在社会学领域的不当延伸。

在人们接纳进化论后,部分人尝试将其拓展至其他范畴,恰似哲学家把力学理念融入机械论世界观那般。然而,这种跨领域应用中,社会达尔文主义给人类带来了极为惨痛的后果。

社会达尔文主义主张,人类社会理应效仿大自然优胜劣汰的机制,保持高淘汰率,将那些被判定为不适应生存的个体清除出去,以此实现所谓最高效的进化。纳粹的种族主义便是社会达尔文主义最具代表性且最恶劣的实践。纳粹秉持极端的观点,宣称唯有 “优等” 种族才有资格在资源有限的地球上存续,而其他 “劣等” 种族必须被淘汰,以防他们与优等种族争夺资源,避免通过通婚等方式 “污染” 优等种族的基因。这般荒谬的理论成为了纳粹残酷迫害犹太人的 “正当” 借口。

在社会达尔文主义的影响下,纳粹的暴行变本加厉。他们不仅针对特定种族,还将毒手伸向老人、残疾人、精神病人等弱势群体。在纳粹眼中,这些群体丧失了竞争力,对国家而言只有索取,没有足够的贡献,俨然成为国家发展的累赘,因此也在被清除之列。

这种观念与我们当今所奉行的人道主义精神背道而驰,其残忍与非人道显而易见。但我们暂且搁置道德层面的批判,从理论本身来剖析,看是否还有其他可驳斥之处。这里存在一个饶有趣味的问题:社会达尔文主义实质上是要求个体为了集体(所谓的 “优等基因” 群体)的利益,毫无保留地牺牲自身利益,即通过牺牲众多普通民众,来维系 “优等” 种族的延续。这体现出一种极端的集体主义价值观。

然而,从进化论的另一个角度审视,却能得出与之截然相反的结论。进化论强调基因的遗传,也就是个体的生存与生殖是核心要点。这意味着,人类基因的本质特征是自私的,毕竟那些不具备自私特性的基因难以在残酷的自然选择中得以遗传。如此一来,似乎 “人不为己,天诛地灭” 便有了所谓的 “理论依据”,每个人为自身利益行事仿佛成了理所当然之事,进而催生了与社会达尔文主义相对立的极端个人主义价值观。

那么,该如何看待这两种截然不同的观点呢?英国作家理查德・道金斯在其著作《自私的基因》中,对生物种群中的利他行为作出了解释。

例如,有些蚂蚁会为了群体中其他蚂蚁的生存,毅然选择牺牲自己。这是因为在某些情形下,我们应当把整个生物群体视为一个基因单位。当生物以种群形式生活时,基因中可能存在一些 “利他基因”,这些基因促使个体牺牲自我来帮助其他个体,而这从长远来看,更有利于整个种群基因的传承。也就是说,当个体选择牺牲自己以利于他者时,实际上也是在通过他者间接延续自己的基因,这与进化论的模式并不冲突。

由此可见,“人类天生自私” 这一观点并非绝对正确。人类作为典型的社会性生物,其基因中很可能同样存在 “利他基因”。

但这是否意味着《自私的基因》支持了社会达尔文主义呢?是否表明为了集体牺牲个体符合进化论呢?

关键问题在于,无论是天性自私论,还是社会达尔文主义,都犯了一个严重的逻辑错误,即把 “我们为何成为这样” 与 “我们应该怎样” 混为一谈。这些观点的逻辑是,既然人类基因是在生存斗争中演变而来,那么人类就理应延续这种斗争精神,持续借助竞争来筛选基因。

但问题在于,为什么要这样做呢?进化论仅仅阐述了基因变化的客观规律,其中并未蕴含任何道德价值判断。进化论将神创论从生物领域驱逐出去的同时,也极大地降低了生物学中的道德因素影响。在整个进化论学说体系内,没有任何观点表明进化论具有道德属性,或是高尚的,亦或是人类不可干预的。

实际上,人类早已如同运用力学原理改造自然一样,参与到生物的进化进程之中,家畜和农作物的培育便是很好的例证。所以,将进化论观点与道德观念简单关联起来,实则是一种思维混乱的表现。

在众多科学发现中,进化论可以说是最令基督教反感的理论之一。《圣经》花费大量篇幅描绘上帝创造万物的过程,讲述洪水时期诺亚方舟的故事,尤为关键的是上帝创造亚当和夏娃的情节,并由此衍生出人类灵魂相较于其他动物的高贵性以及人类原罪的说法。但倘若承认人类和各类生物是逐步进化而来的,那么《圣经》中的这些说法便失去了立足之本。

在美国,基督教势力强大,部分州的教科书对进化论采取排斥态度,要么完全不提及,要么将进化论与神创论置于同等地位进行讲解。美国辛辛那提州甚至有一座由基督教信徒创办的神创论博物馆,馆内通过大量模型和文字试图 “论证” 进化论是错误的。

比如,馆内展示了原始人与恐龙和谐共处的模型,以此来 “证明” 恐龙和人类处于同一时代。在基督教与进化论的对抗中,还出现了一些奇特的言论。

有的神创论者认为,不同地质层中出现进化程度各异的化石,是因为每个地质年代都发生过类似诺亚方舟时期的大洪水,导致所有生物灭绝,随后又经历了类似《圣经》描述的上帝造物过程。还有人声称化石是上帝最初创造生物时的实验模型,更有甚者认为进化论是上帝为考验信徒而创造出来的。

不过,并非所有基督徒都反对进化论。基督教教派繁多,并非所有基督徒都是神创论者。而且对于《圣经》中与进化论存在矛盾的内容,也可以进行适当的解释调整。例如,有人认为上帝创造了最初的生命,然后让生物自行进化;或者上帝借助进化论来创造万物;亦或是指出《圣经》中的很多文字只是比喻,不能从字面意思去理解。一种较为常见的基督教解释是,生物确实按照进化论模式进化,但在人猿进化到相对成熟的阶段时,是上帝将人类的灵魂注入人猿躯体,从而诞生了人类。

在古代,人类曾认为地球是宇宙的中心,日心说的出现打破了这一幻想,让人们认识到人类仅仅是生活在银河系偏远角落、一个微不足道星系里的小小星球上的普通生物,并无特殊地位。人类原本还自诩为万物之首,与其他动物相比具有截然不同的高贵地位,在基督教教义中,更是唯有人类拥有灵魂。然而,进化论无情地击碎了这种自满情绪。人类不过是为了适应生存,在进化论规律下通过随机突变产生的一种生物,在进化过程中,人类并不具备所谓的高贵性与神圣性。

这种去神圣化还带来了第三个影响,即对一些过去被视为神圣、神秘的人类天性有了新的解读。这不禁让人思考,康德和叔本华所说的审美不带有欲望这一观点,是否需要重新审视?此外,进化论还有一些有趣的小推论。

叔本华提出生物具有生命意志,其中生殖是最为重要的,生物的一切行为都围绕生殖展开。这一观点与进化论不谋而合,进化论同样认为,为了使基因得以保留,一切行为都应以生殖为导向。这也解释了为何自然界中许多生物一旦过了生育年龄,便会迅速衰老死亡。以人类女性为例,更年期后,雌激素停止分泌,身体便会加速衰老,疾病也随之增多。

尼采所倡导的权力意志,即每个人都渴望成为强者,从某种程度上也契合进化论。因为生物在进化历程中,必须不断增强自身实力,才能提高种族延续的可能性。在动物界,雄性动物普遍具有极强的占有欲,它们通过激烈的争斗,选出最强者,才有资格与雌性交配。

有的老师认为劳动是人的天性和本能,然而从进化论角度来看,这种说法并不准确。

劳动会带来诸如劳累、枯燥等肉体痛苦。愉悦和痛苦是人类在进化过程中形成的一套奖惩机制,旨在引导人类提高生存概率。在远古时期,能带来愉悦感的行为通常有利于生存,属于人类天性;而导致痛苦的行为则不利于生存,违背天性。在那个时代,能量是生命最为稀缺的资源,劳动会消耗大量能量,因此基因让人体在劳动时产生疲劳痛苦感,以此警示人体尽量减少不必要的活动,最大程度节约能量,提高生存几率。

所以,从进化论视角而言,劳动违背人类天性。但承认劳动违背天性,并非否定劳动的价值。恰恰相反,正是因为认识到劳动违背天性,是一件充满痛苦的事情,劳动者才更值得我们敬重与歌颂。他们忍受着天性带来的痛苦,为人类创造价值,这种奉献精神无比伟大。倘若劳动是人的天性,那么劳动者的付出也就变得稀松平常,失去了被歌颂的特殊意义。