凛冽的寒风呼啸着,拍打在孙权的脸上,像刀割一般生疼。他策马狂奔,身后是熊熊燃烧的营寨,耳边是震耳欲聋的喊杀声。 他从未想过,自己会以这样狼狈的姿态逃离合肥。十万大军,几乎全军覆没,而这一切,都源于他一时的轻敌和自负。此刻,他的心中充满了悔恨和不甘,像一团乱麻,紧紧地勒住他的喉咙,让他几乎喘不过气来。

孙权,这位年轻的江东霸主,继承了父兄的基业,雄心万丈,渴望在乱世中开创属于自己的辉煌。他梦想着统一中原,成就一番伟业,超越父亲孙坚和兄长孙策。在他看来,三分天下的格局已经形成,而合肥,这座扼守江淮要道的战略重镇,正是他北伐中原的桥头堡。拿下合肥,就等于打开了通往中原的大门。

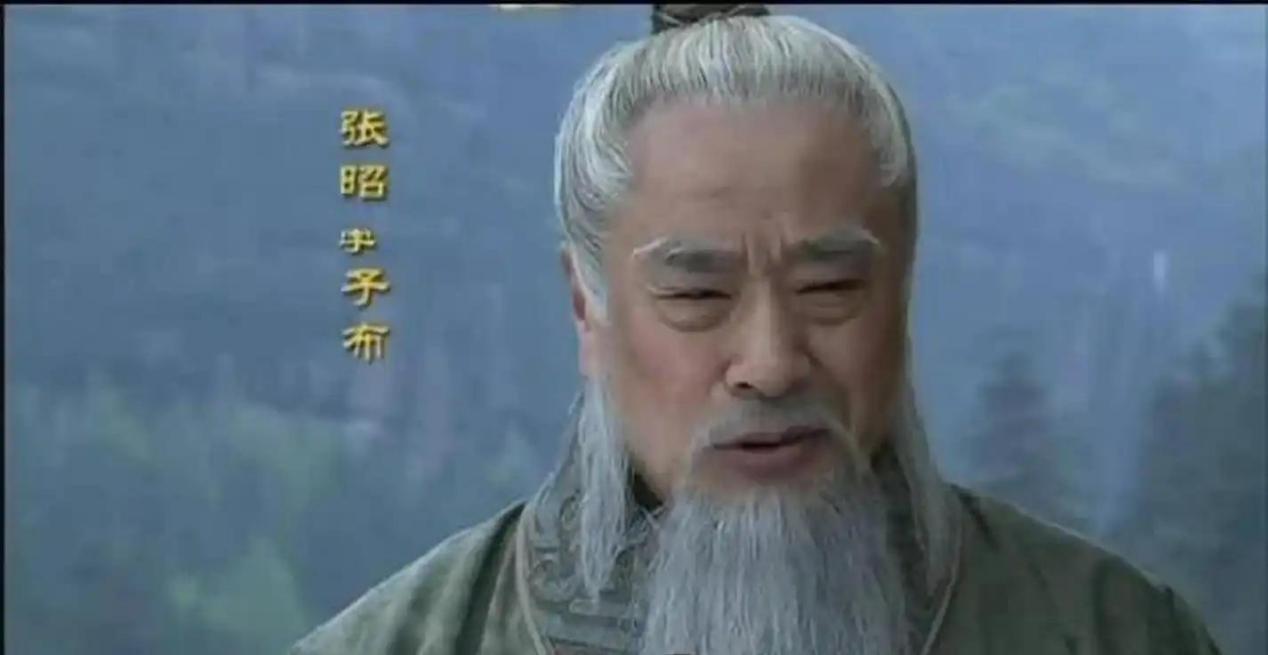

此前,皖城的不战而降,让孙权的自信心极度膨胀。他觉得自己战无不胜,攻无不克,甚至开始轻视曹操和他的军队。他错误地认为,曹操被刘备牵制在汉中,无力东顾,正是他攻取合肥的绝佳时机。然而,他忽略了一个至关重要的人物——张辽。

老将程普和谋士诸葛瑾都曾劝谏孙权,提醒他不要轻敌,要谨慎行事。他们深知张辽的军事才能,也明白合肥易守难攻。但孙权被胜利冲昏了头脑,对这些忠言置若罔闻。他固执地认为,凭借自己强大的兵力优势,足以碾压合肥的守军。他甚至没有派斥候去侦察敌情,对合肥的布防情况一无所知。

而此时,被围困在合肥城中的张辽,正处于生死存亡的关头。他手下的兵力只有七千,与孙权的十万大军相比,简直是螳臂当车。但他并没有放弃希望,而是冷静地分析局势,寻找破敌之策。他知道,坚守不出只有死路一条,唯有主动出击,才能创造奇迹。

张辽深谙兵法,他决定利用孙权轻敌的弱点,出其不意地发动奇袭。他从军队中挑选了八百名精锐士兵,组成了一支敢死队。这些士兵都是身经百战的老兵,对张辽忠心耿耿,视死如归。张辽亲自训练他们,鼓舞他们的士气,让他们做好了拼死一战的准备。

在一个漆黑的夜晚,张辽率领着八百死士,悄悄地打开了合肥城门。他们像一群幽灵,潜入了东吴的营寨。睡梦中的东吴士兵,对即将到来的危险毫无察觉。随着一声震天的喊杀声,张辽的军队如同猛虎下山,冲进了东吴的营地。

这场突如其来的袭击,让东吴军队陷入了极度的恐慌。他们毫无防备,四处逃窜,营地里一片混乱。张辽身先士卒,手持长矛,冲锋陷阵,所向披靡。他的身影在火光中显得格外高大,像一位战神,威风凛凛。

孙权从睡梦中惊醒,听到外面的喊杀声,顿时吓得魂飞魄散。他还没有来得及穿上盔甲,张辽的军队就已经杀到了他的营帐前。他仓皇逃窜,在亲兵的保护下,才勉强逃脱了被俘的命运。在逃亡的过程中,他甚至不得不跳过一座断桥,才躲过了追兵的追杀。

这场战争,以东吴的惨败而告终。三万多名士兵阵亡,精锐部队损失殆尽,大量的军械粮草被焚毁。这场失败,不仅让孙权损失惨重,也让他颜面扫地。他的威望受到了极大的打击,江东的民心也开始动摇。

合肥之战,是孙权一生中最大的败笔。这场战争,让他付出了沉重的代价,也让他明白了轻敌的危害。他开始反思自己的错误,并决心痛改前非。他整顿军队,加强训练,重用人才,并把更多的精力放在了内政建设上。他励精图治,努力发展经济,增强国力。

合肥之战的失败,让孙权变得更加成熟和稳重。他不再像以前那样冲动和鲁莽,而是学会了谨慎和务实。他深刻地认识到,知己知彼,才能百战不殆。这场失败,也成为了他人生中宝贵的财富,为他日后治理江东,奠定了坚实的基础。

历史的长河滚滚向前,合肥之战的硝烟早已散尽,但这场战争留给后人的思考却从未停止。它告诉我们,骄傲自满和轻敌,是走向失败的捷径。只有保持清醒的头脑,认真分析形势,才能在激烈的竞争中立于不败之地。孙权的合肥之殇,不仅是他个人的教训,也是对所有人的警示。