老张捂着肚子,脸色煞白,额头上渗出豆大的汗珠。村里老郎中把脉、针灸、开了几服汤药,都不见好转。老张的媳妇急得团团转,隔壁王婆见状,神秘兮兮地凑过来,压低声音说:“我看老张这病,怕是中了蛊毒哟……” 王婆的话像一颗石子,在平静的村子里激起了涟漪,“蛊”这个字眼,总是带着一股神秘而恐怖的气息,让人不寒而栗。那么,“蛊”究竟是什么?为何古代律法对它如此忌惮?

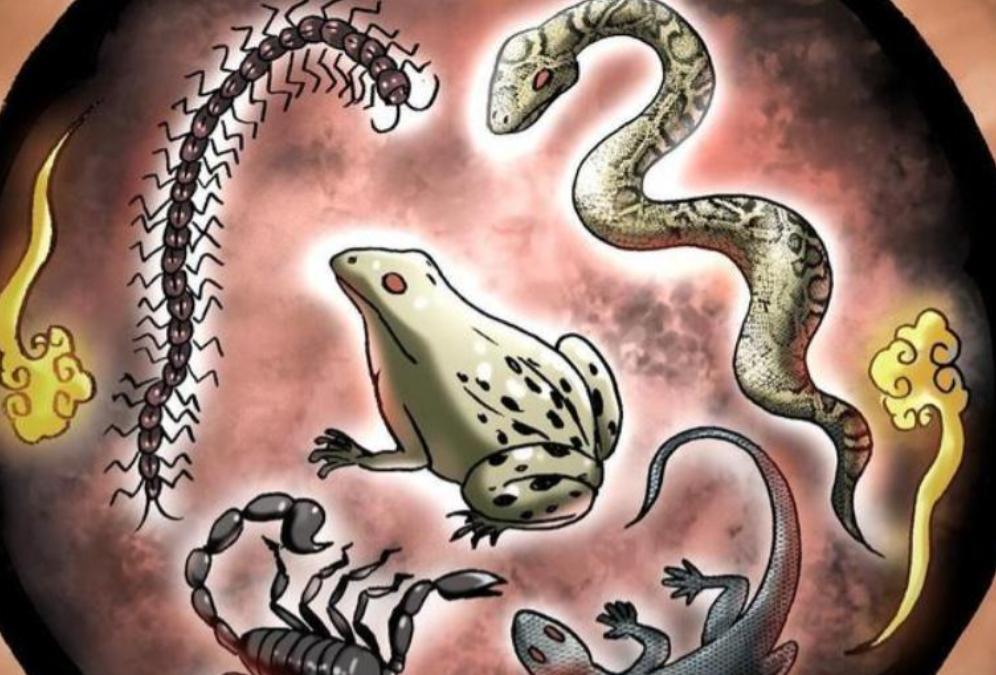

“蛊”这个字,最早出现在甲骨文中,上面是个盛放东西的器皿,下面是三条虫子,就像一碗蠕动的毒虫。这可不是普通的虫子,它们往往身怀剧毒,古人将各种毒虫放在一起,让它们互相残杀,最后存活下来的那只,就被称为“蛊”。春秋战国时期的医书《五十二病方》中,详细记载了人们对蛊毒的观察和应对方法,他们发现蛊毒常常在炎热的夏季爆发,这可能与毒虫的活跃期和毒素的代谢速度有关。古人还发现,用不同的容器培养蛊毒,毒性也不一样,青铜器会减弱毒性,陶器能保持毒性,而漆器则会增强毒性,这其中或许蕴含着金属离子与毒素反应的化学原理。

李时珍在《本草纲目》中,记载了十三种蛊,例如用蛇尸培养的“癫蛊”,能使人精神错乱;用泥鳅制作的“泥鳅蛊”,据说吃了之后,感觉肚子里有泥鳅在游动;还有用竹片制成的“篾片蛊”,不小心踩到就会导致腿部溃烂。这些听起来匪夷所思的记载,用现代医学的眼光来看,其实都有迹可循。“癫蛊”可能是霉菌毒素中毒,“泥鳅蛊”可能是寄生虫病,“篾片蛊”则可能是伤口感染引起的败血症。在江南地区,一些制蛊者会在特定的节气和月圆之夜进行仪式,他们认为这样培养出的蛊物毒性更强,也更容易控制。这或许与毒虫的生理周期和自然规律有关。

相传,蛊术最早是蚩尤部落的独门绝技。传说中,炎帝和黄帝都曾败在蚩尤的蛊术之下,直到两人联手才最终战胜蚩尤。有趣的是,他们并没有斩草除根,反而让蛊术流传了下来。最初,蛊术并非只用于害人,它也曾是一种原始的医疗手段。古人发现,某些毒虫的毒素经过特殊处理后,可以治疗疾病。随着时间的推移,蛊术逐渐融入了地域文化。在湘西地区,蛊术与巫医文化结合,形成了独特的治疗体系;在云贵高原,人们发现了可以中和蛊毒的植物,并将其纳入蛊术体系,形成了独特的解蛊方法。

汉武帝晚年的“巫蛊之祸”,是历史上最著名的“蛊”事件。奸臣江充为了陷害太子刘据,在太子府中“搜出”了诅咒皇帝的巫蛊之物。汉武帝晚年痴迷于长生不老之术,疑心病重,一听这话勃然大怒,不分青红皂白地将太子打入大牢,并诛杀了数万人。江充正是利用了皇帝的恐惧心理,才选择了巫蛊作为陷害太子的工具。这场巫蛊之祸不仅波及朝廷内部,也让民间陷入了恐慌,许多无辜百姓仅仅因为收藏药材或饲养动物就被牵连入狱。这表明,在古代,“蛊”不仅是迷信,更是政治斗争的工具。后世的历史学家研究发现,“巫蛊之祸”促使后来的统治者开始重视民间信仰的管理,并制定了严格的宗教政策,这在一定程度上影响了中国传统文化的发展方向。

从东汉开始,“养蛊”就被列入《贼律》,成为重罪。犯了“养蛊”罪,轻则流放边疆,重则斩首示众。到了隋唐时期,即使只是在家中供奉一些不合规的神龛,或者养几条毒蛇,都可能被扣上“养蛊”的帽子,不仅自身难保,还会连累街坊邻居。这种严厉的惩罚制度,反映了古代社会治理的特点。由于医疗条件落后,一旦出现不明原因的死亡,官府往往难以查明真相,将“养蛊”定为重罪,也是一种简单粗暴的管理方式。宋代的司法档案显示,许多民间医生因为使用特殊药材被误认为是养蛊之人,这导致了许多珍贵民间验方的失传。古代对“养蛊”的严惩,一方面是因为缺乏现代医学知识,许多疾病无法解释;另一方面,统治者害怕蛊术威胁到自身的统治,于是将“养蛊”定为死罪。在一些地区,“养蛊”罪的执行还带有歧视色彩,少数民族的传统医疗手段常被误解为蛊术,加深了民族隔阂。

如今,科技发达,“蛊术”早已被科学解释。“癫蛊”是霉菌毒素中毒,“泥鳅蛊”是寄生虫病,“篾片蛊”是伤口感染。然而,“蛊”的本质是用毒物害人,这种行为在现代社会依然存在。那些用于迷晕他人的药物,不正是现代版的“蛊”吗?从科学角度看,古代蛊毒中的许多成分具有研究价值。一些毒虫分泌的物质,经过提纯后,可能成为新药研发的原料。在法医学领域,古代蛊毒的研究也提供了宝贵的参考,通过分析古籍中记载的中毒症状,现代法医专家可以更好地理解某些毒物的作用机制,用于打击犯罪。

古人将无法理解的现象归结为蛊术,创造出各种离奇的故事。然而,比神秘蛊术更可怕的,其实是人心。毒虫有毒是天性,人心险恶才是真正的祸根。“蛊”或许早已远离我们的生活,但人心的“蛊”却从未消失,这才是我们真正需要警惕的。