现在这年头,孩子跟父母要钱,微信红包、支付宝转账,方便快捷。可您想过,在没有手机,甚至没有电报的年代,一个七岁的孩子会怎么要钱?写诗!您没听错,就是写诗!而且诗中还没有一个“钱”字,却让父亲乖乖寄钱回家,还让父亲的朋友动了结儿女亲家的念头。这究竟是怎么回事呢?让我们一起走进民国奇才黄侃的故事。

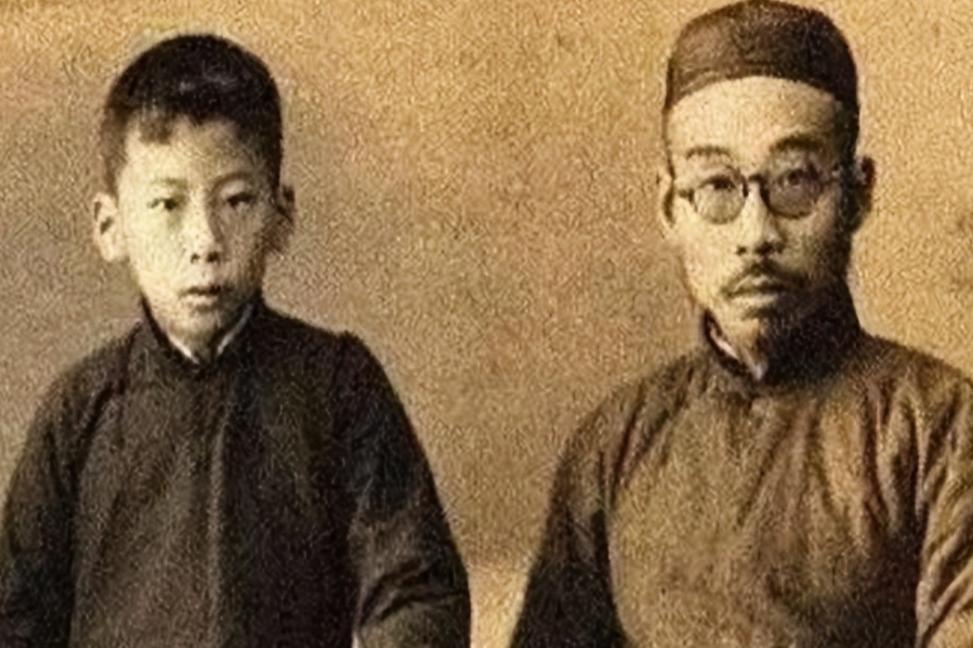

黄侃,可不是一般人家的孩子。他出生在一个书香门第,父亲黄云鹄曾是四川省按察使,因为为官清廉,被百姓称为“黄青天”。家里虽然算不上大富大贵,但也藏书万卷,各种典籍应有尽有。小黄侃就在这样的环境里长大,三岁就开始读书识字,比别的孩子早了好几年。等其他孩子还在背《三字经》的时候,他已经把《论语》读了个滚瓜烂熟,甚至开始研究十三经了。这孩子,打小就显露出了非凡的才华。

别以为他只会死读书,黄侃的理解力和创造力也让人惊叹。那些古文典籍里的深奥道理,他能用浅显易懂的语言解释出来,经常让来家里做客的文人学者们目瞪口呆。有一回,一位举人来拜访他父亲,两人聊起了《周易》的奥义。当时只有五岁的黄侃坐在旁边听了一会儿,突然插嘴说出了自己的见解,竟然说得头头是道,让那位举人赞不绝口,直夸这孩子将来一定有大出息。

黄云鹄辞官后,为了维持生计,到江宁教书。当时的江宁可是个文化中心,各种学者汇聚于此。黄云鹄选择这里,一方面是为了赚钱养家,另一方面也是为了给儿子创造更好的学习环境。可是有一次,他一忙就忘了给家里寄生活费,一忘就是两个月。家里都快揭不开锅了,这可怎么办?

七岁的黄侃一看这情况,灵机一动,写了一首诗给父亲:“父作盐梅令,家存淡泊风。调和天下计,杼轴任其空?”诗里一个“钱”字都没提,却巧妙地表达了家里的窘境。“盐梅”指的是古代宰相的职责,父亲忙于工作,为国为民,家里却过得清贫。“杼轴”是织布的工具,这里指的是家里的生活来源。“任其空”则点明了家中缺钱的窘迫。

这首诗一寄到父亲手里,黄云鹄立刻明白了儿子的意思,赶紧把钱寄了回去。更让人没想到的是,这首诗在江宁的文人圈里传开了,大家都对这个七岁神童的才华赞叹不已。黄云鹄的一位朋友读了这首诗,更是激动地说:“我要把女儿嫁给他!”

这首诗,不仅解决了家里的燃眉之急,还意外地为黄侃定下了一门娃娃亲。这个故事,也成了黄侃人生中的一段佳话。

十六岁那年,黄侃考入了武昌文华普通中学堂,这可是他人生中一个重要的转折点。在这里,他不仅接触到了新式教育,更重要的是认识了一群志同道合的朋友。当时清王朝已经摇摇欲坠,革命的思想在知识分子中传播开来。黄侃和他的朋友们经常聚在一起,讨论国家大事,畅想未来。他们对当时的教育制度很不满,觉得必须打破旧的束缚,才能救国图强。

黄侃在学校里组织了一个秘密读书会,大家一起读梁启超的书,研究孙中山的革命理论,探讨如何改变中国的命运。这些活动很快引起了学校的注意。有一次,他们的集会被发现了,黄侃毫不畏惧地跟学校据理力争,认为传播新思想是时代的需求。结果,他被学校开除了。

不过,塞翁失马焉知非福。黄侃的父亲有个朋友叫张之洞,虽然是洋务派的代表人物,但他很欣赏黄侃的才华,觉得这样的人才不能被埋没。于是,张之洞资助黄侃去日本留学,进入了早稻田大学深造。在日本,黄侃的眼界大开,学习了西方的政治理论和社会科学,还考察了日本的明治维新。

在日本,黄侃遇到了对他影响深远的恩师——章太炎。这位大师不仅在学问上指导他,更在他的人格修养上影响了他。章太炎的博学多闻和独立人格,让黄侃佩服不已。回国后,黄侃很快就成了学界的新星。他写了一篇文章,叫《大乱者,救中国之妙药也》,这篇文章在全国引起了轰动,展现了他对时局的独到见解。他认为,中国要想真正强大,必须经历一场彻底的变革。

辛亥革命成功后,很多同盟会的元老都去当官了,但黄侃选择了另一条路。他觉得,振兴中华不仅需要政治改革,更需要文化复兴。于是,他把毕生精力都投入到了教育事业中,在北京大学、北京师范大学、武汉大学等多所名校任教。

黄侃在教学上很有创新,他自创了一种“以声求义”的研究方法,把语言学和文字学的研究提升到了一个新的高度。他的课总是爆满,学生们被他渊博的知识和独特的讲课方式深深吸引。他能把枯燥的古籍讲得生动有趣,让学生们在轻松愉快的氛围中学习知识。

在语言文字研究领域,黄侃的成就无人能及。他继承了恩师章太炎的衣钵,又开创了自己的学派。他和章太炎被后人并称为这个领域的“集大成者”。尤其在古诗词文章的声韵研究方面,他提出了很多新的观点,为后人的研究开辟了新的方向。

黄侃的感情生活,也像他的人生一样充满传奇色彩。他一共经历了三段婚姻。第一段婚姻是娃娃亲,妻子是王鼎丞的女儿王采蘅,一位典型的贤妻良母,为他生了七个孩子。然而,这段婚姻并没有给黄侃带来精神上的满足。

在北京教书的时候,黄侃遇到了章太炎的女弟子黄绍兰,一位才华横溢的女子。两人一见如故,经常一起讨论学术问题。黄侃被黄绍兰的才情深深吸引,两人最终走到了一起。可惜的是,这段感情以悲剧收场。黄绍兰怀孕后发现黄侃又和别的女人有了感情,最终郁郁而终。

黄侃的最后一段婚姻,更是让人意想不到。他娶了“武汉三镇第一美女”黄菊英,比他小十七岁,是他女儿的同学。黄菊英不仅长得漂亮,还很有艺术天赋,能用独特的视角解读古诗词,这让黄侃非常欣赏。两人不顾世俗的眼光,走到了一起。虽然这段婚姻备受争议,但黄菊英对黄侃始终不离不弃,陪伴他走完了人生的最后十几年。

1935年,黄侃在南京去世,临终前留下了“别学我”三个字。这位才华横溢的国学大师,在学术上达到了巅峰,却在感情上留下了许多遗憾。

“别学我”,这三个字,或许是对人生的最终感悟。年少时的诗词求钱,是天真烂漫;而成年后的感情纠葛,则充满了无奈和遗憾。从神童到大师,黄侃的一生,或许正如他的诗词一般,耐人寻味,发人深省。他的故事告诉我们,人生的道路并非一帆风顺,即使是像黄侃这样才华横溢的人,也会面临各种各样的挑战和困境。如何在追求事业的同时,平衡好家庭和感情,这或许是我们每个人都需要思考的人生课题。