电动汽车的未来,真的要被“固态电池”这四个字彻底改写了吗?当各路车企高调宣布固态电池量产时间表,恨不得明天就让燃油车集体“下岗”时,动力电池界的“一哥”宁德时代却泼来一盆冷水。这可不是简单的“技术探讨”,而是关乎未来能源格局、产业洗牌的大戏。在“固态电池元年”的喧嚣中,我们该如何冷静看待这场技术革命?

“明年量产?三年量产?都是吹牛!”宁德时代掌门人曾毓群的这句话,像一颗深水炸弹,直接引爆了新能源汽车圈。要知道,固态电池被誉为“动力电池的终极答案”,一旦量产,续航里程、充电速度、安全性都将迎来质的飞跃。届时,电动汽车将真正摆脱“里程焦虑”,甚至可能彻底颠覆现有的能源结构。

然而,理想很丰满,现实却骨感。当上汽、奇瑞、广汽等国内车企纷纷喊出2026、2027年量产固态电池的口号时,曾毓群却用一个略带嘲讽的“打分体系”给行业降了降温。他认为,目前整个固态电池行业的技术和制造成熟度,只能达到4分(满分9分)的水平,而宁德时代自己,也仅仅在这个水平线上。这相当于直接否认了短期内固态电池大规模商业化的可能性。

为什么宁德时代如此“唱反调”?难道是“船大难掉头”,害怕固态电池威胁到自己的市场地位?要知道,宁德时代在三元锂电池领域拥有绝对的统治力,一旦固态电池崛起,势必会打破现有的市场格局。

当然不是。曾毓群明确表示,宁德时代“完全支持固态电池”,并且已经投资了十年之久。他甚至透露,自己的团队在固态电池可行性的竞赛中“不落后于任何人”。这说明,宁德时代并非排斥固态电池,而是对目前行业内过于乐观的预期表示担忧。

事实上,固态电池并非一个单一的技术路线,而是包含了聚合物、硫化物、氧化物等多种技术方案。每种方案都有其优缺点,也都面临着各自的挑战。

国内企业普遍押宝氧化物路线,日韩企业则更倾向于硫化物路线,而宁德时代也选择了硫化物路线。硫化物固态电池的电导率最高,潜力巨大,但技术难度也最高,工艺复杂,成本居高不下,且存在热稳定性差的问题,甚至可能在生产和使用过程中产生有毒气体。这就像一把双刃剑,解决了电池自燃的问题,却可能带来新的安全隐患。

相比之下,聚合物路线的技术难度相对较低,与现有液态电解液的生产设备和工艺较为兼容,成本也相对较低。但聚合物路线的潜力有限,稳定性较差,常温下的导电率较低,难以实现充电10分钟,续航1000公里的理想效果。

而氧化物路线则介于两者之间,兼具机械稳定性和电化学稳定性,成本也有优势,但离子电导率中等,需要高温烧结工艺。简单来说,三种技术路线各有千秋,没有绝对的优劣之分,都需要在各自的领域内不断突破。

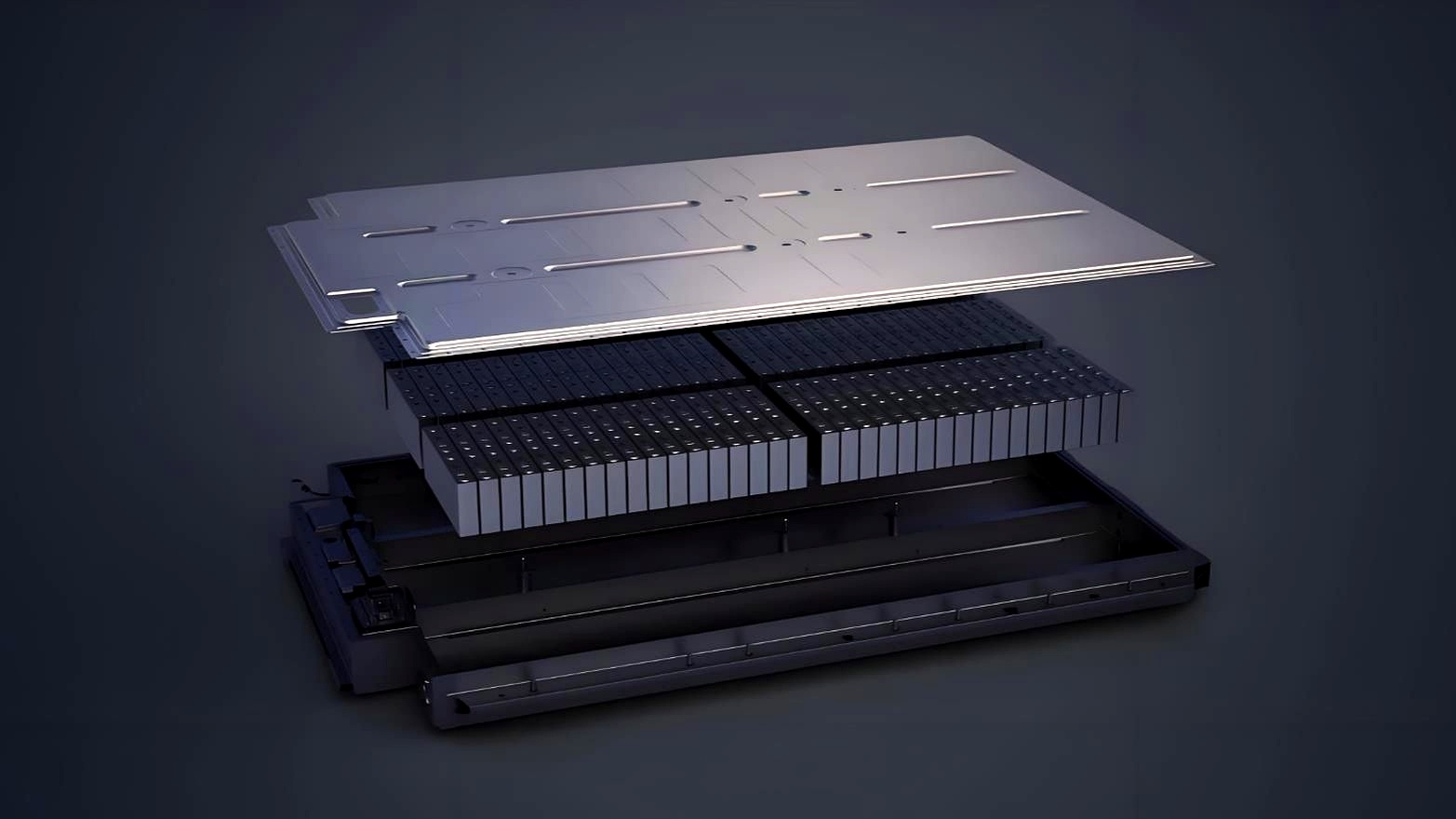

更重要的是,固态电池的量产不仅仅是技术问题,更是成本问题。目前,固态电池的成本仍然远高于传统的液态锂电池,短期内难以大规模商业化。即使能够实现小批量生产,其性能也可能达不到预期,无法真正满足市场的需求。

曾毓群的“泼冷水”,并非要否定固态电池的未来,而是要提醒行业保持冷静,不要被资本的泡沫所迷惑。固态电池的研发是一场马拉松,需要长期投入和持续创新,而不是靠短期炒作和概念包装。

与其盲目追求“明年量产”,不如脚踏实地,解决固态电池的安全性、寿命、成本等实际问题。只有真正攻克这些难题,固态电池才能真正走向市场,改变我们的出行方式。

那么,宁德时代在固态电池领域又有什么样的布局呢?曾毓群透露,宁德时代的研究团队的目标并非仅仅是固态电池,而是使用半固态材料的钠离子电池和凝聚态电池。这两种电池技术被认为是更具潜力的下一代电池技术,有望在未来几年内实现商业化应用。

钠离子电池的优势在于成本较低,原材料储备丰富,可以有效缓解锂资源短缺的问题。而凝聚态电池则是一种全新的电池概念,它将电解质从液态或固态转变为凝聚态,具有更高的能量密度和安全性。

宁德时代同时布局多种电池技术路线,体现了其在新能源领域的战略眼光和技术实力。它既没有放弃固态电池的研发,也没有将所有鸡蛋放在一个篮子里,而是通过多元化的技术布局,确保在未来的竞争中占据有利地位。

所以,我们应该如何看待“固态电池三年量产是吹牛”的说法?这并非一句简单的否定,而是一种理性的提醒。固态电池的未来是光明的,但道路是曲折的。我们需要保持冷静,不要被短期的炒作所迷惑,而是要脚踏实地,解决固态电池的实际问题。

与其期待“明年量产”,不如关注宁德时代等行业巨头的技术布局,关注钠离子电池、凝聚态电池等更具潜力的下一代电池技术。只有通过持续的创新和投入,我们才能真正迎来电动汽车的未来。

固态电池的研发是一场长期赛跑,最终的胜利者将是那些真正掌握核心技术,能够将技术转化为产品的企业。而那些靠炒作概念、忽悠投资的企业,终将被市场所淘汰。

所以,当我们再次听到“固态电池明年量产”的口号时,不妨保持一颗怀疑的心。真正的技术革命,不是靠喊口号就能实现的,而是需要无数科研人员的默默耕耘和长期积累。让我们拭目以待,看看谁能最终摘下固态电池这颗“皇冠上的明珠”。而在这场技术竞赛中,最终受益的,将是我们每一个消费者。因为只有更安全、更经济、更环保的电动汽车,才能真正改变我们的生活。