转眼吴亦凡已经吃了5天牢饭了,但他造成的次生灾害还远未结束。

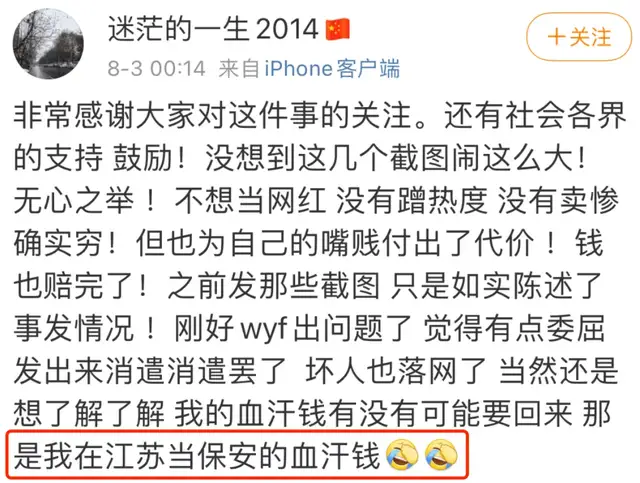

昨天有个帖子转到我微博首页,一个叫@迷茫的一生2014 的网友发帖,说吴亦凡终于落网了,觉得很委屈,想问问大家,自己的血汗钱有没有可能要回来。

这个网友最后特意强调了一句,那是他在江苏当保安的血汗钱。

我好奇去查了一下,整个事情大概是这样。

2016年,吴亦凡“骗炮”事件爆发后,微博上就出现了一个话题,#吴亦凡加拿大炮王#。

然后上面这个小兄弟看到后,就申请了这个话题的主持人,在里面转发了几个视频段子,以及小G娜发的聊天截图,没想到这个话题很快就冲上了微博的热门话题榜。

2016年的“小G娜”事件对吴亦凡影响很大。

总之吴亦凡团队为了快速消除影响,决定杀鸡儆猴,马上委托北京星权律师事务所,以“侵犯名誉权”的罪名,把话题主持人——也就是这个小兄弟,给告到了海淀区人民法院,索赔22万。

虽然吴亦凡“骗炮”这个事情千真万确,但类似“加拿大炮王”的表述,还是被认为含有侮辱性质。

基于以上证据,法院判处吴亦凡胜诉。

不过值得一提的是,法院同时把吴亦凡方要求的22万赔偿金额,降到了36500。

事后看来,这也是恶有恶报的伏笔。

因为骂吴亦凡“加拿大炮王”,被判处赔36500,大伙觉得这个钱多不多?

可能会有人觉得区区3万块不算啥,但对这个小兄弟而言,完全就是“灭顶之灾”。

作为一个农村小孩,他害怕连累家里,收到法院传票时,又是给吴亦凡发邮件,又是写纸质道歉书,乞求吴亦凡先生能对他这个小人物网开一面,并表示不是不想承担这件事带来的后果,只是需要时间慢慢还这22万。

因为身无分文,他连来北京的路费都没有,导致开庭时连被告席都是空的。

但吴亦凡方面因为着急做危机公关,打造自己的傻白甜人设,完全懒得理会这个小兄弟的哀求。

在一审判决后,吴亦凡继续穷追猛打,向法院申请强制执行。

结果法院发现,不是这个小兄弟不愿意赔钱,是他真的没有任何可供执行的财产。

但已经来不及了,他才21岁,就被上了征信,成了传说中的老赖。

可以说一辈子都被毁了。

最后,这36500,小兄弟还了整整3年。

靠睡网吧,当保安,打零工,一块钱一块钱地存起来,才终于全部还清。

5月18日,在转账2万块给吴亦凡的代理律师后,他这一天的个人消费仅为7元。

到现在,吴亦凡因为涉嫌强奸罪被抓了,他想知道自己那36500的血汗钱,还有没有可能要回来。

我不知道像他这样的受害者还有多少,于是查了一下裁判文书网,结果发现这几年,一共有12位网友被吴亦凡起诉侵犯名誉权,吴亦凡全部胜诉。

更黑色幽默的是,之前还有网友,因为发布吴亦凡“公开选妃”,被判处赔了165000。

再联系吴亦凡选妃强奸的事实,窒息感简直扑面而来。

事实上,我在裁判文书网统计了一下,发现只要流量明星告网友侵犯自己名誉权,几乎不会败诉,一告一告准。

是谁说南山必胜客厉害?

不好意思,跟吴亦凡们的100%胜率比起来,连他们都是弟弟。

在吴亦凡们的名誉权案件背后,我几乎每次都能看到一个老面孔,北京星权律师事务所。

打开星权律师事务所的官网,他们是这么介绍自己的:

一个基本上以明星为服务对象的律所,打打名誉权官司,那必然是手到擒来。

而且那么多明星,那么多起名誉权案例,无数次流程走下来,甚至都可以形成条件反射了。

流量明星有这样一支专业团队为其排忧解难,他们怎么输,网友怎么赢?

而且因为网络侵犯名誉权的律师费,还需要由被告承担,律师帮明星告网友,就更加没有后顾之忧了。

面对一个必胜的案例,明星都懒得在律师费上面谈价,反正这个钱最后也是倒霉网友出。

当然,星权为吴亦凡们站台,在法律框架内,我觉得确实无可厚非。

毕竟吴亦凡作为星权的客户,即使再罪大恶极,也有被辩护的权利。

但是作为律所,是不是也应该做一点风险防控?

如果不论事实真相如何,一味拿侵犯名誉权去堵普通人的嘴,是否反而会成为施害者的帮凶?

就像都美竹这一次,如果不是因为中间出了一个两头吃的诈骗犯,以及吴亦凡妈妈主动报警,导致最后变成刑事案件——而是上法庭打名誉权官司。

都美竹一样输定了。

给流量明星打名誉权官司,最后毁掉的可能是自己的名誉,以及整个法律服务行业的公信力。

不信,看看那些早就通货膨胀的律师函,以及失去公众信任的取证提告。

名誉权胜诉,就能说明他没做过这个事情吗?

吴亦凡告诉所有人,不能。

于是现在有人遇到恶劣诽谤,已经别无他选,只能去报警。

谁能想到,“名誉权”的建设普及花费了几代人的努力,却让几匹害群之马钻了这么大的空子。

随着流量明星变成“必胜客”,他们也越来越有人上人那感觉了。

在普通人面前,他们不仅有资本保驾护航,粉丝帮自己网络暴力,法律上还无往不胜。

不做防御,只做进攻,专告“素人”。

为了啥?

当然是通过维持完美人设,帮助自己的商业价值节节攀升。

通过巨额赔偿“杀一儆百”,堵住所有批评的声音,就能扫清自己圈快钱一切障碍。

其中最惨的,还是流量明星自己的粉丝。

2019年,北京互联网法院统计了34起明星起诉网友案例,发现其中被告群体,高达七成都是青少年。

这其中最黑色幽默的是,当流量明星被辱骂得最狠时,往往都是从粉丝之间的骂战开始的。

每次两个流量明星的粉丝狭路相逢,为了维护自己偶像的地位,骂战必然一触即发。

用饭圈的话来说,就是疯狂问候对方的“主子”。

流量明星自己也没想到,群体养蛊,终究被蛊反噬。

最后就形成了这个极为恶劣的局面:

流量明星通过告对家粉丝,来树立自己在舆论场上的不可侵犯性。

同时绝对不顾曾为自己战斗过的粉丝的死活。

事实上,流量明星作为公众人物,就一定会被社会评价,其中也一定会收到负面评价。

没有负面评论,完全是不可能的。

一个个挨个去告吗?

根据民法典,合理批评的网友,理应对照舆论监督豁免原则,以及公共利益优先原则。

但如今,律师函成了撒谎机器,名誉权成了恐吓手段,天价赔偿成了盈利模式。

这背后,是网友、公义和法律的三输,以及明星和讼棍的双赢。

一如北京互联网法院所说:

虽然具有一定社会知名度的演艺工作者等社会公众人物与普通公民一样享有名誉权,但由于其工作性质就是面向公众开展演艺活动,提供文化产品。

基于公共利益优先原则,演艺工作者对相关批评应有一定的宽容。

尤其是涉及对其业务能力、工作成果或其自身不当言行的评价性言论,即使出现了令人不快、尖锐犀利的用语,但只要发言人主观上并非出于恶意攻击、谩骂,表达内容未明显偏离公知事实,演艺工作者都应予接纳和容忍。

流量明星成为“必胜客”,无疑是对司法的巨大羞辱。

天下苦“流星”久矣,天下苦无节制的“星权”更久矣。

我们在支持明星正当维权的同时,也希望法律能够为流量明星收窄口子,保留批评声音的存在,也保护公平正义的共识。

我没钱啦

马桶台