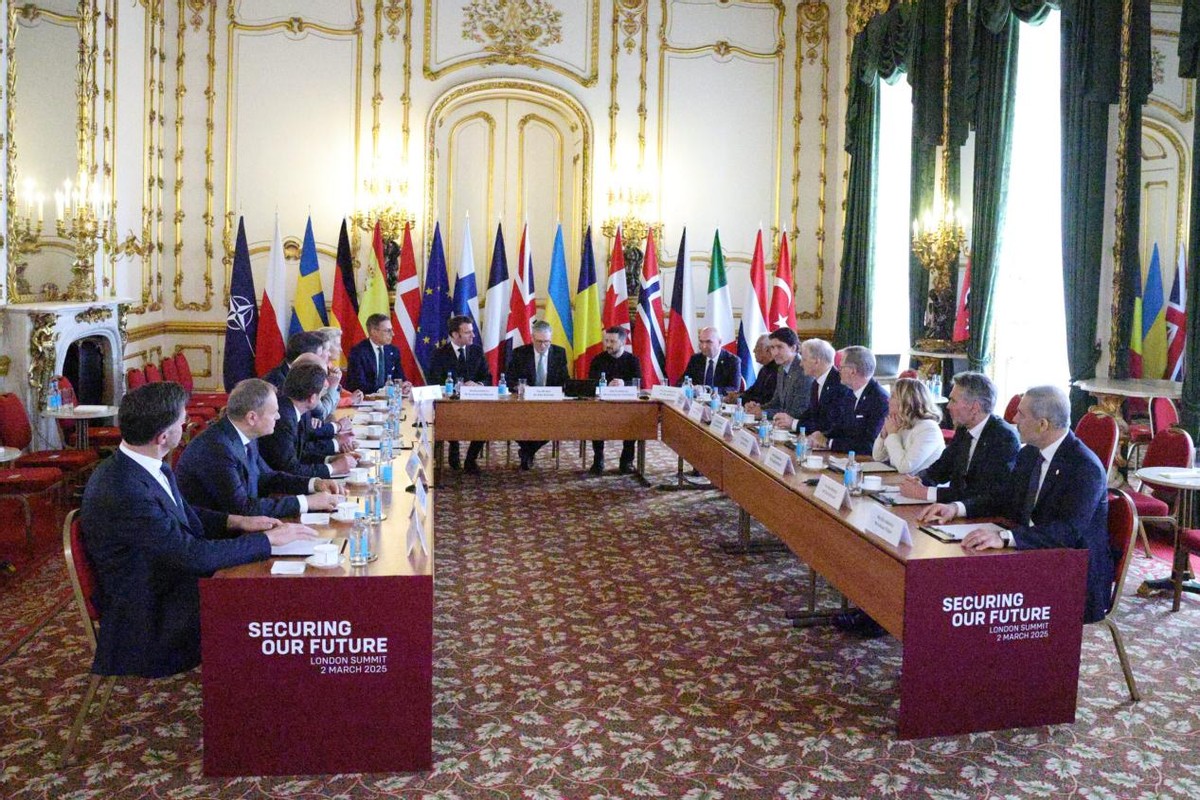

伦敦唐宁街的镁光灯下,一场号称“决定乌克兰命运”的安全峰会落下帷幕。英国首相斯塔默提出的“四步战略”看似雄心勃勃,却在欧洲各国的微妙反应中显露出苍白底色。这场汇聚多国领导人的会议,最终沦为政治表演的舞台,暴露出西方阵营在应对俄乌冲突时的深层困境。

斯塔默宣布的16亿英镑军援计划引发热议,细究之下却暗藏玄机。这笔资金需通过冻结的俄罗斯资产收益偿还,实则是让乌克兰预支尚未到手的战争赔款。更令人咋舌的是,德国承诺的金牛座导弹交付日期再度推迟,法国军援清单上的装备多数标注“待生产”状态。北约秘书长斯托尔滕贝格虽高调宣称“团结一致”,但与会国防长们的私下谈话记录显示,至少七个国家明确表示“无力追加援助”。

泽连斯基在峰会上的处境尤为尴尬。当其提出用政治让步换取北约成员国资格时,欧盟官员迅速转移话题。闭门会议中,法德领导人明确表示“乌克兰战后地位需与莫斯科协商”,这种表态与公开声明的强硬支持形成鲜明对比。东欧国家的愤怒抗议被会务组巧妙安排至边缘议程,立陶宛外长在休息区向媒体抱怨“核心议题遭刻意回避”。

欧盟委员会关于动用冻结俄资产的提议,在峰会期间引发激烈争论。匈牙利代表直言这是“合法化抢劫”,意大利官员担心国际资本撤离欧元区,而波罗的海三国则力主“非常时期需非常手段”。最终达成的妥协方案充满模糊条款,法律专家指出至少需要18个月才能启动资金划转,这对急需补给的乌军而言远水难解近渴。

英国的峰会角色更显矛盾。脱欧后的全球影响力持续衰退,却试图通过军援承诺重塑领导者形象。斯塔默宣布成立“援乌自愿联盟”时,现场掌声稀落——该机制既不设强制摊派,也无违约惩罚,被波兰防长讥为“纸老虎联盟”。更尴尬的是,英国承诺的防空导弹需从印度经第三方转运,暴露出现役装备库存不足的窘境。

这场峰会最致命的缺陷在于战略自主性的丧失。当美国务卿中途离场与五角大楼通电话,欧洲领导人集体陷入沉默。北约军事委员会流出的备忘录显示,关键决策仍需华盛顿首肯,所谓的“欧洲主导”实为外交辞令。德国总理肖尔茨在会后坦言:“没有美国支持,欧洲恐难独立支撑乌克兰防线。”

泽连斯基的伦敦之行以苦涩收场。尽管收获诸多口头承诺,但乌军总参谋部的评估报告显示,现有援助仅能维持防线至夏末。当欧洲领导人们在泰晤士河畔举杯时,哈尔科夫前线的士兵正为每发炮弹精打细算。这场峰会或许将被历史记住的不是它的成果,而是它如何清晰映照出西方联盟的裂痕与局限——在理想主义口号与现实主义算计之间,乌克兰仍在寻找那个遥不可及的希望支点。