1948年深秋,淮海战役如火如荼。在这场震撼中外的战役中,国民党将领杜聿明与其副参谋长文强之间,发生了一段鲜为人知的故事。当时,在从徐州撤退的过程中,七名被俘的解放军武工队员本将被处决,文强却暗中放走了他们。这个决定,在当时看来不过是文强为求自保的权宜之计。然而,命运弄人,这一善举竟在11年后成为了杜聿明获得特赦的关键。1959年,当杜聿明得知真相时,握着文强的手感激涕零:"多亏了你这个副参谋长啊!不然我就没有以后了。"

文强:革命路上几度浮沉

二十世纪二十年代的湖南长沙,一个叫文强的年轻人正在书写自己传奇的开端。这位出身地主家庭的青年,是文天祥的二十三代子孙,从小就与毛泽东结下了不解之缘。

在那个风云激荡的年代,文强的父亲文振之是一位留日知识分子,与孙中山、黄兴、蔡锷等革命先驱都有密切往来。而文强的姑妈文七妹,正是毛泽东的母亲,这层亲戚关系让年幼的文强经常称呼毛泽东为"毛大哥"。

面对比自己大十四岁的毛泽东,文强展现出了与生俱来的倔强性格。这个爱抬杠的少年,常常与毛泽东进行思想交锋,展现出超越年龄的思维能力。

1925年的夏天,文强正在长沙的学校学习美术。一次偶然的机会,毛泽东向他引荐了同学夏曦,并鼓励他加入中国共产党青年团。

在毛泽东的建议下,文强决定前往广州考黄埔军校。但家道中落的他,只能靠变卖母亲缝在衣服里的金项圈筹措路费,带着毛泽覃等人踏上了南下的征程。

凭借优异的成绩,文强以全校第三名的成绩考入黄埔军校第四期。在校期间,他与林彪、周恩寿、李运昌等人同窗,还被推选为班长。

1926年,文强与林彪、周恩寿一起加入中国共产党,周恩来亲自担任监誓人。然而不久后,国民党中央建委邵力子的游说让文强动摇,他选择加入了国民党。

随后的岁月里,文强的政治立场经历了多次转变。国共分裂后,他退出国民党重返共产党的怀抱。1926年参加北伐战争,在贺龙部下工作。

南昌起义失败后,文强辗转到上海谋生。在白色恐怖笼罩的岁月里,他回到长沙潜伏,后又只身前往四川寻找组织。在廖宗泽的帮助下,他重新获得党组织的重用。

然而1931年,一场背叛让文强遭受党内处分。他愤而写信与组织决裂:"我和我的妻子暂时离开你,你革命你的,我革命我的,再见!"

1935年,文强因一篇敏感文章惹怒湖南总司令何健。在逃亡途中,他寻求昔日同窗廖宗泽的帮助,却不知廖已成为军统特务。在廖宗泽的引荐下,文强见到了戴笠,从此走上了为国民党效力的道路。

徐州战场:惊魂七名战俘记

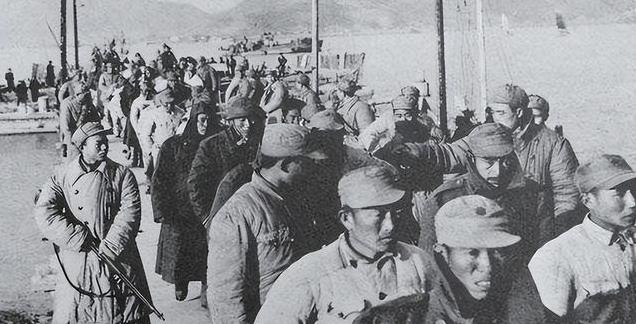

1948年冬,黄淮平原战火纷飞。杜聿明和文强率领的部队从徐州一路溃败,辗转至豫皖交界处的一带。

寒夜里,指挥处的处长匆匆赶来向文强报告情况。处长指着前方山顶上的一座宝塔说,那里时不时传出火光,疑有解放军埋伏。

身为老资格的军统成员,文强对这等小事显得异常冷淡。他让特务连的人前去查探,这一决定引发了后续的一连串事件。

处长调动一个营的兵力,强行炸开宝塔大门,果然抓获了七名武工队员。这些战士身上携带着炸弹和手榴弹,就像是专门等在这里一样。

对峙现场,七名武工队员毫不示弱地宣称,他们早就掌握了国民党军队的行军路线,专程在此设伏。面对这样的威胁,国民党军队的士气受到了极大打击。

武工队员的出现在军中掀起轩然大波。很快,解放军还会派来武工队员实施炸营的消息不胫而走,本就处于劣势的国军更是人心惶惶。

杜聿明开始严查消息来源,调查结果令他大为震怒。散布消息的竟是他的侄孙、特务连长杜宝惠。

原来那天夜里,杜宝惠听见营地外有动静,误以为是武工队来袭。他不但命令士兵对着黑暗中的人影疯狂扫射,还一次又一次给邱清泉打电话请求增援。

混乱中的枪声响了整整一夜。直到天明,真相大白:那些所谓的"敌军",竟是在野外查线路的己方通讯兵。

通讯兵们为了联络方便,时常喊着"来了,来了"。哨兵听见这样的呼喊声就开枪扫射,结果造成大量己方士兵伤亡。

杜聿明得知真相后怒不可遏。碍于亲情关系,他不能拿杜宝惠问罪,便将怒火转向被俘的七名武工队员,下令将他们全部处决。

按照军队规定,处决命令必须经过副参谋长文强的签字才能执行。文强提出明确反对,认为这七人并未造成实际伤亡,罪不至死。

文强坚持认为,即便要处决也只能处决一名头目,处决全部七人明显带有私人恩怨的意味。军法处因为没有合适的关押地点,一时陷入两难境地。

面对这种局面,文强当机立断,在杜聿明的处决命令上写下"暂缓执行"四个大字。同时,他严令手下看管好这些俘虏,绝不能让他们逃脱。

七名武工队员被关押了半个月。期间,军法处长每天都在催促执行死刑,但二处处长却向文强提出了一个建议。

二处处长提议,可以借口让这些武工队员执行任务,制造一个假象将他们放走。很快,二处按照计划将七名武工队员悄悄释放。

邱清泉对此事有所疑虑,专门打电话向文强询问。文强利用副参谋长的身份,压下了这件事。彼时的邱清泉自身难保,也不愿意得罪深受杜聿明重用的文强。

明哲保身:军统局内潜暗流

1946年的一个清晨,军统局总部笼罩在一片哀悼的气氛中。戴笠的坠机身亡让整个军统系统陷入了权力真空。

文强站在戴笠的灵堂前,目睹了这位军统巨头的最后一程。自那一刻起,政治嗅觉敏锐的他就察觉到了危机的来临。

彼时的文强虽然军衔已经超过了戴笠,但仍在毛人凤的手下工作。在军统局这个权力的漩涡中,资历深厚的老人和野心勃勃的新贵正在进行着一场无声的较量。

深谙权力游戏规则的文强,选择了最安全的道路。他主动走进毛人凤的办公室,提出了辞职的请求。

毛人凤面对文强的辞呈表现出了虚伪的惋惜。他提醒文强,军统局已经分成了三大势力集团,这正是分一杯羹的好时机。

文强明白毛人凤话中的深意。他告诉毛人凤,自己已经给郑介民、唐纵等人写了告别信,去意已决。

毛人凤对文强的离去表现出了异常的热情,还特意摆下盛大的宴席为他送行。就这样,文强全身而退,回到了湖南军统局担任办公厅主任。

文强的选择不无道理,军统局内部已经暗流涌动。毛人凤、郑介民、唐纵三派势力为了局长之位明争暗斗,剑拔弩张。

在湖南的日子并不长久,程潜对文强青睼有加,准备让他出任一个兵团的军长。然而,蒋介石却有了新的安排。

大局已定,蒋介石决定派文强前往淮海战役前线,担任杜聿明的副参谋长。这道来自最高统帅的命令,没有人能够反对。

临行前,程潜意味深长地提醒文强:"这次前线形势严峻,你要有被俘的准备。"这句话仿佛预示了文强未来的命运。

到了杜聿明麾下,文强始终保持着高度警惕。他处理每一件事都格外谨慎,从不做得太过分。

七名武工队员的处置问题上,文强选择了温和的处理方式。这看似简单的决定,竟成为了日后影响他和杜聿明命运的关键转折点。

这一切都要从文强对政治局势的敏锐观察说起。他深知在这个风雨飘摇的时代,做事不能太绝,留一线余地往往能够带来意想不到的转机。

随着形势的发展,文强的预判逐渐应验。在那个瞬息万变的年代,一个看似平常的决定,竟成为了历史长河中的一个重要节点。

命运轮回:十年后的重逢恩

1959年的中国,正经历着翻天覆地的变化。在这一年,新中国对一批国民党战犯实行特赦政策。

杜聿明就在这批特赦名单之中。他从狱中得知,当年那七名被放走的武工队员在此事上起到了关键作用。

十一年前淮海战场上的往事,如今在特赦审查中被重新翻开。那些被文强暗中释放的武工队员,已经成为了解放军的重要将领。

他们在审查杜聿明的过程中,详细叙述了被俘后的遭遇。从最初的死刑判决,到文强的力保,再到最后的秘密获释,每个细节都被如实记录。

这份证词成为了杜聿明改造态度的重要佐证。在战争最惨烈的时刻,他的副官尚且能够保持人性的光辉,这让审查组看到了杜聿明团队中的闪光点。

特赦决定下达后,杜聿明迫切地想要见到文强。这个曾经的副手,如今已经有了完全不同的人生轨迹。

重逢的场景充满戏剧性。当杜聿明得知当年那七名武工队员全都还活着,而且正是这个事实帮助他获得了自由时,他紧紧握住了文强的手。

激动之余,杜聿明说出了那句令人动容的话:"多亏了你这个副参谋长啊!不然我就没有以后了。"往日的长官,如今却对这位旧部充满感激。

文强面对这样的感激,报以尴尬的微笑。当年的决定是为了自保,却没想到最终成全了别人。

这段跨越十年的往事,见证了战争年代中的人性光芒。一个看似简单的决定,却在岁月的长河中激起了意想不到的涟漪。

战争的阴霾早已散去,但人性的光辉依然闪耀。那七名武工队员的获释,不仅挽救了他们的生命,更在十年后成就了一个意外的救赎。

历史总是充满巧合。文强当年为求自保的决定,竟在十年后成为了杜聿明获得新生的关键。

往事如烟,但情谊长存。这段经历不仅改变了杜聿明的命运,也让人们看到了战争年代中最珍贵的人性光芒。