"屈贾谊于长沙,非无圣主"——王勃在《滕王阁序》中以这句矛盾之语,道出了贾谊悲剧的核心:汉文帝既是明君,为何让天才沦落长沙?

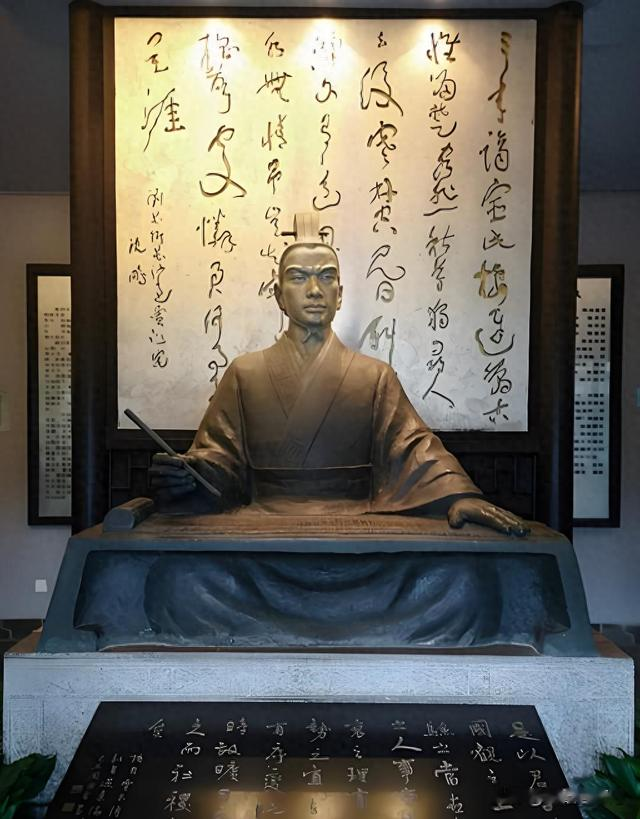

贾谊(前200年-前168年),洛阳人,西汉初年政论家、文学家

贾谊(前200年-前168年),洛阳人,西汉初年政论家、文学家,被后世誉为"汉代第一才子"。他的故事中藏着三个反差:

18岁名震河南郡,21岁成汉朝最年轻博士(相当于国家智库成员)著《过秦论》成千古名篇,却因改革主张遭贬长沙33岁英年早逝,死后15年主张终被汉武帝采纳二、少年天才的崛起之路1. 洛阳神童:从"别人家孩子"到郡守门客贾谊自幼博览群书,18岁便以对《诗经》《尚书》的精通闻名河南。郡守吴公(后升任廷尉)将其收为门客,如同今日"市委书记破格提拔青年学者"。

2. 破格入仕:一场改变命运的殿前答辩公元前179年,汉文帝广纳贤才。吴公力荐:"贾生虽年少,然通晓诸子百家。"朝堂之上,贾谊与白发苍苍的老博士们论辩时政,《史记》记载:"诸生未能言,贾生尽为之对。"结果:21岁的贾谊被破格授予博士,成为汉朝史上最年轻的智囊团成员。

三、长安风云:改革派的璀璨与坠落1. 《过秦论》:一篇改变历史的爆款文章贾谊的成名作《过秦论》,以犀利笔锋剖析秦朝灭亡原因,提出"仁政安民"主张。文中金句"仁义不施而攻守之势异也",被汉文帝亲批为官员必读教材。

2. 改革蓝图:超前时代的三大主张领域

具体措施

反对势力

政治

削弱诸侯、加强中央集权

功臣集团(周勃、灌婴)

经济

重农抑商、规范货币

商业贵族

外交

强硬对抗匈奴、反对和亲政策

保守派官员

3. 触怒权贵:从云端到谷底的180天公元前176年,贾谊提出"列侯就国"政策(要求诸侯离开长安回封地),直接触犯既得利益集团。《史记》记载,周勃等人联合诋毁:"洛阳之人,年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。"结果:汉文帝将贾谊调任长沙王太傅,明升暗贬。

四、长沙岁月:文人的精神困境1. 过汨罗江:与屈原的时空对话南下途中,贾谊经屈原投江处,写下《吊屈原赋》。"彼寻常之污渎兮,岂能容吞舟之巨鱼"之叹,暗喻自己生不逢时。自此,"屈贾"并称成为怀才不遇的文化符号。

2. 哲学觉醒:《鵩鸟赋》中的道家智慧在长沙见猫头鹰入室(古人视作凶兆),贾谊却写下:"万物变化兮,固无休息。"展现出从儒家入世到道家超脱的思想转变。

五、英年早逝:历史留下的三大疑问1. 最后一次面圣:不问苍生问鬼神公元前173年,汉文帝召贾谊夜谈,却只问鬼神不问政事。李商隐在《贾生》中讽刺:"可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。"

2. 死亡真相考说法

依据

疑点

忧郁而终

《史记》"哭泣岁余,亦死"

未提具体病症

梁王坠马牵连

《汉书》记载任梁怀王太傅期间

时间线存疑

政治谋杀

改革触及权贵根本利益

无直接证据

3. 迟来的历史认证贾谊死后15年,汉武帝推行"推恩令"削弱诸侯,与贾谊当年主张如出一辙。班固在《汉书》中评:"追观孝文玄默躬行以移风俗,谊之所陈略施行矣。"

六、贾谊的文化遗产文学成就:开创汉代政论散文先河,《过秦论》入选历代教科书思想影响:董仲舒"天人三策"、司马迁《史记》均受其启发纪念遗址:洛阳贾谊祠(存于老城文化街)、长沙贾谊故居结语:悲剧背后的历史逻辑贾谊的遭遇揭示了中国传统政治中的一个悖论:改革需要天才,但天才往往难容于现实政治生态。王勃的"非无圣主",苏轼的"非汉文不能用生,生之不能用汉文也",本质上都在探讨知识精英与权力结构的永恒矛盾。

(本文史料来源:《史记·屈原贾生列传》《汉书·贾谊传》,传说内容已规避)