2025年1月17日,广西百色市的气温骤降,23岁的符月华在家中点燃一盆炭火,吞下大半瓶抗抑郁药,结束了自己短暂而痛苦的生命。

她的父亲符强砸开门时,看到女儿蜷缩在封死的窗边,手腕上新旧交叠的疤痕与遗物中那本密密麻麻的日记,揭开了这个“天才少女”被班主任唐毓文一步步诱入深渊的残酷真相。

第一章:噩梦的起点——以“补课”为名的陷阱2017年9月,15岁的符月华以全县中考第一的成绩考入百色祈福高中,成为物理教师唐毓文的得意门生。这位头顶“市级优秀班主任”“十佳青年教师”光环的教师,起初以竞赛辅导为名对符月华格外关注,晚自习后常单独留下她“改卷子”或“答疑”。然而,办公室紧闭的窗帘与反锁的门,成了噩梦的开端。

符月华在日记中写道:“他又让我留下,说最后一道大题需要单独讲。灯突然灭了,他抱住我说‘老师一直喜欢你’……

我浑身发抖,但不敢喊,窗外有保安巡逻的脚步声。”那晚之后,唐毓文以“爱”之名编织谎言,声称对妻子和符月华“都爱,但更爱你”,甚至威胁:“如果告诉别人,你的前途就毁了。”

未成年的符月华在恐惧与自我怀疑中,将性侵扭曲为“师生恋”,试图用“爱”合理化暴行。第二章:撕裂的青春——从学霸到“问题学生”2018年4月,符月华用文言文写下一封《检讨书》,隐晦提及“下腹绞痛,衣带尽解”,暗示身体与精神的双重折磨。

如今,互联网平台大量的网络短剧美化师生恋,给师生恋赋予浪漫而悲情的色彩,导致在懵懂期女孩子对师生恋产生一种不切实际的幻想。她的成绩从年级前十暴跌至200名开外,频繁割腕的行为让校医务室记录里留下三次就诊记录。面对家长质问,唐毓文轻描淡写:“学习压力大,青春期叛逆。”

学校未按规定上报心理危机,反而将她的自残归咎于“脾气暴躁”。2019年,符月华被确诊为重度抑郁症。

2020年高考当天,她在考场撕毁准考证弃考;次年复读以628分成为县理科状元,考入华东师范大学物理系。

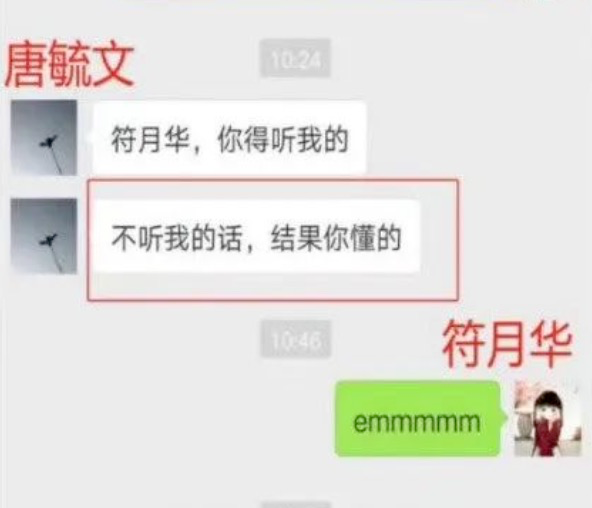

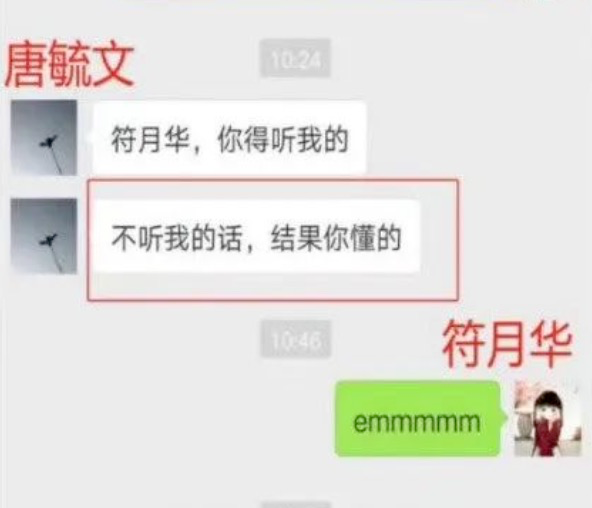

然而,大学的心理筛查未能识别她的创伤,退学后她在咖啡店打工时因手腕疤痕遭辞退,匿名发帖称:“自残是因为被所有人骂‘笨手笨脚’。”第三章:沉默的共谋——系统失职与群体性冷漠2023年2月,符月华在高中班级群揭露唐毓文恶行,附上聊天截图:“不听我的话,结果你懂的。”

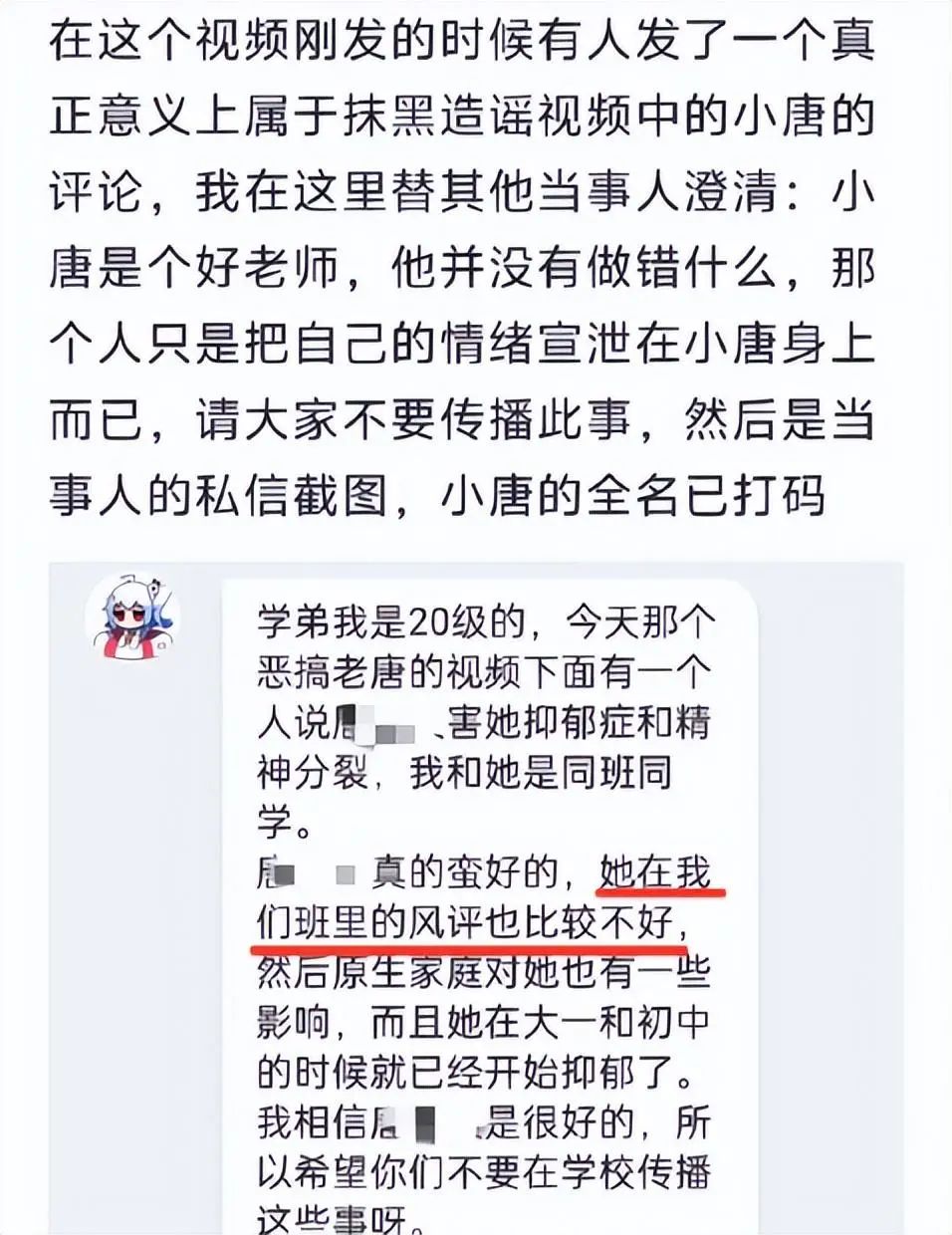

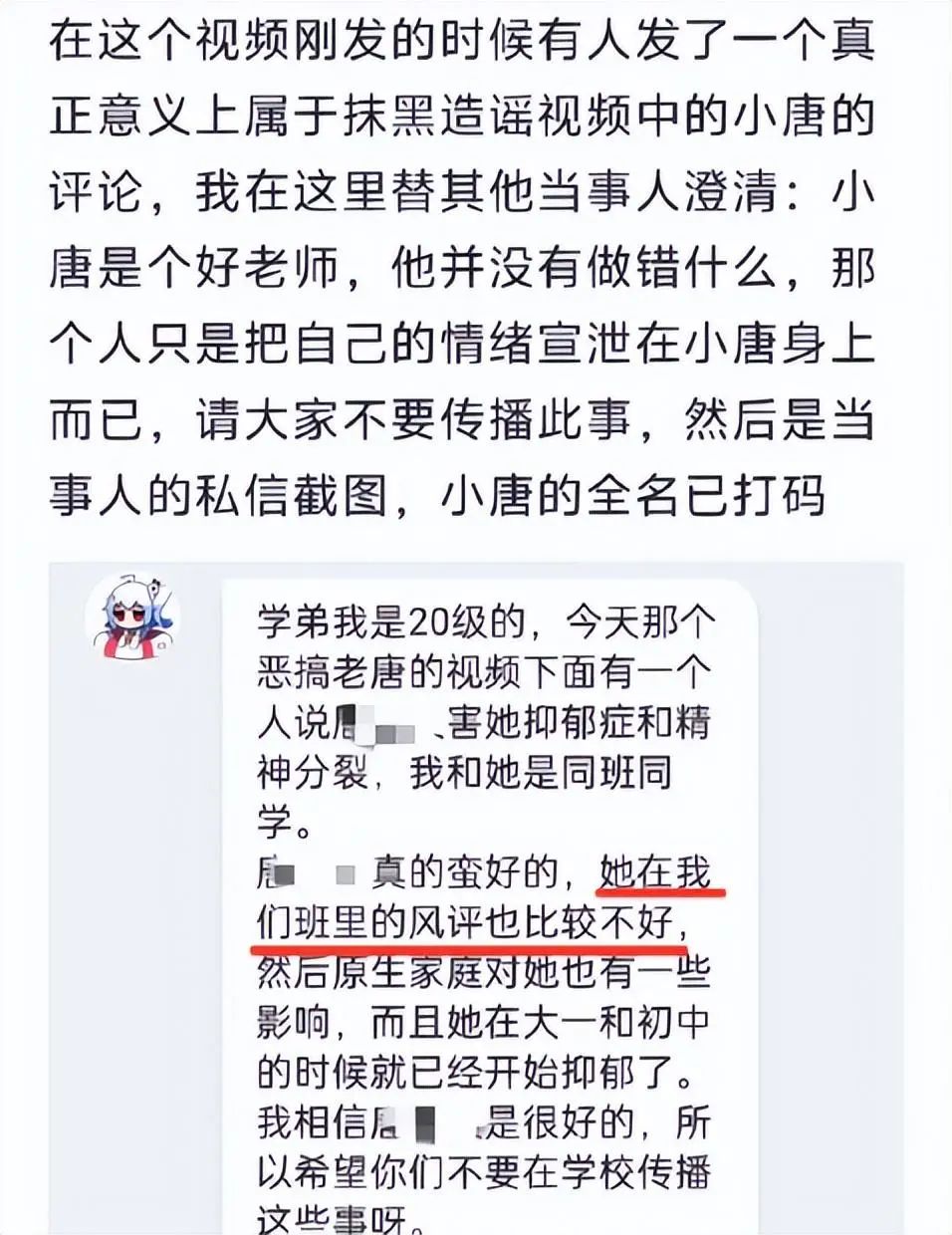

群聊瞬间被解散,同学质问:“为什么抹黑老唐?”甚至有家长称她“风评不好”。

学校未启动调查,唐毓文继续执教,直至2025年符月华自杀,遗书控诉:“我用23年证明好人没有好报。”

讽刺的是,唐毓文曾公开倡导“教育惩戒权应以学生身心健康为本”,却在符月华事件中利用职权掩盖罪行。

在维护教师教育惩戒权问题的采访中,他代表学校表示,教师行使教育惩戒权要从有利于孩子身心健康成长的愿望出发,引导孩子知错、认错、改错。校方三名领导被纪委约谈后,百色市教育局通报承认“监管失职”,但迟到的问责已无法挽回生命。

第四章:血色启示——当“权威”成为施暴者的盾牌**符月华的悲剧暴露了多重系统性漏洞:1. 师德监管形同虚设:唐毓文凭借教学成果获得嘉奖,却无人审查其私下行为。学校对教师权力缺乏制衡,导致“权威”成为施暴工具。

2. 心理干预机制缺失:符月华多次自残、弃考,校方未启动心理援助,反而隐瞒实情,折射出校园心理健康体系的失效。

原话是这样说的:

“唐老师是个好老师,他并没有做错什么,请大家不要传播此事,她在我们班里的风评也不好,原生家庭对她也有影响,她就是想把自己的情绪宣泄在唐老师身上。”

3. 社会对性侵受害者的二次伤害:同学与家长的质疑、网络暴力,迫使符月华陷入“自证清白”的困境,加剧其孤立感。

法律层面,唐毓文涉嫌强奸罪(受害者未满16岁属加重情节)及“负有照护职责人员性侵罪”,最高可判死刑。家属同时追究学校民事赔偿责任,此案或成《未成年人保护法》实施的标杆案例。尾声:未尽的追问与微弱的曙光符月华曾在知乎回答“辍学00后如何生活”时写道:“我学塔罗占卜治愈自己,画星空时感觉宇宙在拥抱我。”

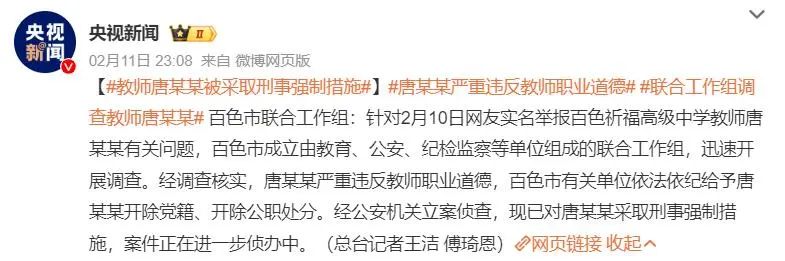

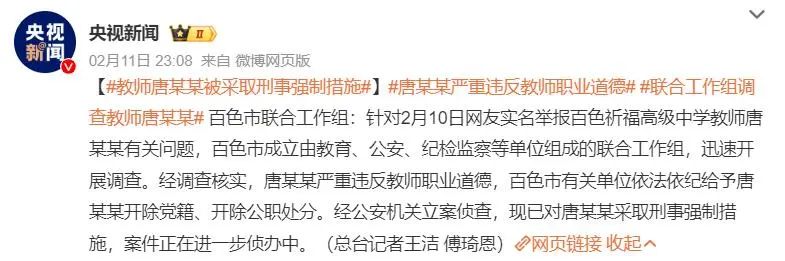

她的遗作中,塔罗牌上绽放的玫瑰与星空下的少女,定格了那个未被摧毁的纯净灵魂。2月11日,唐毓文被开除党籍、公职并刑拘,但公众追问未止:还有多少“唐毓文”藏身教育系统?

如何打破“家丑不外扬”的沉默文化?符月华的表姐农女士在举报信中说:“她的死不该只是热搜上的24小时,而应是照亮黑暗的火把。”当教育的光环沦为暴行的遮羞布,当受害者的呼救湮没于权威的喧嚣,符月华用生命撕开的裂痕,或许能成为制度反思的起点——唯有建立透明的监督机制、完善的心理支持网络,并教会每个孩子“对权威说不”的勇气,才能避免下一个天才少女陨落于深渊。有网友针对这起悲剧发出灵魂拷问:害死她的真的只是唐毓文一个人吗?这个问题将永远拷问着每一个知情但沉默者的良心。