1972年,秋风瑟瑟,中南海的银杏叶染上了一层金黄。

这篇文章,将带你走进一段鲜为人知的历史故事,感受毛主席深沉的亲情和崇高的革命理想。

读完它,你会对毛主席的内心世界有更深刻的理解,也会对那个风云变幻的时代产生新的思考。

咱们先把时间拨回到1949年。

新中国成立了,举国欢腾!

可毛泽荣心里却像揣了个小兔子,七上八下的。

他手里攥着一封来自北京的信,是三哥,毛主席写给他的。

信里字里行间都透着喜悦,分享着新中国成立的激动,可也隐约流露出一丝无奈。

原来,家乡的亲戚朋友们听说毛主席当了国家领袖,都纷纷涌向北京,想沾沾光,谋个好差事。

毛主席日理万机,哪有时间应付这些?

他委婉地告诉毛泽荣,现在情况特殊,让他先缓缓,过段时间再来北京。

毛泽荣读着信,眼前浮现出三哥疲惫的身影。

他知道,三哥肩上的担子有多重。

他把信叠好,轻轻叹了口气。

说句心里话,他也想去北京看看三哥,也想为新中国出一份力。

可转念一想,自己去了,不也是给三哥添乱吗?

他思来想去,决定还是等等,等三哥忙完了这段时间再说。

这等待,就是二十多年。

这二十多年里,毛泽荣经历了啥?

咱慢慢道来。

他回到韶山,日子过得清贫,但踏实。

他积极参加家乡的建设,修路、盖房,样样都冲在前头。

他常跟村里的年轻人讲三哥的故事,讲革命的艰辛,讲新中国的来之不易。

他就像一棵扎根在韶山的树,默默地守护着这片土地。

他不是没动摇过。

有好几次,他看着别人家的孩子去了北京,当了干部,心里也痒痒的。

他也想过,要不要给三哥写信,求他帮忙安排个工作?

可每当提起笔,他又犹豫了。

他想起三哥常说的一句话:“做事要对得起人民,不能搞特殊化。”他扪心自问,自己真的能做到吗?

他也给三哥写过信,诉说着生活的琐碎,也隐晦地提过工作的事。

毛主席每次都回信,嘘寒问暖,鼓励他扎根基层,为家乡建设做贡献。

字里行间,充满了兄长般的关怀,也透着对他的期望。

毛主席还经常给他寄些钱和生活用品,他知道毛泽荣日子过得不容易。

时间一年年过去,毛泽荣从一个热血青年变成了一个中年汉子。

他经历了土地改革、合作化运动、三年自然灾害,也见证了新中国的蓬勃发展。

他渐渐明白了三哥的良苦用心。

三哥不是不关心他,而是希望他能脚踏实地,靠自己的努力去创造幸福生活。

想想看,如果毛泽荣去了北京,凭借着和毛主席的亲戚关系,或许也能谋个不错的职位。

可那又怎么样呢?

他能心安理得吗?

他能像现在这样,挺直腰杆,自豪地说自己是毛主席的堂弟吗?

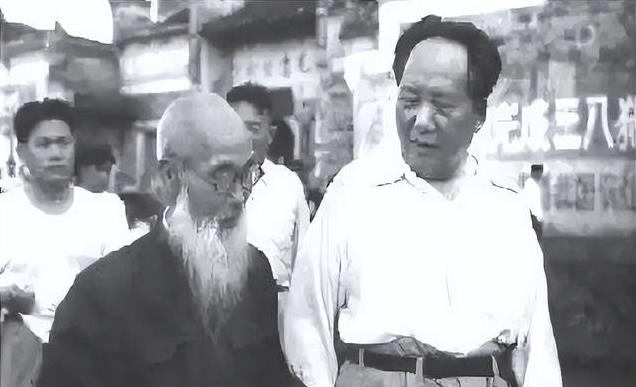

1972年,毛泽荣终于接到了去北京的通知。

他既激动又忐忑。

他知道,这次见面,或许是最后一次了。

见到三哥的那一刻,所有的情绪都涌上心头。

他看到三哥比以前更瘦了,也更老了,但他眼神里依然闪烁着坚定的光芒。

他们聊了很多,聊家乡,聊过去,聊未来。

毛主席问起家乡的建设情况,毛泽荣一一作答。

他还跟三哥提起了修缮祖坟的事,毛主席却说:“泽荣啊,祖坟的事就别操心了,把心思放在老百姓身上,那才是正事。”

毛泽荣听后,心里豁然开朗。

他终于明白了,三哥心里装的,是整个国家,是千千万万的百姓。

他自己的那点小事,跟三哥肩上的重任相比,算得了什么?

这次见面后不久,毛主席就病重了。

1976年,毛主席与世长辞。

听到这个消息,毛泽荣悲痛欲绝。

他知道,自己永远失去了最敬爱的三哥。

毛主席去世后,毛泽荣更加努力地工作,把对三哥的思念转化为建设家乡的动力。

他带领乡亲们修路、建学校、发展农业,把韶山建设得更加美好。

他常说:“三哥虽然走了,但他的精神永远活在我们心中。”

毛泽荣的故事,不仅仅是一个关于亲情的故事,更是一个关于理想、责任和奉献的故事。

他用自己的一生,诠释了什么是真正的共产党人。

他的选择,他的坚守,值得我们每个人学习和敬佩。

他就像一颗小小的螺丝钉,在平凡的岗位上,默默地为新中国的发展贡献着自己的力量。

他的故事,也让我们更加深刻地理解了毛主席的伟大之处,他不仅是一位伟大的领袖,更是一位心系人民的好兄长。