小区里,李大爷正在哼着小曲儿踱步回家,看到李大妈忙着收拾东西,忍不住打趣:“怎么,看这架势要搬家啊?

”李大妈抬起头,边理袋子边说:“你孙子媳妇快生了,我得赶紧去医院准备着,晚上这大概率得有个动静。

“晚上生就一定准时?

”李大爷似笑非笑地问。

李大妈一脸认真:“你不懂,晚上的孩子心疼妈呀。

从旁人看来,李大妈的说法显然带点“迷信”色彩,但你有没有注意过,不少人真的会说晚上生孩子更常见?

是经验之谈,还是背后另有科学依据呢?

为什么胎儿更喜欢晚上出生?

激素作用背后的科学机制其实,胎儿出生的时间真的并非完全“随机”。

医学数据显示,大多数自然分娩的胎儿确实会选择在傍晚到夜晚之间报到。

这里的关键就在于一种身体内的激素——**褪黑素**。

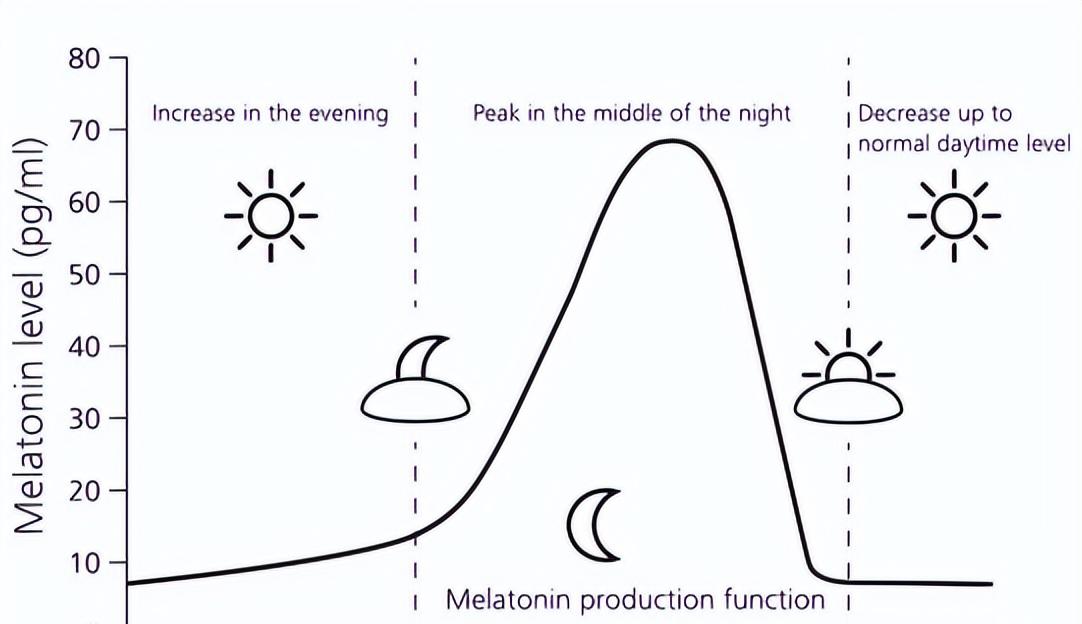

褪黑素是调节人类生物钟的重要激素,天黑后它的分泌量会增加,帮助身体放松,而它也会影响另一种激素——**宫缩素**。

在临近预产期时,宫缩素的作用是刺激产妇子宫收缩,推进分娩的过程。

而在褪黑素高峰期(通常是夜里),宫缩素受到刺激更强,简称互相“配合好”,于是晚上分娩的可能性变得更高。

白天呢?

大自然似乎给了我们阳光来“抑制”褪黑素,晚上身体结束了一天的忙碌,激素的“工作效率”才逐步提升。

这就是为什么李大妈觉得她孙媳妇可能晚上生——并不是“心疼妈”,而是激素在背后默默起作用。

白天分娩和夜晚分娩的安全系数,医生怎么看?

那从安全的角度说,白天生孩子和晚上生孩子区别大吗?

医生倒是给过明确的答案——有一定差异。

白天,医护资源充足,医院大部分科室都处于工作状态。

如果产妇出现突发情况,比如产后大出血或胎儿窒息,医生可以立刻组织抢救,各类设备和资源也随时可用。

反观晚上,虽然有值班医生,但人手相对少一些。

有时候,如果遇到多个急诊同时进行,还可能面临一定等待时间。

另外,从产妇体力角度来说,白天人精力比较充沛,体能支持分娩过程的时间更长。

而到了晚上,经过一天奔波或者用脑,产妇状态大概率疲惫些,分娩过程可能耗时更长,风险相对提高。

不过,这并不是在说晚上生就不安全。

关键还是医院的整体应急能力,以及产妇自身身体状况能否匹配分娩需求。

现代医学技术的发展,已经在很大程度上为每个时间段的妈妈和宝宝提供了保障。

选择分娩时间,有必要吗?

科学数据背后的真相尽管生孩子这件事很大程度上属于“瓜熟蒂落”,但现在越来越多的人通过剖宫产“选择”孩子的出生时间。

有的家庭盯着黄历上哪天黄道吉日,有的想选个好时间以图“命理顺畅”,不过医生其实并不提倡。

原因很简单:分娩时间不重要,重要的是母婴的健康。

早些年,有过一位孕妇为了凑个能与长辈生日契合的特殊日子,在预产期前半个月做剖宫产。

但早产的风险显而易见,孩子出生后出现肺部不成熟的情况,被送进新生儿监护室观察了3个星期,全家人都提心吊胆了一阵。

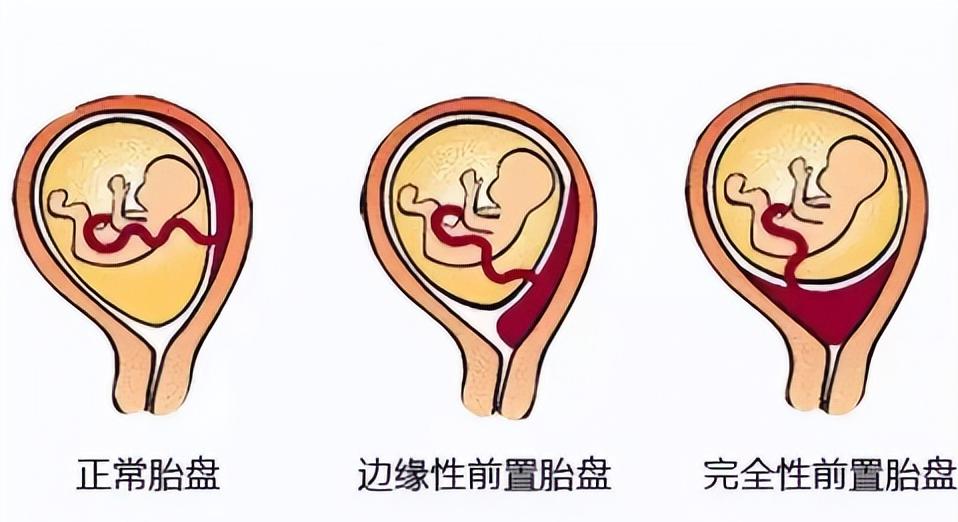

医生们建议的是,顺产绝大多数情况下是最佳选择,自然发动才能最大化保障胎儿的发育成熟。

而剖宫产作为紧急应对手段,用于处理胎位异常、胎儿过大或高危产妇等特殊情况。

选择分娩时间并不能为家庭幸福带来更多保障,却可能无形中让母婴健康风险升高。

我们更应该相信的是科学数据,而不是所谓的迷信数字。

像李大妈这样的说法虽然基于“经验”,但归根结底不是母爱爆发的结果,而是身体的自然规律在调节。

结尾:其实,不管是白天还是晚上迎接新生命的到来,对母亲和家人来说,最重要的不是时间,而是结果——孩子健健康康,妈妈平平安安。

这些差异性的知识固然有趣,但更重要的是,我们如何理性看待这场生命的旅程。

如果说每个孩子降临的时间点预示着命运的开端,那这种“开端”本身其实已经是上天最好的恩赐了。

我们需要的并不是控制时间的能力,而是珍惜生命相遇的感动,从这一刻起,用心陪伴走好每一天的路。