北京影视基地外,一辆黑色商务车缓慢驶出片场。车窗半开的瞬间,红色衣袖快速挥动,白色信封划出抛物线坠落地面。这个三秒钟的短视频在社交平台掀起飓风,将演员张颂文推上舆论火山口。人们争论的焦点,早已超出事件本身,折射出移动互联网时代公众人物与粉丝关系的深层困局。

在《狂飙》塑造的高启强之前,张颂文已在表演教育领域耕耘二十年。那些流传网络的师生互动片段里,他总是不厌其烦地拆解表演细节,像修补瓷器般打磨学生的每个动作。这种细致入微的耐心,成为他公众形象的重要拼图。

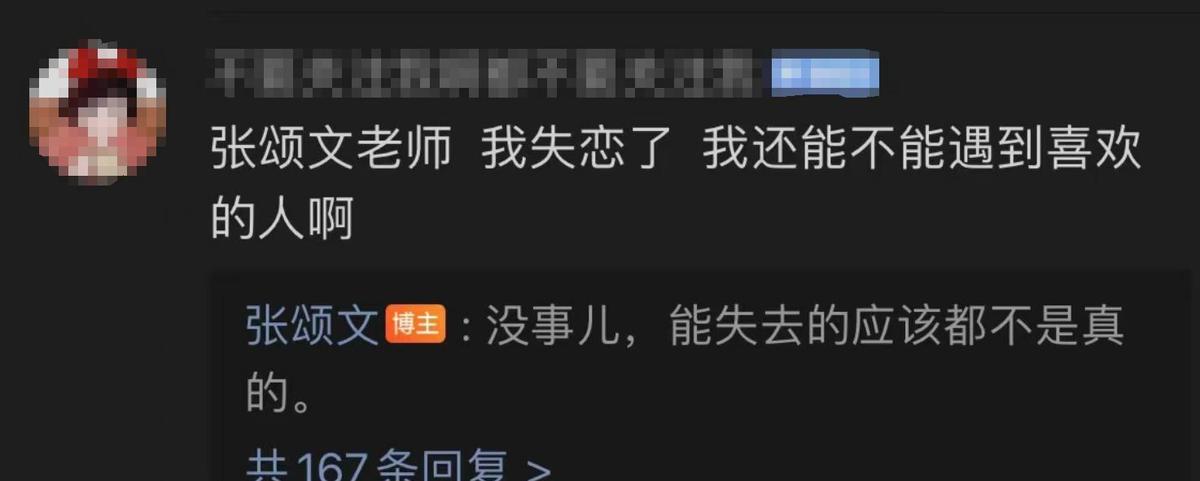

粉丝经济研究者李默团队2024年的调查显示,87%的受访者认为"真诚互动"是明星最重要的品质。张颂文过往的表现堪称典范:在微博评论区化身情感导师,用"朋友点菜"的比喻化解粉丝的婚姻焦虑;剧组收工路上坚持摇下车窗挥手,这些细节构筑起温暖可靠的人格画像。中国传媒大学形象管理实验室的数据模型显示,他的舆情健康指数曾长期维持在92分高位。

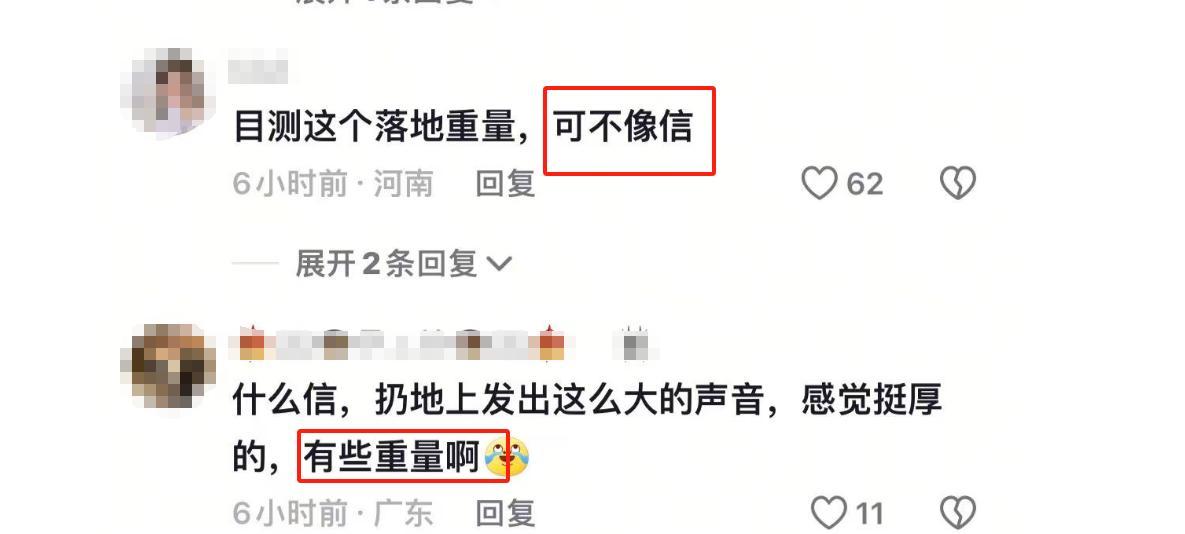

但善意搭建的高台往往暗藏危机。2025年3月24日的扔信事件,就像投入平静湖面的巨石。监控视频显示,白色信封触地时发出金属撞击声,这个细节引发无限猜想。舆情监测平台显示,事件曝光后3小时内,"张颂文人设"相关词条搜索量暴增3200%。人们突然意识到,那个永远微笑的"小熊老师",也可能有情绪失控的瞬间。

涉事粉丝的真实身份揭开后,事件呈现出更复杂的面向。该女子连续三天蹲守拍摄地,曾将折成花朵的白纸投入艺人房车。这种偏执行为在饭圈被称作"私生追击",韩国演艺协会2024年报告指出,这类行为导致的艺人心理创伤案例五年间增长470%。

当我们审视那个引发争议的信封,安全专家指出其厚度异常可能暗藏风险。2023年上海某歌手就曾收到装有微型定位器的"礼物",日本杰尼斯事务所更披露过粉丝信件中检出刀具的极端案例。艺人安保团队逐渐形成的"三不原则"——不收食品、不接信函、不碰礼物,实为血泪教训积累的防护机制。

但公众情绪的吊诡之处在于,既要求明星保持亲民形象,又难以接受其设立安全边界。心理学教授王立新的"明星-粉丝关系模型"揭示,62%的追星行为本质是情感投射,当这种投射遭遇现实阻碍,容易产生被背叛的错觉。这种心理机制解释了大量网友"滤镜破碎"的激烈反应,即便他们清楚私生行为的不当性。

舆论场的撕裂映射出更深层的认知矛盾。支持者引用导演高群书的力挺长文,强调张颂文在片场对每个工作人员的尊重;反对者则翻出2016年他对女星身材的争议评论,试图拼凑出虚伪面孔。这种非黑即白的评判模式,恰是社交媒体时代的典型症候。

清华大学媒介伦理研究中心的研究表明,网友对人设崩塌的判定存在"显微镜效应"——将偶发事件无限放大为品格证据。就像考古学家通过陶片复原整个文明,公众也试图用碎片化信息重构明星的完整人格。但这种重构往往忽略人性本身的复杂性,那位在镜头前安慰粉丝的暖男,当然也会有疲惫烦躁的时刻。

影视工业化进程正面临新的伦理考验。当某视频平台推出"全时跟拍"真人秀,当明星机场照成为流量密码,我们是否在模糊公众人物与消费品之间的界限?北京电影学院教授陈铎指出:"要求艺人永远保持完美状态,就像要求便利店24小时亮灯,这是反人性的期待。"

扔信事件引发的讨论,本质是关于分寸感的全民思辨。在杭州某中学开展的模拟辩论中,00后学生创造出"安全距离系数"概念——主张用数学公式量化公众人物的互动边界。这种稚嫩却真诚的探索,或许指向解决问题的可能路径。

当我们下次看到明星车窗摇下的瞬间,或许该多份理解:那抹微笑可能经过十二小时拍摄的疲惫,那只挥手也许带着对未知风险的警惕。建立健康追星文化的关键,不在于要求艺人成为圣人,而是学会在喜爱与尊重之间找到平衡点。毕竟,真正的情感连接,从来不需要以突破边界为代价。