教室外的篮球场上,几个孩子正兴致勃勃地练习投篮。

篮筐嘎吱作响,笑声此起彼伏。

但更引人注意的,是场地边缘那些安静围观的老人。

有的拿着手机拍下孩子们的动作,有的细声交流,似乎也被这份活力感染。

而不远处的少年宫活动室里,其他学生正摆弄着无人机,试飞失败时的欢呼,成功时的惊叹化成一片热烈的声音。

如果有人问,这座乡村学校的变化从何而来?

一位老师会指着墙上的一面牌匾告诉你:这里的一切,离不开彩票公益金的支持。

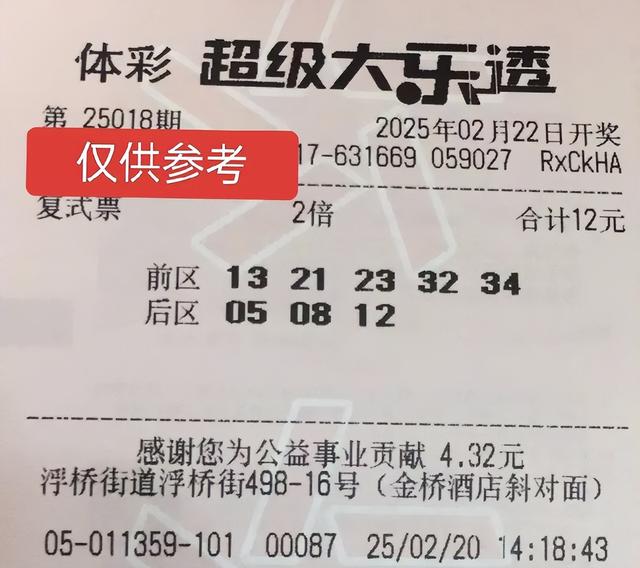

彩票公益金,在很多人眼中都是一个模糊的概念。

一些人认为它是花钱买希望的附属结果,另一些人则对它的用途毫无了解。

这笔资金却在西双版纳的乡村地区,实实在在地扛起了孩子们教育的未来。

那么,这些钱是如何被用好的?

下面,就让我带大家看看西双版纳各地乡村少年宫的故事。

“以前下课了,孩子们没有地方去,就在教室里东倒西歪。

天气热了,连教室也不待,再优秀的学生也懒散得不行。

景洪市勐罕镇中心小学的一位老师回忆道,“现在不一样了。

学校的少年宫里如今有37种活动,从体育运动到科技创新,几乎每个孩子都找到了属于自己的兴趣点。

比如足球队,如今是全校男孩子的抢手选择,连些原本对运动不感兴趣的学生也开始跑到操场上认真练球。

而那些文静的女生会选择朗诵或舞蹈班,每次少年宫活动开始,教室的门口都会排起长队。

学校创新性地采用“一室两用”的方式:白天是教室,课后变成活动室,让现有的资源发挥了更高效的作用。

“小朋友们学习起来很认真,这让我蛮意外的。

”一位被请来授课的民间艺人说道。

他负责的是一门传统剪纸课程,而学生们在几次数学测验和体育比赛的成绩提升后,“给人一种全方位在进步的感觉”。

彩票公益金不仅解决了一些学校缺最基本设施的问题,还帮学校搭建了让孩子发现自我的舞台。

在格朗和乡九年一贯制学校,每当悠扬的葫芦丝乐声响起,总能吸引不少学生的注意。

少年宫的一大特色,就是开设了大量基于哈尼族传统文化的课程。

负责教授葫芦丝和刺绣的两位老师坦言:“刚开课时,学生抱着好奇心来,现在上课越来越主动,甚至周末时间都想加练。

四年级的杨扬是其中一名小小合唱团成员。

她第一次接触哈尼民族歌曲时,因为不懂其中的含义感到疑惑,但随着老师讲解背后的故事,她逐渐被歌词中的智慧和文化吸引,“每次唱这些歌,我都觉得特别自豪。

”学校还把少数民族文化纳入日常教学计划,让更多孩子通过这种方式认识自己的传统。

通过歌舞和手工艺,孩子们不仅找到了欢乐,也加深了对民族身份的认知。

这种课程设计不仅在学生中受欢迎,更吸引了一些文化学者和旅游者的注意,学校也因此成了乡村振兴的典范之一。

小学孩子能做什么有趣的“实验”?

在景洪市小街中心小学,他们有属于自己的自然科普园。

那里种着热带雨林中随处可见的植物,每个班级都负责培育一片区域。

孩子们观察树叶生长、测量湿度和土壤成分,还会用显微镜研究昆虫翅膀。

“这些经历让他们学会了动脑和动手,连平时害怕虫子的孩子,都敢凑近看昆虫了。

科普园的管理老师说。

不仅如此,传统的瑶族体育项目也在勐腊县瑶区中心小学得到了传承。

在周三下午的射弩课上,学生们扎马步的姿势和他们瞄准射击的认真模样,总能吸引一群好奇围观的老师。

还有学生在课堂上尝试旋转瑶族陀螺——这些看似简单的古老体育游戏,却让学生主动探索背后的文化。

少年宫不仅是孩子们学习和成长的场所,也成了他们课余时光的乐园。

各种活动无缝连接校园传统教育,让每个孩子都有机会在兴趣中找到未来的方向。

彩票公益金的投入,不只改变了孩子们的学习环境,更是在多个层面促进了教育公平。

曾经,道路崎岖、交通不便成了阻碍山区孩子们发展的“路障”。

而如今,一个个少年宫的建成,不仅为孩子打开了新世界的大门,甚至吸引了家长更多的关注与陪伴。

这些项目的成功得益于当地政府严格监督资金使用,确保每一分钱都用到了实处。

无论是科普课堂,还是民族文化传承课,这背后都离不开资金的有力支持。

而这些改变,也让西双版纳的乡村教育有了更多发展的可能性。

孩子们在少年宫课堂上拉着葫芦丝比赛技艺,球场上的欢呼声此刻仍清晰耳边。

这些点点滴滴的变化,不仅增强了乡村教育的活力,也让乡村的家长看到了未来的希望。

教育,是一种长久的投资;而彩票公益金,赋予了这种投资更深远的意义。

在西双版纳的乡村,越来越多的少年在这些项目中发现乐趣,找到梦想。

而谁又能说,这些被彩票公益金润泽的童年,不会成为未来的灯塔呢?

当每一笔资金都用在了实处,我们也看到了生活和教育共同进步的希望。