《诗》电影直指2004年密阳真实发生的集体性侵案暴力事件背后的社会现象。案件中的40名施暴者及其家庭试图用金钱掩盖罪行,司法系统沦为权力游戏的工具。

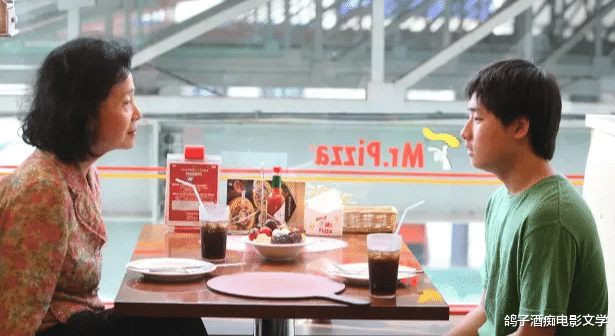

李沧东导演通过一个患有阿尔茨海默病的韩国老年人美子参加“家长协商会”的场景,揭露韩国社会对女性苦难的集体漠视。

当家长们讨论“每人分摊500万韩元”时,窗外的樱花正绚烂绽放,形成对“虚伪文明”的极致讽刺。

美子虽然身处孤独黑暗的世界,却仍旧努力去学习如何写诗,同时直面外孙宗旭参与性侵少女并致其自杀的道德困境。

65岁的老妇人美子与读初中的外孙宗旭独自生活在小镇里。

每天,她都会把自己打扮得一尘不染,出门去做看护老人的工作。日子虽然清贫,但却丝毫没有影响她对于生活的热情。

然而,随着年龄的增长,她的记忆力慢慢衰退。

美子的记忆衰退不仅是生理病症,更是对韩国社会选择性遗忘的隐喻。

正如她忘记关水龙头导致房间被淹,整个社会也在发达国家经济形势的光鲜表象下,放任道德底线如记忆般流失。导演用诗与病的对抗,质问一个拒绝反思的民族如何面对历史的债务。

美子虽然已经确诊患上了老年痴呆症,但她却酷爱诗歌,报名参加诗歌学习班,不仅时常参加诗歌朗诵会,而且开始学习写诗。

于是,她开始留意观察生活中的点滴,以便捕捉随时可能出现的灵感,然后把它们记录在随身携带的小本上。

然而,她的生活看似平静,却也有不少难以启齿的事情,比如由她看护的身有残疾的老年男子强行要和她在浴缸中发生性关系,还有一个女孩因为被她的孙子和一群不良少年强奸而投河自尽。

好在每天晚上在灯下读诗,可以令她忘记这些不快。

诗歌学习班即将结束时,每个人都需要写一首诗歌交作业。在去自杀的女孩家道歉的途中,她被路上的野花吸引,美丽的诗歌涌上脑海,却遗忘了将要去做的事。

最终,她选择将外孙交给法律审判,并在生命的最后时刻完成了一首名为《阿格尼丝之歌》的诗,以诗为舟,渡过了人性的黑色江河。这与开篇漂浮的女尸遥相呼应,暗示“诗”既是美的载体,也是罪恶的见证。

美子的命运浓缩了韩国女性的集体创伤。

作为护工,她服务于男性主导的社会机器。

作为外婆,她必须替外孙的罪行承担母职的“原罪”。

当她最终以诗歌突破性别规训时,女性在父权社会中“用美对抗暴力”成为艰难可能。

美子是诗意外壳下的道德孤勇者,优雅与脆弱并存。

她戴草帽、穿碎花裙,像少女般观察花朵,却在阿尔茨海默病的侵蚀下逐渐失去对现实的掌控。

她的“诗意”并非逃避现实的工具,而是对抗虚无的武器。

当她颤抖着写下“我祝福你,在渡过黑色的江水前”,实则是以诗为刀,剖开社会伪善的假面。尹静姬的表演将人物的脆弱与坚韧凝练成一种近乎神性的悲剧力量,而现实中她本人拍摄时已显现阿尔茨海默病征兆,更添宿命感。

宗旭作为少女施暴者之一,始终处于失语状态。

他的麻木与冷漠折射出韩国青年一代的道德虚无。

在集体暴行中,他既是加害者,也是父权社会暴力的产物。李沧东导演刻意淡化其个体动机,将其塑造为“恶的系统”中的符号,暗示犯罪并非偶然,而是社会结构性暴力的必然。

影片的最后,江水的长镜头是流动的哀歌,羽毛球戏的静默击打成为命运的节拍器。

最尖锐的讽刺在于,当美子终于写出诗时,镜头却对准她卖掉器官筹钱赔偿的收据。

艺术无法救赎现实,却能刺痛麻木的灵魂。

这种“以美审丑”的张力,让《诗》超越了社会批判的范畴,成为对人性本质的哲学叩问。

正如李沧东在剧本中所写:“写诗不是寻找平静,而是将自己投入生命的重力。”

这部电影如同一把缀满鲜花的手术刀,剖开了韩国社会的道德肿瘤,也让每个观众在鲜血与诗意中,看见自己灵魂的倒影。