刘晓庆和妹妹刘晓红闹掰五年这事让我想到姐妹俩的关系就像打翻的五味瓶,酸甜苦辣咸都有,一个觉得自己付出太多没回报,一个觉得被控制没自由,都委屈都不满都不肯低头。

74岁的刘晓庆上综艺爆料养老钱被骗让网友炸了锅,纷纷猜是不是妹妹家拿了钱不还,毕竟他们已经五年没联系了,而且背后那姐姐以为在帮妹妹,妹妹却觉得被压事听起来太熟悉了,很多家庭都有类似的问题,就是一方觉得自己付出很多却没得到应有的感激,另一方则感觉被施舍和控制没有尊严,这种心理差距一旦形成就很难弥合,就像两个人各站在山的一边,看到的风景完全不同。

刘晓庆外人更狠起来充满了辛酸和无奈,像是长期积累的伤痛终于找到了一个出口,虽然她没有直接点名是谁伤害了她,但从上下文和她的表情来看,大家都能猜到八九不离十,这也引发了人们对于名人私生活的无限好奇,毕竟谁不想知道光鲜亮丽的明星背后有着怎样的家庭矛盾。

五年不见面的决裂对于姐妹来说几乎是不可想象的,尤其是对于中国传统家庭而言,血缘关系被视为最牢固的纽带,然而金钱和价值观的差异却能轻易割断这种联系,这也许是现代社会给我们的一个警示:亲情需要经营,不是与生俱来就永远不变的。

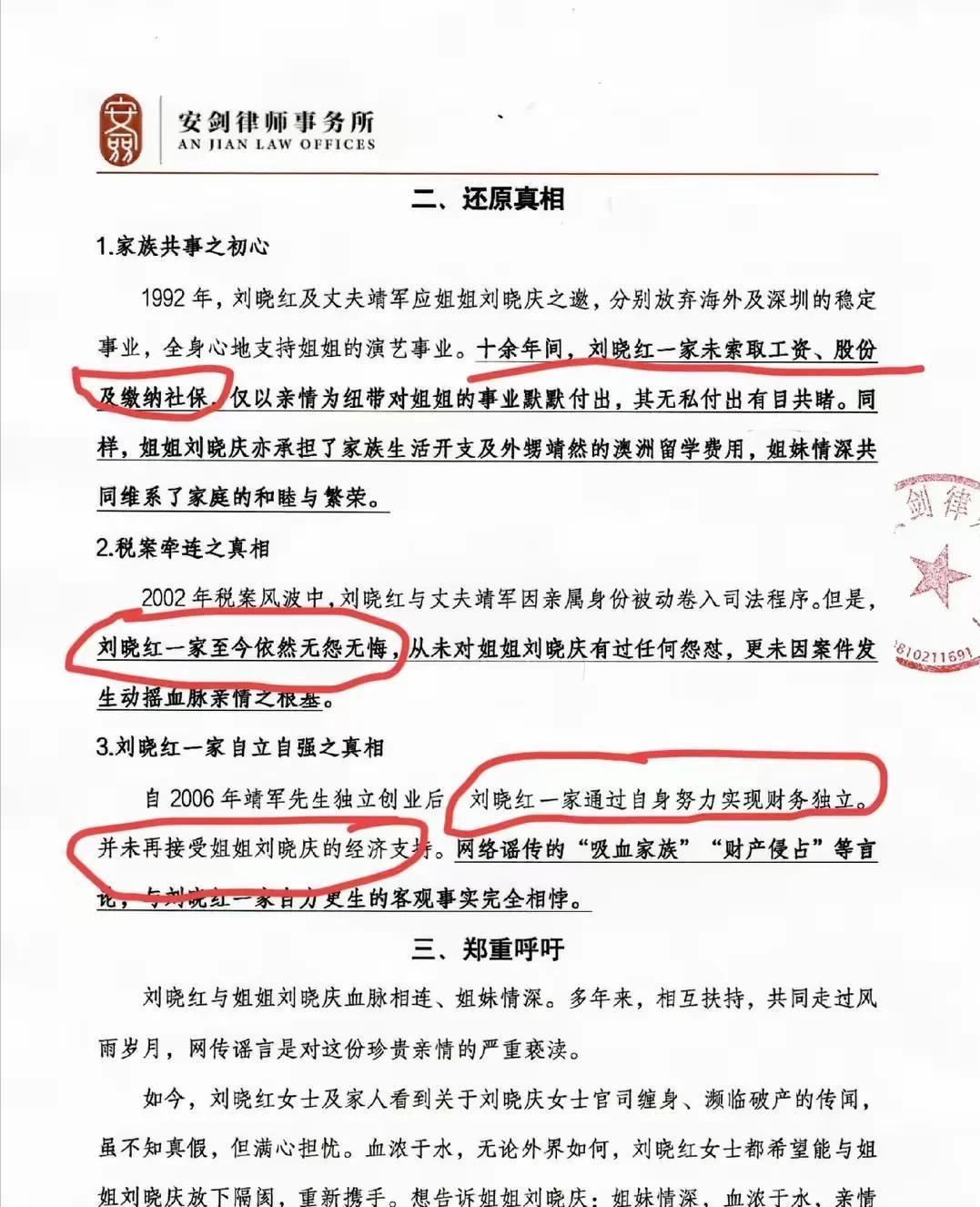

节目播出后妹妹刘晓红立刻发声明否认拿姐姐钱,说他们很想和好,这种紧急公关看起来有些慌乱,似乎担心自己在公众面前的形象会因此受损,而刘晓庆的冷淡回各自安暗示着伤痛可能已经深到难以修复的地步。

围绕这个话题的讨论迅速分化为两派:一派认为妹妹一家忘恩负义,另一派则质疑刘晓庆的施舍方式,这种分化反映了人们对亲情与金钱关系的不同价值观,也折射出每个人基于自身经历对这类问题的不同理解。

媒体的放大效应让这个家庭纠纷变成了全民话题,原本私密的情感纠葛被公开展示和评判,这使得和解的难度成倍增加,因为任何妥协都可能被解读为认错或示弱,公众人物的私生活一旦成为焦点,就很难再回归正常。

七十多岁还为养老奔波的刘晓庆形象让人唏嘘,明星光环背后是普通人共有的情感需求和生存压力,晚年遭遇亲情危机和财务问题的双重打击,不得不说是人生的残酷一课。

90年代的一吧,咱们一起生变了两家人的命运,刘晓庆当时如日中天,出于好意想让妹妹一家回国享福,却没想到埋下了日后矛盾的种子,这种无心的举动背后反映的是对亲情过于理想化的想象,认为爱与付出是理所当然的,不需要明确的边界和规则。

刘晓庆心里可能是这样想的:我是姐姐,有责任照顾妹妹一家,让他们过上好日子,这是天经地义的事情,何况我现在事业有成,完全有能力给他们提供优越的生活条件,他们应该感激我才对,不应该计较那么多。

而刘晓红夫妇的想法却截然不同:我们放弃了国外的发展机会,回来支持姐姐的事业,付出了很多牺牲,结果却被当成需要照顾的弱者,没有得到应有的尊重和回报,这种不对等的关系让我们感到尊严受损。

这种认知差异从一开始就存在,只是在表面的和睦相处下被暂时掩盖,随着时间推移,隐藏的裂痕逐渐扩大,直到某一天,再也无法假装看不见,爆发成无法挽回的决裂。

表面上看两家人生活得其乐融融,刘晓庆为妹夫提供工作,送外甥上好学校,买学区房,好像一切都在向好的方向发展,然而暗地里,对付出与回报的不同期待正在累积,等待着一个爆发的时刻。

亲情本应是无私的付出,但当涉及到长期的经济支持和职业安排时,即使是最亲密的血亲也需要一定的规则和边界,否则很容易陷入施恩与受恩的复杂心理纠葛。

人们常说远亲不如近邻,但有时候过于亲密的相处反而容易产生摩擦,尤其是当经济地位和生活方式存在较大差异时,这种摩擦更容易升级为不可调和的矛盾。

刘晓庆当初的邀请出于好意,但未能预见到这种生活和工作上的紧密结合可能带来的风险,尤其是当亲情和商业利益交织在一起时,情况会变得更加复杂。

回顾这段历史,我们不禁要问:如果当初两家人能够更加明确地沟通期望和界限,是否就能避免后来的种种矛盾?如果刘晓庆以合作伙伴而非施恩者的姿态对待妹妹一家,结果是否会不同?

刘晓庆为妹妹一家做的事情看起来真的很多,包揽全家吃住,安排妹夫当公司总经理,把外甥当亲儿子养,从重点小学到澳洲留学再到北京学区房,这些付出在她看来是理所当然的亲情,但在妹妹家眼中却可能变成了一种无形的控制和压力,就像一个看不见的牢笼,让他们在感激的同时也感到窒息。

姐姐提供的优越物质条件背后,是否附带着某种期望?比如外甥要按照姐姐的期望发展,妹夫要对公司绝对忠诚,妹妹要时刻表现出足够的感恩,这些隐含的条件可能并非刘晓庆有意设置,但在长期的相处中,无形中形成了一种压力。

刘晓庆包揽一切的做法看似大方,实则可能剥夺了妹妹一家的经济自主权和尊严感,尤其是对于成年人来说,长期依赖他人的施舍生活,会对自尊心造成严重伤害,即使表面上不说,内心也会慢慢积累不满。

在中国传统文化中,长辈照顾晚辈被视为理所当然,但现代社会对个人自主和尊严的重视,使得这种传统观念面临挑战,刘晓庆可能沿袭了传统观念行事,而妹妹一家则更向往现代平等的关系,这种价值观差异也是矛盾的根源之一。

姐姐对外甥的栽培和期望也可能成为压力源,虽然出于好意提供最好的教育资源,但随之而来的高期望值,可能让年轻人感到肩上担子过重,特别是当自己的选择与长辈期望不符时,内心冲突会更加剧烈。

家庭内部的经济依附关系一旦形成,很难轻易打破,妹妹一家或许也曾想过独立,但现实中已经习惯了依赖姐姐提供的生活方式,这种矛盾心理更加复杂化了原本就不简单的姐妹关系。

刘晓庆的行为模式或许反映了她对亲情的理解:通过物质给予来表达爱,这在某种程度上也是她那一代人价值观的体现,而新一代更注重精神层面的平等和尊重,这种代际差异在无形中加剧了误解。

回顾这段关系,我们不免要思考:何为真正的帮助?是无条件的物质给予,还是尊重对方意愿、促进其独立自主?这个问题或许没有标准答案,但刘晓庆姐妹的故事提醒我们反思亲情中的付出与期待。

妹妹刘晓红一家的视角与姐姐截然不同,他们认为自己是放弃了国外的稳定生活和发展机会,回国帮助姐姐打理事业,结果却没有得到相应的回报,既没有工资也没有股份,只能靠姐姐的生活费过日子,这种失衡的付出与回报让他们心里一直憋着一口气,感觉自己的牺牲没有得到应有的认可和尊重。

在国外生活和工作已经取得一定成绩的刘晓红夫妇,回国后角色的变化可能让他们很难适应,从独立自主的生活方式转变为依赖姐姐的状态,这种落差对于成年人的心理冲击不容小觑,尤其是当这种依赖被外界解靠姐姐养时,自尊心的伤害更是难以言表。

刘晓红夫妇可能期待的是一种平等的合作关系,而不是单方面的施舍,他们希望自己的付出和贡献能够得到正视,能够拥有相应的决策权和经济自由,而不是被当作需要照顾的弱者,这种期待与现实的差距,日积月累,最终成为不可调和的矛盾。

文化差异也可能是问题的一部分,在国外生活多年的刘晓红一家,或许已经习惯了西方更加强调个人独立和平等的价值观,而回到中国后,面对的是更多传统家族观念的影响,这种冲突在亲情关系中尤为明显。

经济上的依附关系很容易导致心理不平衡,尤其是当一方掌握绝对控制权,而另一方处于被动接受的位置时,即使表面上维持和睦,内心的不满也会不断累积,最终导致关系破裂。

对于刘晓红夫妇来说,可能最难接受的是外界的误解,被认为是依赖姐姐生活的寄生者,而非做出牺牲的支持者,这种社会评价对自尊的打击,远比经济上的依附更为沉重。

刘晓红家庭的故事提醒我们,帮助亲人时需要考虑对方的感受和尊严,单纯的物质给予可能会造成心理上的不平等,真正的关爱应当包括尊重对方的选择权和维护其自尊心。

他们的遭遇也反映了现代家庭关系中一个普遍的困境:如何在亲情帮助中既表达关爱,又不伤害对方的自主性和尊严,这是个需要智慧和沟通才能平衡好的问题。

2002年刘晓庆的税务问题成为两家关系的转折点,妹夫靖军主动替姐姐顶罪入狱,这本该是血浓于水的最好证明,却意外成为他们关系恶化的开始,因为入狱后公司经营出了问题,刘晓庆责怪妹夫没管好,而妹夫则认为这是对自己牺牲的不尊重,双方的期望与现实之间的落差,使得这段亲情蒙上了阴影。

一个人愿意为亲人坐牢,这种牺牲在常人看来几乎是无可比拟的,因此妹夫可能期待在出狱后得到更多的信任和尊重,而当现实与期望相去甚远时,那种失落感和被辜负的痛苦会被无限放大,特别是当自己的牺牲被视为理所当然时。

刘晓庆可能认为妹夫替自己坐牢是亲人应该做的事情,而没有意识到这种牺牲的分量,或者说没有用妹夫期待的方式表达感激,这种认知差异就像两个人说着不同的语言,永远无法真正沟通。

危机时刻的决定往往能反映出一个人的品格和亲情的深度,妹夫的选择本应使两家关系更加紧密,但皮肉之苦过后,内心的期望落差却成了无法愈合的伤口,这也提醒我们,有时候最大的伤害不是来自敌人,而是来自被辜负的期待。

刘晓庆身为姐姐和公司实际控制人,可能在危机面前关注的是事业的存续,而忽略了妹夫的感受和付出,这种以事业为重的态度虽然可以理解,但对于已经做出重大牺牲的妹夫来说,无疑是一种打击。

妹夫出狱后,公司经营状况的不佳可能进一步加剧了双方的矛盾,一方面刘晓庆期待妹夫能更好地管理公司,另一方面妹夫可能认为自己已经付出够多,应该得到更多理解而非指责,这种期望的差距日积月累,最终成为不可逾越的鸿沟。

这个转折点充分展示了亲情与商业关系混合时的危险性,当两者纠缠在一起,既有血缘的羁绊,又有利益的角力,情感与理性的冲突会被放大到极致,最终可能导致两败俱伤。

回顾这段历史,我们不禁要问:刘晓庆是否真的理解妹夫的牺牲?妹夫的期望是否合理?亲情在商业利益面前究竟能有多重?这些问题或许没有标准答案,但值得每个人深思。

最终,刘晓红一家搬到成都,与姐姐断绝来往整整五年,刘晓庆在节目里提到养老钱被骗引发网友猜测,妹妹立刻发声明否认拿姐姐钱,表示愿意和好,但刘晓庆的回应相当冷淡,仅仅表示,互不打扰短六个字背后,是否藏着化不开的心结和说不尽的辛酸?亲情真的可以像断掉的风筝线一样,一旦松手就再也拉不回来了吗?

姐妹间的隔阂已经发展到不愿见面的地步,从地理上的远离到心理上的疏远,这五年的时间里,双方都在各自的生活中前行,刘晓庆继续在演艺圈打拼,而刘晓红一家在成都过起了平静生活,但那道横亘在心中的沟壑,或许从未真正愈合。

网友的猜测和议论无疑加剧了这一家庭矛盾的复杂性,当私人情感被公众围观和评判,每一个细节都可能被过度解读,每一句话都可能引发新的争议,这种情况下,和解变得更加困难,因为双方都承受着来自外界的压力。

妹妹的声明看似是示好,但也可能是为了澄清自己没有拿姐姐钱而被迫做出的回应,而刘晓庆的冷淡态度则暗示着伤害可能已经深到无法轻易原谅的地步,当一段关系被伤得太深,有时候保持距离反而是对双方最好的保这句话听起来客气而疏离,既没有完全关上和解的大门,也没有表现出积极修复关系的意愿,这种模糊的态度或许反映了刘晓庆内心的复杂情感:既有对亲情的眷恋,也有被伤害后的防备。

五年的时间足以让一个人从伤痛中走出来,但也足以让彼此变得更加陌生,那些曾经的亲密,是否已经被时间冲淡?那些未说出口的话,是否已经失去了表达的机会?

姐妹俩的关系走到今天这一步,或许双方都有遗憾,但也都有自己的坚持,在某种程度上,可能是当下最能接受的相处方式,至少不会再有新的伤害产生。

这个故事告诉我们,即使是最亲密的血缘关系,一旦被伤害和不信任侵蚀,要重建信心是多么困难的一件事,这也是对亲情无条一传统观念的挑战。

刘晓庆姐妹的故事让人想起那升米恩,斗米仇老话,刘晓庆的大包大揽养全家,原本是出于好意,却在不经意间种下了依赖和不平等的种子,长此以往,受助的妹妹一家不可避免地产生了被施舍的不适感,而付出的姐姐则可能期待过高的回报和感恩,这种微妙的心理失衡,最终导致了家庭关系的破裂。

施恩与受恩之间的心理落差是亲情中最为复杂的问题之一,给予方往往认为自己的付出是理所当然的爱,而接受方却可能因为长期依赖而感到自尊受损,这种差距在日积月累的相处中逐渐扩大,最终可能导致双方都感到委屈和不被理解。

刘晓庆可能没有意识到,持续的经济支持虽然解决了妹妹一家的物质需求,却可能剥夺了他们的自主性和尊严,尤其是对于成年人来说,经济上的依附关系容易导致心理上的不平等,这种不平等感一旦形成,即使有血缘关系的纽带,也难以维持健康的相处状态。

亲情中的帮助本该是无条件的,但当帮助持续时间过长,界限不明确时,很容易衍生出隐形的期望和条件,给予方希望得到感恩和回报,接受方则希望在得到帮助的同时保持独立和尊严,当这些隐形的期望得不到满足时,失望和不满就会滋生。

在中国传统文化中,家族间的相互扶持是美德,但现代社会更加强调个体的独立和平等,这种价值观的转变使得传统的家族关系面临新的挑战,刘晓庆可能沿袭了传统的思维方式行事,而妹妹一家则更向往现代平等的关系,这种差异也是矛盾的根源之一。

亲情危机往往不是一朝一夕形成的,而是在日常生活中点滴积累的结果,那些看似微不足道的摩擦和不满,如果没有及时疏导和沟通,最终可能演变成无法逾越的鸿沟,等到问题爆发时,再想修复已经为时已晚。

刘晓庆和妹妹的故事提醒我们,即使是最亲密的亲人关系,也需要尊重彼此的边界和需求,过度的给予可能会适得其反,真正的关爱,是在提供必要帮助的同时,仍然尊重对方的自主选择权和维护其自尊心。

对于那些想要帮助亲人的人来说,这个故事也是一个警示:帮助的方式和态度同样重要,如果让对方感到被控制或失去尊严,即使出发点是好的,结果也可能适得其反,因此在给予帮助的同时,也要注意维护对方的独立性和自尊心。

刘晓庆与妹妹刘晓红的矛盾本质上是一场认知战,姐姐认为自己付出良多却遭遇背叛,是典而妹妹则感觉多年来的牺牲和付出没有得到正屈没人双方都觉得自己是付出方,都认为是对方辜负了自己,这种截然相反的认知导致了无法调和的矛盾,也让外人很难判断究竟谁对谁错。

刘晓庆的角度可能是这样:我为妹妹一家提供了优越的生活条件,安排了工作,培养了外甥,付出这么多,最终却遭遇背叛,养老钱都被骗,这种遭遇让她感到深深的伤害和不公,在她看来,自己是一个被辜负的好人。

而刘晓红一家的视角则完全不同:我们放弃国外的稳定生活回来支持姐姐,妹夫甚至为姐姐坐牢,却被当作是靠姐姐养活的人,没有经济自由,还要承受不被信任的痛苦,在他们看来,真正被辜负的是自己的付出和牺牲。

这种认知差异深深根植于各自的价值观和期望中,刘晓庆可能更看重物质上的付出,而妹妹一家则更看重尊严和自由,两种不同的衡量标准导致了完全不同的结论,使得双方都觉得自己是受害者。

在这场家庭纠纷中,没有绝对的对错,只有不同角度的真相,因为每个人都是基于自己的经历和感受做出判断,而忽略了对方的视角和感受,这种片面的认知往往是矛盾最大的根源。

媒体的放大效应使得这种认知差异进一步扩大,公众的评判往往基于有限的信息,无法真正理解事情的全貌,有些人同情刘晓庆的付出没得到回报,有些人则理解妹妹一家被控制的不满,这种社会评价的分化,反映了人们对亲情与金钱关系的不同理解。

当一段关系被伤害得太深,双方都很难跳出自己的视角去理解对方,这种情况下,第三方的调解变得尤为重要,可惜的是,在公众人物的家庭纠纷中,找到真正中立的调解者几乎是不可能的。

这个故事告诉我们,在亲情关系中,理解和沟通比付出更重要,如果不能站在对方的角度思考问题,即使再多的物质给予也可能适得其反,真正的亲情需要双方都能理解和尊重彼此的需求和感受。

面对这样的亲情危机,或许我们都需要放下自己的固有立场,试着理解对方的处境和感受,因为只有当双方都愿意迈出这一步,才有可能找到化解矛盾的钥匙。