在艺术史的浩瀚星空中,伦勃朗·范·莱茵(Rembrandt van Rijn)的《浪子回头》(The Return of the Prodigal Son)闪耀着温暖而深邃的光芒。这不仅是一幅画作,更是一部关于人性、悔改与无条件爱意的视觉诗篇。站在画作面前,我们似乎能感受到父亲手掌的温度,听见浪子哽咽的祈求,甚至窥见我们的灵魂——它在怜悯与救赎之间挣扎。这幅作品如何用简单的画布与颜料,诉说出人类千百年来未曾改变的情感冲突与和解?让我们走进这幅杰作,探索它的深邃与永恒。

伦勃朗的《浪子回头》取材于《圣经·路加福音》第15章11-32节中的浪子寓言。这个故事历经千年,始终被视为宽恕与救赎的典范。伦勃朗选择描绘这一寓言中最感人至深的瞬间:浪子历经颠沛流离、穷困潦倒后,终于回到父亲身边,跪在地上恳求宽恕。在这幅作品中,伦勃朗不仅还原了圣经中的场景,更赋予了人物鲜活的情感与心理深度。观者仿佛能感受到浪子那种濒临绝望后的悔悟之情,以及父亲接纳的无条件爱意,让画面不只是一个宗教故事,而是一部关乎人性与亲情的伟大叙事。

画作的视觉冲击力,部分来源于伦勃朗对明暗对比法(chiaroscuro)的高超运用。他精心设计了光线的流动,使观者的目光自然集中于父亲与浪子的拥抱。这种光不仅仅是物理意义上的亮光,更象征着神圣的怜悯与希望。浪子的疲惫与卑微在光线下显得格外真实,而父亲身上的柔光则传递出包容与宽恕的力量。

此外,背景的阴影部分与前景的明亮形成了鲜明对比,隐喻着浪子从黑暗回归光明的生命转折。这种光影的运用,不仅仅是一种视觉手法,更是一种对生命意义的哲学诠释。

细看父亲的双手,伦勃朗在这里隐含了极其深刻的象征意义。一只手柔软而纤细,似乎带有母性的温柔,另一只手则粗壮有力,表现出父亲的威严与坚定。

这种细节是画家技艺的展示,更传达了深刻的情感暗示:父亲的爱是全然的,它既能抚慰浪子的创伤,又能重新赋予他尊严与力量。这双手也成为了画作中最耐人寻味的部分之一,它们似乎超越了性别与身份的对立,成为了无条件爱与宽恕的象征。

在画作的右侧,兄长的身影引人注目。他站在阴影中,面容冷峻,目光充满了复杂的情绪。这种构图暗示了兄长的内心挣扎:他对浪子的回归感到不满,甚至嫉妒父亲的宽容。这一切都呼应了圣经故事中兄长的抗议:“我服侍你多年,从未违背你的命令,你却为这个浪费财产的儿子宰杀了肥牛犊。”伦勃朗通过兄长的姿态与表情,不仅展现了兄弟之间的情感张力,也反映了人性中对公平与恩典的永恒思考。

浪子的形象同样值得深究。他破烂的衣衫、赤裸的双脚和剃光的头颅,无一不在讲述他经历的苦难与屈辱。他的姿态低矮,脸埋在父亲怀中,完全表现出对父亲怜悯的依赖。这与他的过去形成了鲜明对比:那个曾经挥霍家产、放纵享乐的浪子,如今已彻底被生活击垮,变得谦卑而无助。而正是这一刻,他彻底向父亲敞开心扉,也向观者传递了一种深刻的悔改与自省。

该画作现藏于俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆。作为伦勃朗晚年最具精神深度的作品之一,它始终震颤着观者的心灵,成为艺术家信仰的永恒见证。

《浪子回头》不仅是伦勃朗艺术生涯的巅峰之作,更是对人类情感和信仰的终极拷问。

这幅画超越了时间与空间,将17世纪巴洛克时期的宗教主题与现代观者的心灵对话无缝连接。无论是父亲宽恕的手、浪子卑微的跪姿,还是兄长冷漠的目光,都在提醒我们:每个人心中都有一个浪子、一个父亲,以及一个站在阴影中的兄长。伦勃朗用画笔点燃了我们对爱与宽恕的深刻思考,而这幅画也如同一盏灯塔,指引着迷失的灵魂找到归途。

如果你喜欢这篇文章,请分享并关注

《网络奇幻漂流》

约翰·辛格·萨金特:历史上最伟大的肖像画家

光与暗的诗篇:伦勃朗艺术探索

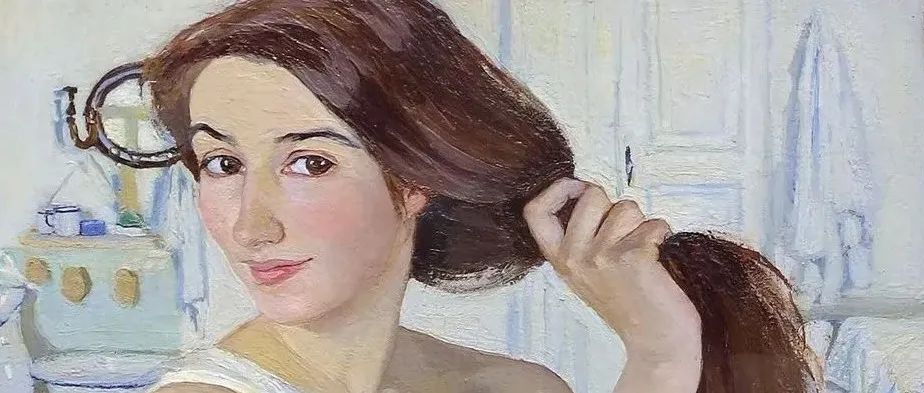

齐奈达·谢列布里亚科娃的一生