戴笠乘坐的专机,在南京近郊的岱山失事,机上所有人遇难。

胡宗南得知消息后,急于亲赴现场查看,沈醉和毛人凤却极力劝阻。

为什么他们如此担心?是因为飞机失事本身,还是另有更深的隐情?

1946年,戴笠的专机从青岛起飞,原定飞往南京,他是国民党军统局的局长,手握重权,一直是蒋介石的心腹之一。

他的专机,承载着重要的国民党高级官员,穿越了战火与险恶的时局。

在当时的中国,飞机出行是相对高风险的事情,天气、技术、甚至敌人的威胁,都可能造成突发事故。

飞机起飞时并没有异常,乘客们可能像往常一样安坐在机舱内,准备完成这次重要的公务旅行。

事与愿违,飞机在空中飞行不久后,遭遇了恶劣的天气条件。

由于大雾和强烈气流,飞行员决定改变航线,原本计划的南京降落,被临时改为上海,上海的天气依然不适合降落,飞机继续向南京方向飞行,并计划在徐州降落。

就在飞行过程中,飞机出现了通讯故障和气流不稳等问题。

飞行员试图进行紧急处理,飞机却未能成功稳定,这架飞机在南京近郊的岱山失事,机上所有人,包括戴笠,全部遇难。

根据事后的调查报告,飞机在飞行过程中却突发异常,导致悲剧的发生。

起初这场空难没有引起特别的关注,戴笠是国民党情报系统的关键人物,但空难在战争时期并不罕见。

消息传开后,很多人开始对戴笠的死产生了疑问,尤其是在国民党内部,戴笠作为蒋介石的亲信,深知许多秘密,他的死,让很多人不禁想,是否有其他不可告人的原因。

戴笠失事的消息传来,胡宗南立刻陷入了深深的震惊中。

胡宗南和戴笠之间,有着长时间的合作关系,两人在工作上有着紧密的配合,私下里也非常熟络。

作为蒋介石的亲信,胡宗南对于戴笠的死,显然感到无法接受。

他心里清楚,戴笠的死,可能影响到整个情报系统的运作,失去戴笠,也意味着他和蒋介石失去了一个重要的情报支持者。

胡宗南得到消息后,立即表示自己想亲自前往失事现场,查看事故真相。

他的反应不难理解,作为戴笠的朋友和战友,对这场空难的原因,感到非常疑惑。

胡宗南认为,飞机失事如此突然,没有任何提前警告,肯定是有异常的地方,他的直觉告诉他,事情远没有表面上,看起来那么简单。

这样的决定,让一些人感到紧张。

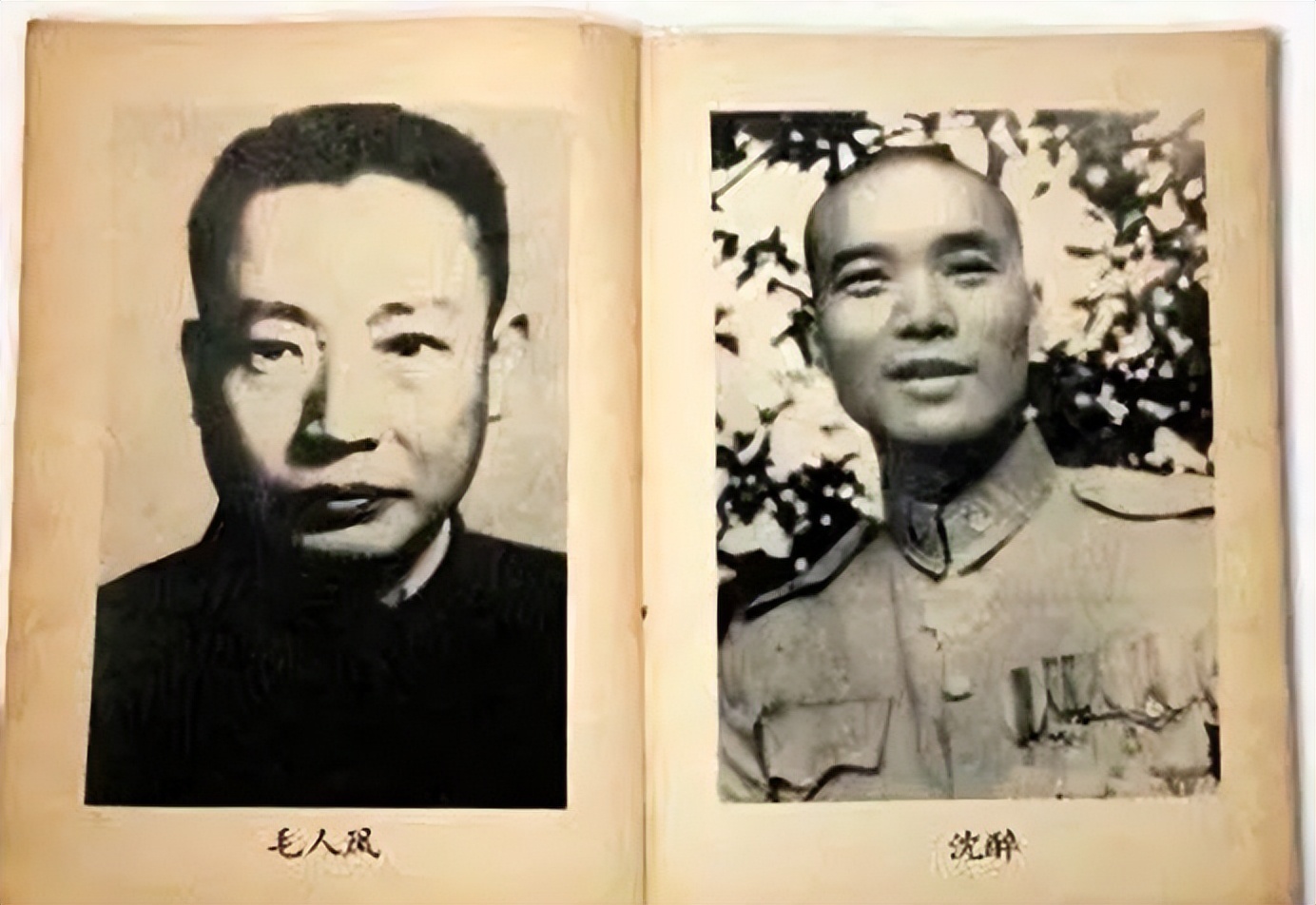

他提出要前往岱山调查,沈醉和毛人凤等高级将领,却极力劝阻。

对于胡宗南的强烈反应,他们的劝阻显得非常坚定,沈醉和毛人凤的反应,是出于对事件复杂性的深刻认识。

沈醉曾经在回忆中提到,胡宗南的决定让他们感到焦虑,如果胡宗南坚持调查下去,可能会引发更多的疑问和麻烦,甚至可能暴露出,更多关于戴笠死因的秘密。

在沈醉和毛人凤看来,若胡宗南亲自调查,可能会导致其他人,开始怀疑戴笠死因背后的真正动机。

一旦猜测成真,国民党内的很多政治人物,都会感到不安,甚至可能造成更深的裂痕。

沈醉和毛人凤的劝阻,不是为了避免胡宗南的个人情感问题,是更关心可能引发的政治后果,背后牵涉的政治力量,远比表面看起来复杂。

此时的政治局势,让他们无法轻易采取行动,任何微小的调查,都可能激发更广泛的疑问。

这时,胡宗南的坚持,似乎已经失去了足够的支持,他不得不开始审视自己,是否真的应该继续这项调查,毕竟,他没有完全忽视沈醉和毛人凤的意见。

戴笠的死亡,成了无法轻松面对的复杂政治难题。

沈醉和毛人凤也不是不关心戴笠的死,他们同样感到震惊和痛惜,他们的考量却与胡宗南有所不同。

特别是戴笠和蒋介石之间的关系日益紧张,他在情报系统中的地位,已经开始动摇。

若胡宗南执意深入调查,或许会引发党内的更多不安。

毛人凤更加直接地提出了他的担忧。

作为国民党情报工作的一部分,毛人凤知道,戴笠作为情报头目,绝非简单的职位,掌握着太多国民党的机密。

如果胡宗南坚持调查,情报系统的脆弱性将被暴露出来,党内的许多秘密也将浮出水面。

面对这样复杂的局面,胡宗南的调查,很可能导致更大的政局动荡,甚至可能影响蒋介石的地位。

为避免这一切发生,他与沈醉,都极力劝阻胡宗南停止这项计划。

胡宗南的请求也不是无理的,他与戴笠的关系深厚,戴笠是他在蒋介石面前的支持者,还是他在政治斗争中的重要盟友。

自然希望能亲自确认,戴笠死亡的真相,尤其是在他觉得,这并非简单的飞机失事之后。

沈醉和毛人凤的劝阻,让他不得不停下脚步,考虑是否真的该坚持调查下去。

胡宗南最终没有前往岱山,二人之间虽有着深厚的个人感情,他不得不接受现实,暂时放弃了前往现场的计划。

沈醉和毛人凤的劝阻,成为了这一事件中一个重要的转折点。

戴笠的死,至今仍是一个未解的谜团,空难的表面原因,是飞机因天气原因失事,这一解释没有得到所有人的信服。

他是国民党情报系统的灵魂人物之一,与蒋介石之间的关系非常密切,在国民党内部的权力也在逐渐遇到挑战,尤其是在二战结束后,蒋介石与他之间出现了一些裂痕。

这种关系上的疏远,成了许多人猜测戴笠死因的重要因素之一。

国民党高层中,戴笠拥有强大的权力,他的专断,和过于直接的手段,让许多政治人物产生了不满。

戴笠曾与蒋介石的部分亲信发生过冲突,甚至有传言称,曾在某些关键问题上,与蒋介石发生过意见分歧。

这些分歧为戴笠的死埋下了隐患,也让一些人开始怀疑。

也有一些观点认为,戴笠的死与蒋介石的亲信之间的竞争密切相关。

戴笠深知情报工作的重要性,在蒋介石的信任度下降后,逐渐失去了某些盟友的支持。

这种缺乏支持的局面,可能导致他最终被“替换”——甚至认为,戴笠的死,是某些高层人物的“精心安排”,目的是清除戴笠在情报系统中的影响力。

对于戴笠的死,必然牵动着一系列,更深层次的变动。

而胡宗南、沈醉和毛人凤的反应,也恰恰是国民党内的权力斗争和复杂局面。

沈醉和毛人凤的劝阻,可能与此有关。

对于国民党来说,戴笠的失去,无疑是一次巨大的打击,这背后暗藏的政治斗争,至今依然是历史的谜团。